《超初心者~初級者向け》

みなさんは絵を描く時に教科書や参考書を使っているでしょうか?

実のところ絵を描く力を伸ばしたいのに参考書を持っていない人は多いです。

私は大学や専門学校の授業で何か絵を描くための参考書を持っているかを聞いてみることがありますが、持っているという学生は全体の10%もいるかどうかです。

参考書を見て絵を描くなんて敗北よ!

しかし、よく考えてみて下さい。

みなさんは語学や数学、歴史などを学ぶときにどうしているでしょうか?

教科書や参考書を準備して、それを読みながら勉強していくのではないでしょうか。

美術や絵の描き方を学ぶことも普通の学科科目を学習することと同じです。

でも、なぜか絵の描き方を勉強する時には参考書を使わない、見ないという人が多いのです。

語学や数学と同じように美術も教科書や参考書から正しい知識を学ぶことがとても大切です。

今回は超初心者や初心者の方におすすめの参考書を3冊紹介します。

※リンクをクリックすると読みたい本の説明に移動できます。

今回の記事では、これらの参考書のおすすめの使い方も一緒に説明します。

▼パースについてのおすすめ参考書はこちら

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

今回の授業の内容です。

今回は超初級者から初心者レベルの人におすすめの絵を描くための参考書を紹介します。

私は40~50冊ほどの絵に関する技法書や美術参考書を持っていますが、この3冊は私が絵を描き始めた初心者のころから現在に至るまで25年以上も使い続けている、非常に使いやすくて役に立つ長年愛用している参考書です。

大学や専門学校で学生から参考書について聞かれた時にも、まずこの3冊をおすすめしています。

絵を描き始めたばかりで、どんな参考書を買うべきか悩んでいる人はぜひ参考にしてみて下さい。

おすすめの参考書と使い方

①『人体デッサン』 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所編

『人体デッサン』 は私が絵の勉強をしようと思った時に最初に買った本のひとつです。

絵を描くことに何の予備知識もなかったので、とりあえず予算内で買えて内容も面白そうなこの本を買ってみたのですが、まさかこんなに長い付き合いになるとは思いませんでした。

人体を中心に体のいろいろな部位の描き方をわかりやすく簡潔におさえた初心者向けの一冊です。

参考として使われているマンガの絵が古いので時代を感じます。

『人体デッサン』の使い方

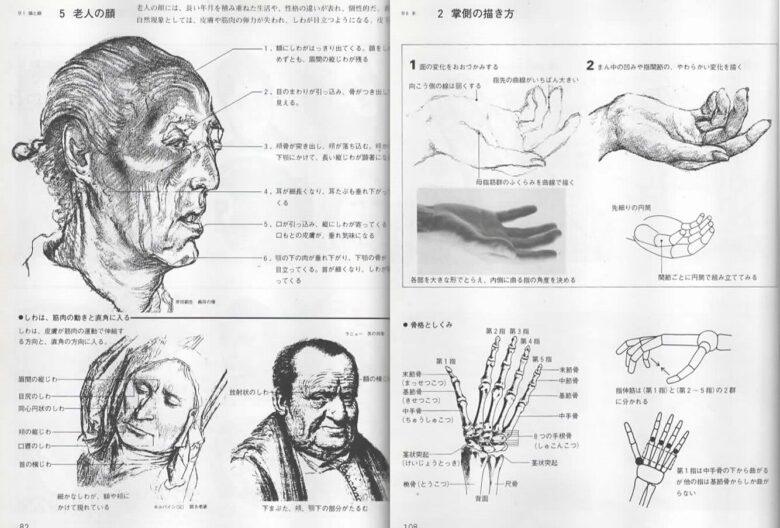

この『人体デッサン』は人間の全身の解説や描き方に始まり、腕や脚、目や耳といった人間の各パーツの描き方を画家の習作やマンガのキャラクターなどの参考例を示しながら詳しく教えてくれます。

『人体デッサン』 視覚デザイン研究所 1985年 p.80、p.108 より引用 『人体デッサン』は全身図から人体各部までの詳細な構造や描き方について詳しい一冊です。

この本は人を描く時の知識の引き出しを増やすために使うと良いでしょう。

はじめから人の骨格図や筋肉などをひとつひとつ順番に描いていく必要はありません。

使い方は他の教科の参考書と同じ使い方でOKです。

好きなところ、気になるところから読んでみて、「面白いな」とか「ここ大切かも…」と思ったところは蛍光マーカーなどで線を引いておくと良いでしょう。

私は内容の検索がしやすいように、何の項目について書いてあるページかをメモした付箋を貼りつけて使っていました。

とにかく初心者の人は、この本を使って人を描くために必要となる基本的な知識やコツを仕入れていくことが大切になります。

もちろん気になったものがあれば、載っている比率図や作画例をまねして描いてみてもよいでしょう。

手や耳、鼻など意識しないと細部まで描かないような部分を描くことは良い勉強になります。

何かを描くことは一番の観察です。

お手本を見ながら描くことでたくさんの知識があなたの中に定着してゆきます。

この本に書かれている内容をひと通り学び終えた時には、あなたの人間を描く力は中級者レベル程度まで伸びているでしょう。

人を描くという点に目的をしぼるなら、まずはこの一冊だけでも十分な学習ができます。

今後、自分が絵を描き続けることができるかどうかを計ることができる一冊とも言えるでしょう。

②『やさしい人物画』 マール社 アンドリュー・ルーミス著

この『やさしい人物画』 は人を描くための参考書としては定番の一冊です。

いろいろなサイトやSNSなどでも紹介されているとても有名な作画技法書です。

世界的にも著名なイラストレーターであるアンドリュー・ルーミス(Andrew Loomis)が書いた作画技法書で、今なお多くの国で絵を描こうと思う人たちが最初に手に取る参考書の内のひとつです。

※実は英語版はパブリックドメインとなっているようで、探せば英語版のPDFが見つかると思います。

『やさしい人物画』の使い方

この本では人体の基本的な構造から比率まで学ぶことができます。

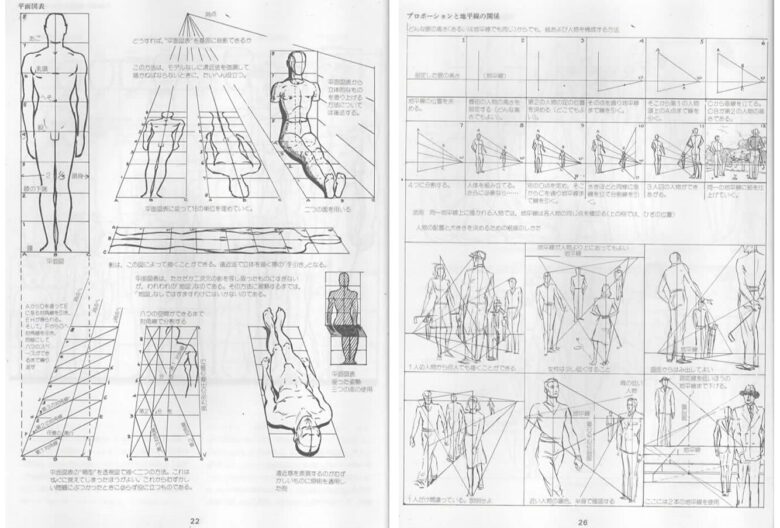

『やさしい人物画』 A・ルーミス著 マール社 1985年 p.22、p.26 より引用 『やさしい人物画』は人体の比率やパースペクティブの基礎について学ぶことができます。

さらには簡単なパースペクティブ(遠近法)の解説もあり、絵を描くこと全般を網羅した一冊と言えます。

特に人体の比率面の知識や表現方法、パースの基礎知識を学ぶ上で優れた参考書です。

この『やさしい人物画』は文章の量も多い本です。

小さなフォントがならんだページの多さから敬遠してしまう人もいるかも知れませんが、この長い文章はほとんど読まなくても大丈夫です。

興味深いことも書いていますが、特に最初は読まなくてよいでしょう。

読むべき文は解説図にそえられている短いものだけで十分です。

さらに解説図には下腕をまわす回内や回外の動きの際の筋肉の様子なども詳しく載っていますが、こういった絵も模写して描いていく必要はないです。

私はこの本を買ったばかりのころ、丁寧にこれらの絵を模写していったこともありましたが、その後の絵を描く人生の中で腕の回内や回外の筋肉を描くことなど一度もありませんでした。

(もちろん描くことは良い勉強であり無駄ではありません)

『やさしい人物画』の使い方としては、まずはどういった内容がどこに載っているのかを知っておくだけでも大丈夫です。

ざっと目を通して、人体の基本的な比率や年齢ごとの体の様子、パースペクティブの基礎などについて「ああ、ここに載っていて、こんな感じなのね」と理解しておけば十分です。

この本を取り出して本格的に使うのは絵を描いている時です。

特に人体の比率の確認やパースペクティブのからむ人体を描かなければならなくなった時に、この本を出してきてひとつひとつ確認しながら描いてみましょう。

これだけで人体やパースについての必要な知識がどんどん身についていくでしょう。

この本は数学の問題を解いていて公式がわからなくなった時と同じように、正しい解き方(描き方)がわからない時に最適な答えを求めて開くという使い方をするのがよいでしょう。

③『やさしい美術解剖図』 マール社 J・シェパード著

『やさしい美術解剖図』はこれまでの2冊と違って、いわゆる解剖図といわれるものです。

絵を描くための技術や知識について教えてくれる本ではありませんが、人間の正しい骨格や筋肉などの人体構造について教えてくれます。

趣味でも仕事でも、絵を描くことを志すのであれば、なんでもよいので人体解剖図を一冊は持っておくことをおすすめします。

この『やさしい美術解剖図』 は様々な角度から描かれた多くの図表で人体の構造をわかりやすく解説してくれる一冊なので、初心者の人には特におすすめの解剖図です。

『やさしい美術解剖図』の使い方

この本の内容をいちからすべて描いておぼえていく必要はありません。

いきなり人の骨やら筋肉やらをコツコツ描いていっても、何を描いているのかもよくわからず、すぐに飽きてしまうでしょう。

解剖図の重要な役割は正しい人の骨格や筋肉の情報がすぐに確認できる点にあります。

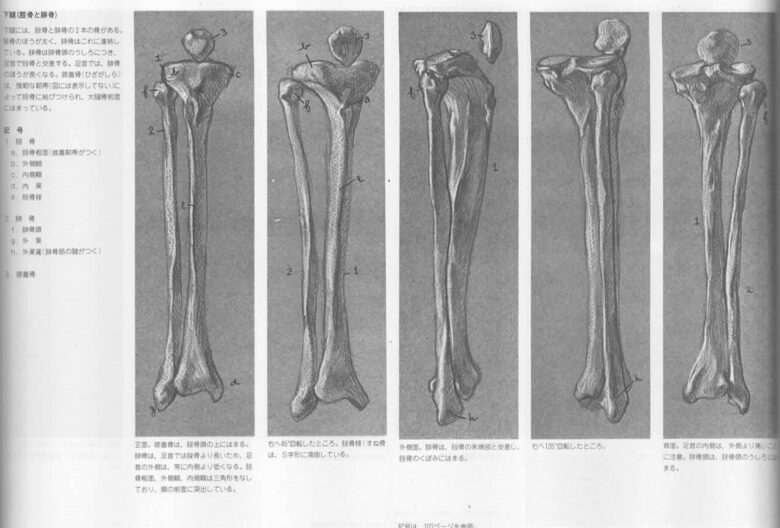

『やさしい美術解剖図』 J・シェパード著 マール社 1980年 p.107、p.108 より引用 『やさしい美術解剖図』は人の骨格や筋肉について詳しく学べます。上の例は下腿の骨(脛骨と腓骨)を回転させて見た様子の一部。

ここには正解の人体に関する情報が詳しく載っています。

人を描いていて何か疑問が出たときに解剖図を開いて骨や筋肉の構造を確認するのです。

これを絵を描く時の癖にしてしまいましょう。

次に描く時に前に描いたものを忘れていても大丈夫。また見ながら描けばよいのです。

これを繰り返すことで骨や筋肉の知識が自然と身についてゆきます。

解剖図は人体の構造を学んでいく上で中古でもよいのでぜひ持っておきたい一冊です。

参考書を持つ理由と選び方

先におすすめの参考書を3冊紹介しましたが、それ以外の本はどうでしょうか?

ここでは参考書を持っておく意味とその選び方について説明します。

参考書を持っておくべき理由

すでに述べたように学ぶという意味では美術も他の学科科目と同じです。

数学の公式や英語の文法がわからない時に教科書や参考書を開いて正解を確認するように、正しい答えを美術参考書で確認し、自分の間違っているところを修正しながら学んでいく過程が大切です。

紹介したものも含めて美術系の参考書は1冊2000円~3000円程度と高価ですが、優れた参考書はそれこそ一生使いつづけることもできるので十分にその価値はあります。

2000円の参考書であっても20年使い続ければ、年間わずか100円です。

2~3年使ったら役目が終わってしまう中学や高校の参考書に比べたらコスパは良いです。

まずは安い物でも、中古でも良いのでお気に入りの参考書を1~2冊くらい手元に置いておくと絵を学んでいく上で色々と便利に使うことができるでしょう。

参考書を選ぶ時の4つのポイント

次に参考書を選ぶ時のポイントを4つほどあげておきます。

どういった人が書いた本なのか

まず大切なのは著者がどういった人なのかということです。

気になった本があったら、その本を書いた著者について調べてみましょう。

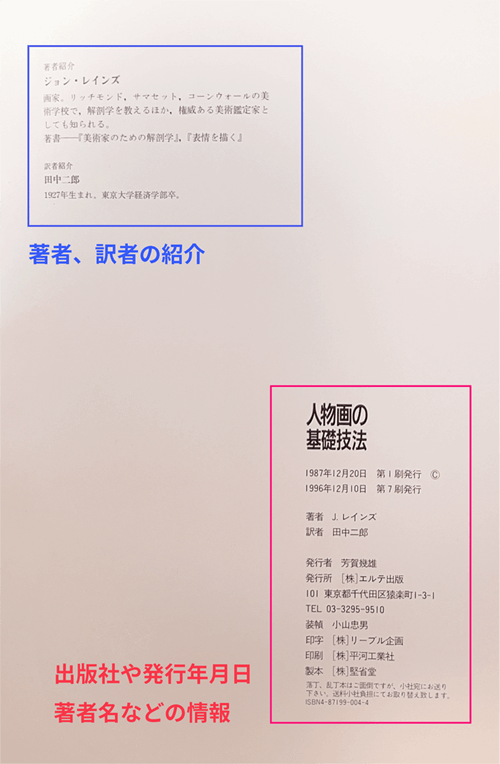

本の一番うしろには「奥付」という本を発行した出版社や発行した年月日、著者名などの情報が載っているページがあるのですが、ここに著者の略歴が載っていることもあります。

こちらは最終ページに奥付と一緒に著者の紹介も載っている本の例です。

『人物画の基礎技法』 エルテ出版 1987年 最終ページより引用

これを読むとこの本の著者が画家で美術学校の教員であり、さらには高名な美術鑑定家でもあることがわかります。これだけの経歴の著者ならこの本に書いてある内容は信用できそうです。

まず、本を買う前にどういった経歴の著者なのかをしっかり確認しておくのがおすすめです。

本に著者情報の記載がない場合はWEB検索などで調べてみるのもよいでしょう。

どのくらい長い間読まれているか

次にどのくらい読み続けられている本なのかということもポイントです。

もちろん最近出版された美術参考書にも優れたものはたくさんありますが、30年も40年も読みつづけられている本には、必ず読みつづけられてきた理由があります。

「古い本はちょっと…」と思う人もいるかも知れませんが、よく考えてみて下さい。

描くべき対象である人間や動物の姿かたちも遠近法の知識も、100年や200年の期間で古くなってしまうような情報ではありません。

古い本に載っている内容であっても今でも普通に通用します。

むしろ30年、40年と読まれている本はそれだけ優れた内容が詰まっていて、これまでに絵を描くことを志した多くの人たちに読まれて、大きな支持を受けてきた本だということです。

こういった本は、おしゃれでかわいい表紙を持っていないかも知れませんが、信頼感は絶大です。

先ほど紹介した参考書もそんな古くて信頼の厚い本ばかりです。

そもそも誠実な内容の参考書なのか

当然のことですが、本の内容も大切です。

私は職業柄いろいろな絵の技法書や美術参考書に目を通しますが、中には参考にするに値しないような本も何冊か目にしたこともあります。

表紙は素敵なイラストでアピールしておきながら、本の中の絵を描いているのは専門学校の学生というような本もありました。

中の解説の絵を学生が描いているからと言って、これだけでその本の良し悪しが決まるわけではありませんが、表紙はプロのイラストレーターを使いながら、中の絵を描いた人は全然違うというのは誠実な作り方であるとは言えないでしょう。(実のところ内容も良いとは言えないものでした)

参考書は、表紙の魅力だけにつられず、内容もしっかり確認してから買うようにしましょう。

内容の良し悪しが判断できなければ、先に述べた著者の経歴や発行年なども参考にしてみると良いでしょう。

あなたにとっての読みやすさ

最後はあなたにとって読みやすいかどうかです。

これが何気に一番大切なポイントかも知れません。

しっかりとした経歴の著者が書いた優れた参考書であっても、「絵柄があなたの好みでない」とか、「文章が多くて読みにくい」というのであれば、せっかく買った高価な本であっても、開いて活用する気持ちがおきないでしょう。

これまでにあげた著者の経歴や読まれている年月、本の内容なども大事なのですが、読む気が起きないような本を買ってしまったのでは意味がありません。

あなたが読みやすく、思わずページをめくってみたくなるような参考書は、あなたにとって長い付き合いになる強い味方になるでしょう。

要点まとめ

絵を描くことは試行錯誤の連続で失敗と成功を繰り返しながら学んでいくものです。

絵を描くことに迷った時に正しい描き方を気軽に確認できるのがこれらの参考書です。

できればこれらの参考書は何冊か持っておくのがおすすめです。

「A」という参考書には載っていないことが「B」の参考書には載っていたり、また同じ内容でも「B」という参考書と「C」という参考書では説明の仕方が異なっていたりします。

複数の参考書を使って多角的に学んでいくことで理解もより深まっていきます。

美術の参考書はあなたが絵を描くことを学ぶ時の大切なパートナーとなってくれるでしょう。

次回からは遠近法(パースペクティブ)について初歩の初歩から説明してゆきます。

パースは苦手だという人も多いと思うので参考にしてみて下さい。

それでは、また次回。

▼パースについてのおすすめ参考書はこちら