《初心者~初級者向け》

今回はパースを勉強するのにおすすめの参考書と使い方を紹介します。

パースについて学ぶためには、やはり参考書を持っておくことが大切です。

ここまでパースについてのブログ記事をあげておいて何ですが、やはりパースを学ぶためには紙の参考書を手元に置いて、実際に鉛筆を持って定規で線を描きながら勉強するのが一番です。

今回は初心者の人におすすめのパースについての参考書を4冊紹介します。

※リンクをクリックすると解説を読みたい本の説明に移動できます。

さらに追加でもう2冊紹介しておきます。

しかし、この追加の2冊は今では少し手に入れにくい本となっています。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業の内容

今回の内容です。

私もまだまだパースについては学んでいる途中であるとも言えるのですが、私がパースについての勉強を悩みながらここまで続けてきた中で、初心者でも読みやすく、わかりやすいと思われるパースの参考書に何冊か出会いました。

今回はその内の4冊を紹介します。

加えて、これらの参考書のおすすめの使い方も紹介します。

初心者向けパース学習用おすすめ参考書4選+1

①『絵を描く仕事で成功するテクニック』 ホビージャパン A・ルーミス 著

『絵を描く仕事で成功するテクニック』 は初心者がパースについて勉強するために最適な1冊です。

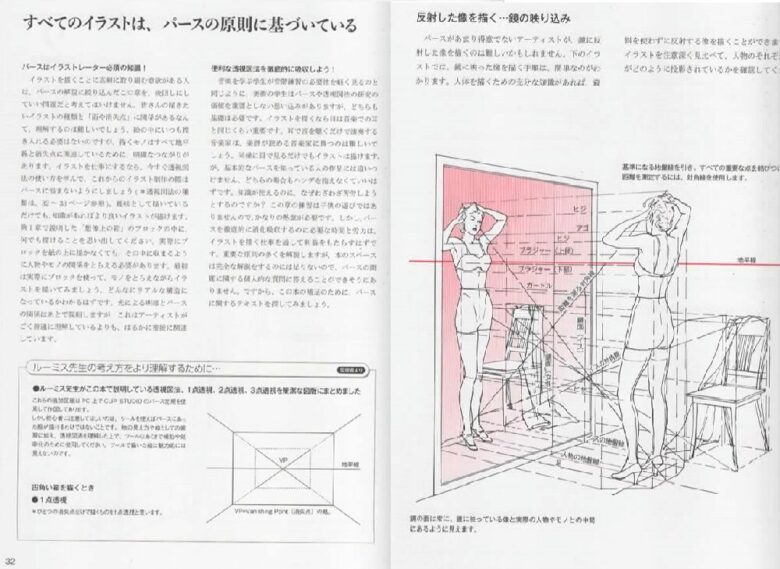

多数の美術参考書の著者として有名なアンドリュー・ルーミスの『SUCCESSFUL DRAWING』の日本語翻訳版ですが、再版にあたって監修者による図説や解説がたくさん追加されて、よりわかりやすい参考書となっています。

基礎的なところから高度な内容まで幅広いパースの知識を一冊で学ぶことができる

引用:『絵を描く仕事で成功するテクニック』 ホビージャパン 2020年 p.32、p.92 より

『SUCCESSFUL DRAWING』は絵の描き方全般についての解説書ですが、全160ページほどの半分以上がパースに関する説明に使われているところからも、絵を描く時のパースの重要性がわかります。

『絵を描く仕事で成功するテクニック』も『SUCCESSFUL DRAWING』と同じく簡単な箱の描き方からはじまって、擬似地平線や鏡に映った姿(鏡像反転)まで、パースについて丁寧な解説や図が用意されていますので、初めてパースを勉強する人でも順をおって学ぶことができるでしょう。

初心者の人がパースの参考書で最初に何を買えばよいのか迷った時には、この『絵を描く仕事で成功するテクニック』を選んでみても良いでしょう。

この本からしっかり学べば絵を描くために必要なパースの知識は十分つけることができるでしょう。

『初めてのイラスト教室』

この『初めてのイラスト教室』は、上で紹介した『絵を描く仕事で成功するテクニック』 の前に出版されていたルーミスの『SUCCESSFUL DRAWING』の日本語翻訳版です。

内容は『絵を描く仕事で成功するテクニック』とほぼ同じですが、監修者による追加の図説や解説はなく、ルーミスの著書をそのまま日本語に翻訳したものです。

長らくパースを勉強するために最適の1冊だったですが、日本の出版社が倒産してしまったようで、今は古本で買うしかなくなっています。

日本語解説もあって内容もほぼ一緒なので『絵を描く仕事で成功するテクニック』を持っていれば『初めてのイラスト教室』は特に必要ないのですが、中古で数百円程度で出ているようならこちらを買っておく選択をしても良いかも知れません。

②『定本 パースの教科書』 PIE BOOKS ジョン・モンターギュ 著

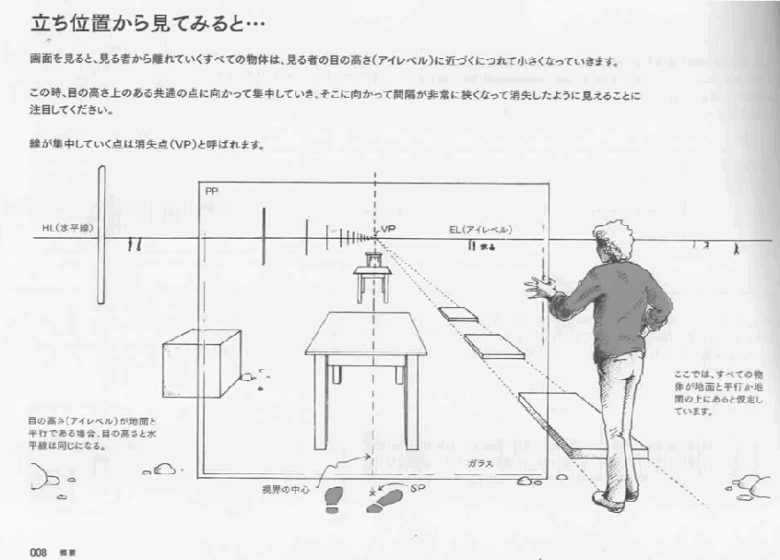

『定本 パースの教科書』 も初心者におすすめの1冊です。

250ページを超える少しぶ厚目の本ですが、パースを初めて勉強する場合は頭から30ページくらいまでの内容をしっかり学びとることを目標とするとよいでしょう。

30ページ目以降は少し難易度が上がるので、興味があれば段階を踏んで学習していくという感じでよいでしょう。イラストや漫画では平行投影図など、ほぼ描くことありませんし…。

ただ、パースについて幅広い内容を網羅的にわかりやすく説明してくれる参考書なので、初心者から中級者、上級者まで長らく活用できる1冊と言えるでしょう。

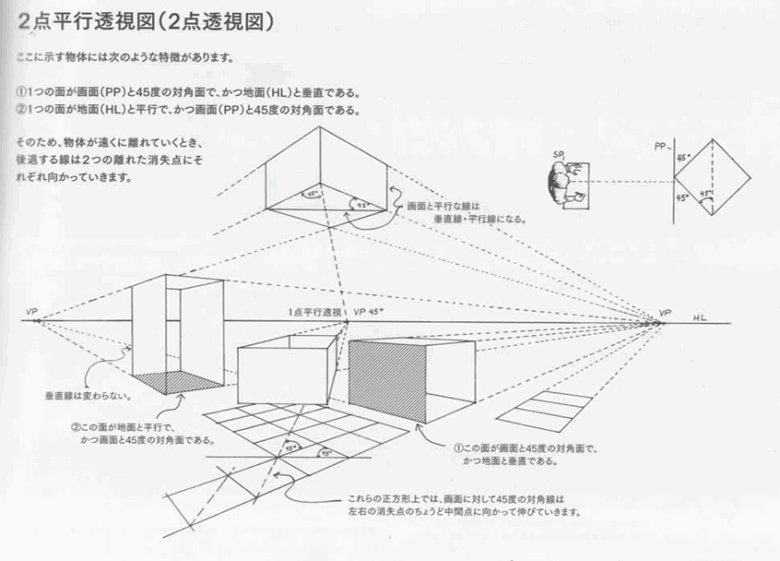

引用:『定本 パースの教科書』 PIE BOOKS 2015年 p.8、p.15 より

③『PERSPECTIVE MADE EASY』 DOVERPUBLICATION Ernest R.Noring 著

『PERSPECTIVE MADE EASY』もおすすめの1冊ですが、解説文は英語です。

今のところ日本語翻訳版は出版されていなようです。(2024年4月現在)

日本の出版社から発行されている本ではないので街の書店で見かけることはほとんどなく、ネット通販などを利用して購入する必要があり、手に入れるハードルが少し高い本ではあります。

ただ、内容はとても良い参考書です。

非常に初歩的なところから段階を踏んで丁寧にわかりやすく解説してくれます。

解説する順番もとても考えられていて、急に難しい内容が出て来ることもありません。

解説文は簡単な英語で比較的読みやすい。説明図も多く必要なパースの知識を段階的に学ぶことができる一冊

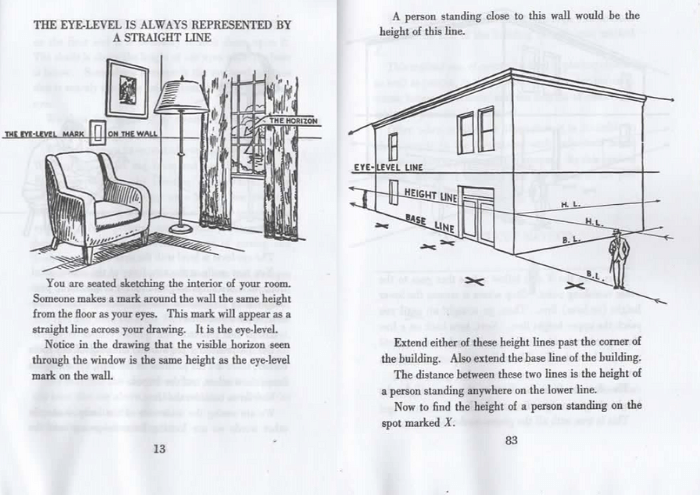

引用:『PERSPECTIVE MADE EASY』 DOVERPUBLICATION 1999年 p.13、p.83 より

20のステップを学んでいけば初心者でもパースについてスムーズに理解することができるでしょう。

問題は解説文の言語が英語だというところですが、中学校レベル程度の英語読解力があれば読めるくらいの簡単な英語で解説してくれています。

内容的に専門的な単語もいくつか出てきますが、それほど多くはありません。

私は英語はそれほど得意な方ではないですが、辞書かスマホでわからない単語を調べれば特に問題なく内容を理解することができました。

中高生なら英語の勉強も一緒にするつもりで読んでみるのもよいでしょう。

どうしても「英語は無理!」という人はGoogleレンズなどでページを撮影すれば翻訳してくれます。

ただ、私は英語の勉強も兼ねて自力で読んでみることをおすすめします。

④『アニマンラスト』 徳間書店 田中達之 著

この『アニマンラスト』はパースの参考書というわけではありません。

さらに言えば、美術参考書という分類でもなく、どちらかというと絵を描くための啓蒙書とでもいうべき本だと言った方が良いかも知れません。

アニメ、マンガ、イラストの作画について、パースやアイレベルの概念も含めた全般的な考え方や心がまえを教えてくれる本となっています。

日本のトップクラスのアニメーターであり、イラストレーターでもある田中達之氏の絵に対しての考えを学びとることができるとても貴重な1冊です。

ぜひ手に入るうちに手に入れておきましょう。

読み物としても非常に優れた本なので、絵を描くことに興味がない人でも面白く読めるでしょう。

『現代パースの基本と実際』

『現代パースの基本と実際』はこれまで紹介してきた本とは違い、より専門的な建築パースを描くための参考書です。

マンガやアニメのレイアウトを描く時にも参考にできる中級者以上向けのパース参考書の良書でしたが、こちらも現在は絶版となってしまったようです。

しかし、古本であればまだ手に入れることができます。(2024年4月現在)

パースで絵を描きはじめると悩むことになる「パースの奥行きをどう求めるか?」という問題の解決法を示してくれます。

より専門的にパースについて学びたいという人におすすめの1冊です。

巻末についているベッドやドア、テニスコート、樹木などの参考スケールをまとめた資料も絵を描く時に役に立ちます。(※40年以上前の本なので少しデザインなどが古いですが…)

パースの参考書の使い方

続いてパースの参考書の使い方の例もお話しておきます。

今回紹介するのは、あくまで使い方の一例です。どう使うかは個人個人で違ってくると思うので、各自で使い方を工夫してみるとよいでしょう。

参考として載っている図をまねして描く

パースの参考書の一番おすすめの使い方は、

「本にのっている参考の絵や図を解説を読みながらまねして描く」

ことです。

これがパースの一番効果のある勉強方法だと言えるでしょう。

人体構造の参考書などは内容に目を通して、何がどこに載っているかを知っておくだけでもOKという話をしましたが、パースは少なくとも一度は描いてみることが大切です。

しかし、パースについては図を見ているだけでは十分に理解できません。

しっかり学びたいなら紙を出してきて鉛筆と定規を使って描いてみるのがよいでしょう。

デジタルで描いて学ぶことはおすすめしません。

実際に手を動かして、定規の目盛を見ながら描くことで知識と技術が定着していくでしょう。

パースは人体の比率や骨格、筋肉などに比べればおぼえることは多くないので、紹介した参考書に載っている図をひとつひとつ描きながら勉強してみて下さい。

参考書に書きこむ

参考書の図をまねして描くのと同時に重要なことや気付いたことはどんどん参考書に書きこんでいきましょう。

参考書の図解は、それだけではわかりにくいこともあります。

おそらくまねをして描いている時にそれに気付くことがあるでしょう。

そんな時は参考書に赤ペンなどでメモしておくとよいでしょう。図解に足りない補助線(ガイドライン)を描き加えてみてもOKです。

書きこみをしておくと記憶にも残りますし、次に見た時にもわかりやすいでしょう。

色々書きこんで自分自身の参考書を作り上げてみましょう。

複数の参考書を用意する

これは歴史や語学といった学科科目と同じですが、参考書は1冊だけでなく何冊か持っておくことがおすすめです。

私もパースに関する参考書は10冊程度持っています。

これはAという参考書では理解できなかったことが、Bという参考書の説明を読んだら理解できたということがあるからです。

同じ内容を何冊かの参考書で確認すると多角的に見ることができて、より理解が深まります。

最初は簡単な内容のものを1冊だけ手に入れてみて、もしパースの勉強を続けたいと思うようであれば、あとから何冊か買い足してみるのがよいでしょう。

今回紹介した参考書の一覧

最後に今回紹介した本をまとめておきます。

パースの勉強は多分に数学的なものです。

参考書から公式を学んで、くり返し練習問題を解くことで身についていきます。

数学的なものなので絵の上でも明確な答えが出てくるのがパースです。

そのため、パースで正しい絵が描けた時は数学の問題が解けた時のように気持ちの良いものです。

ぜひ参考書からパースの知識を身につけてみて下さい。

次回からは人体の描き方についての知識とコツの解説に戻ります。

人体の各部分の描き方について、より詳しく説明していきます。

それでは、また次回。

▼初心者向け人の描き方についての参考書はこちら▼

コメント/Comment