《レベル:初心者~初級者》

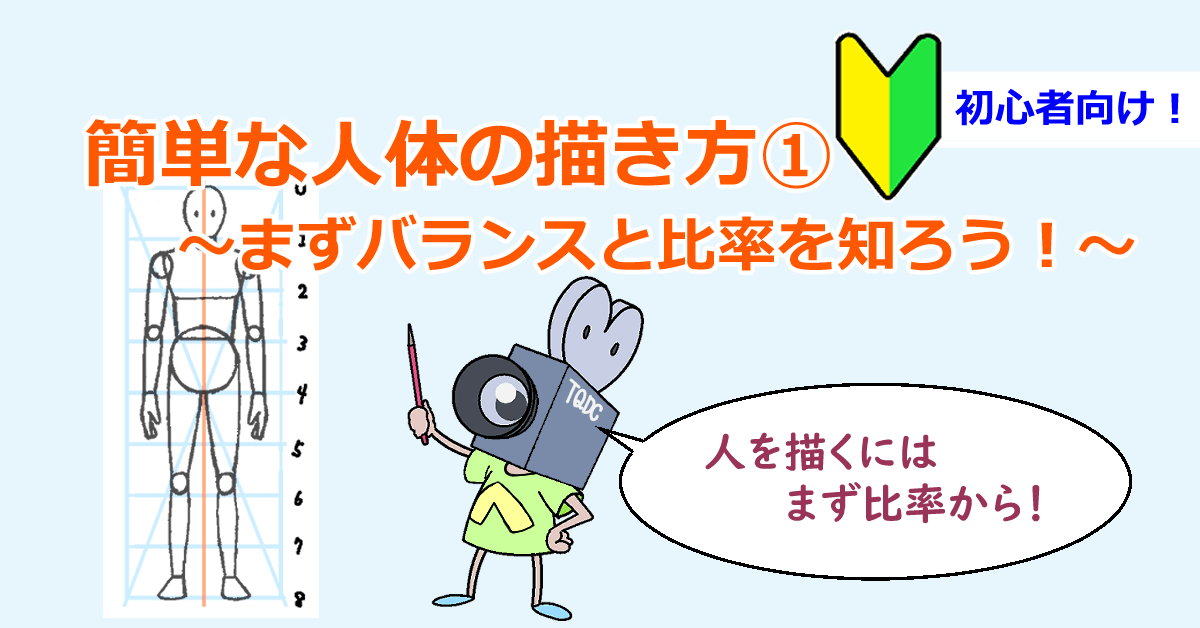

今回からは人体の全身図の描き方についてです。

前回授業はこちら。

全身図はいろいろと説明することが多いので、正面、側面(よこから)、背面(うしろから)それぞれについて、3回ぐらいにわけて説明をしていこうと思います。まずは正面図をつかって人体に存在する各部位のバランスや比率について説明します。

人体のバランスや比率を知るだけで、みなさんの人間を描く力は大きく向上するでしょう。人体の全身図を描くことに悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでみてください。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

今回の授業内容です。

- 人体のバランス、比率を学ぶ大切さについて

- 絵を描くなら知っておきべき7つの人体のバランスと比率

今回は初心者~初級者向けの内容です。人体を描く最初の一歩として非常に大切な授業回となります。人体を描く上で人体のバランスや比率を知っておくことはとても重要です。説明を読みながらぜひ一緒に描いてみてください。

- 難易度 2:★★☆☆☆

- 重要度 5:★★★★★

- 画力向上度 4:★★★★☆

内容はそれほど難しくはないですが、重要度、画力向上度は高くなっています。

人体のバランス、比率を知る大切さ

人類は昔から「どうしたら美しい絵が描けるのか?」という試行錯誤をくり返してきました。人体のバランスや比率についての研究もそのひとつです。

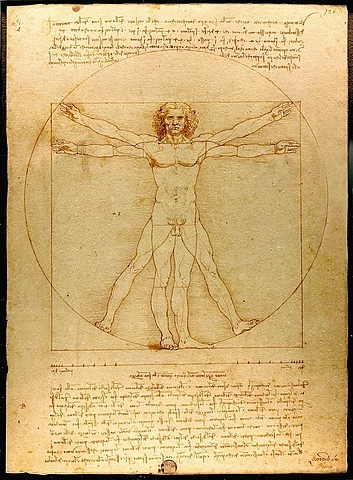

人間を美しく表現する試みとして、芸術家たちは人体の解剖学的研究に加え、人体の比率やバランスにも強い興味関心をもって研究をかさねてきました。その代表的な例としてレオナルド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」があげられるでしょう。下の引用画像がそうです。見たことがあるという人も多いのではないでしょうか。ちなみにレオナルド・ダ・ヴィンチという名前は「ヴィンチ村出身のレオナルドさん」という意味なんだそうです。

出典:Da Vinci Vitruve Luc Viatour – ウィトルウィウス的人体図 – Wikipedia 「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」

ウィトルウィウス的人体図は、2000年ほど昔の古代ローマのウィトルウィウスという建築家が著書の中で記した人体各部位のバランス、比率をもとにダヴィンチが絵として描きあらわしたものです。ウィトルウィウスは人体の美しい比率を建築に取り入れようと考えたようです。

多才なダヴィンチは画家としても人類史上最高の業績を残した人物のひとりですが、そのような天才も人体を描く上でバランスや比率の研究を重視しており、ウィトルウィウス的人体図以外にも人体の比率を研究した手稿をのこしています。

このことからも人体を描く上で人体の各部位のバランスや比率を知ることがいかに重要なことなのかがわかると思います。ぜひ人体の基本的なバランスや比率をここで知っておきましょう。

頭部のバランスと比率についてはこちら。

では、次の項から実際に人体図を描きながら、人体のバランスや比率について学んでみることにしましょう。

人体全身図(正面図)を描いてみよう

もし、みなさんがより効果的に人体のバランスや比率について学びたいと思うのであれば、説明を読む前に、一度自分の力で人体を描いてみてください。そうすれば、解説で描かれた人体の例と自分の絵を比べることができます。みなさんが描いたものが解説の人体図のバランスや比率と近ければ、すでに正しい知識をもっているか、非常にすぐれた観察力をもっています。解説の人体図のバランスや比率と大きく違っても、お互いを比べながら間違いを確認し効率よく学習できるでしょう。

絵を描く時には、これまでの授業の内容やその他ネットの画像や参考書など何を見て描いてもOKです。当然ですが、絵は正しいお手本を見ながら描くことをおすすめします。どこかのだれかが描いたネット上のイラストなどは間違っていることもあるので、できれば実物か写真、長らく出版されつづけている絵を描くための参考書などに載っている絵図などを参考にするのがよいでしょう。

解説で描く人体図は8頭身の成人男性です。それを頭において描いてみてください。ポーズは両足を地面につけて立っている両足重心の姿で描いてください。重心については別の授業で詳しく説明します。今は、両足重心というのは両足が地面についた立ちポーズであると理解しておいてください。

全身図なので、頭の先から足の先まで全身がしっかり入るように描きましょう。紙に対してどれくらいの大きさや位置で描けば、バランスのよいレイアウトになるかを考えながら描くことは大切です。紙に対して絵が小さすぎたり大きすぎたりするのは良くありません。バランスを見るためにも最初にラフをとってから描きはじめると失敗することが少なくなるでしょう。絵を描くときは、まずラフを描くということに慣れるようにしてください。

描いた人物に服を着せる必要はありません。なるべく裸に近いような姿で描いてみましょう。パンツくらいははかせてあげてもよいでしょう。はじめから服を描いてしまうと大切な人体の構造が見えなくなってしまいます。特にラフは裸を想定して描くことをおすすめします。

課題6-1 人体正面全身図を描く

今回は両足で立っている状態の男性の人体正面全身図を描きながら、人体のバランス、比率について解説します。

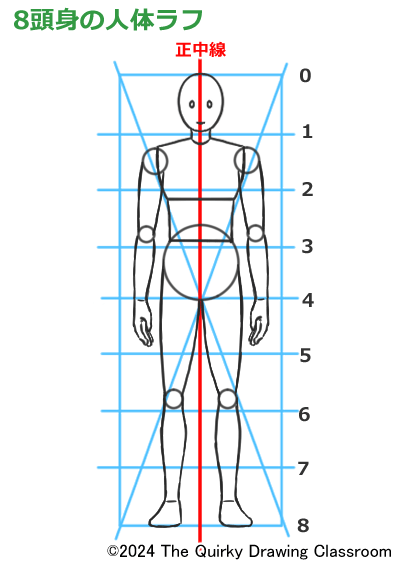

作画のテキストなどでもよく作例として描かれることの多い8頭身の人体図のラフです。今回8頭身の人物を描くのは人体のバランスや比率が学びやすいためです。さらにマンガやアニメの主人公などはこの比率で作られているものも多いので、まずは8頭身の人体の比率をおぼえておくのが良いと思います。自分でキャラクターをデザインする時などにも役立つと思います。

今回の人体は以下の条件で描きます。

- 立っている人物の正面全身図

- 成人男性モデル

- 裸に近い姿で描く ※パンツはOK

- 両足で地面に立っている(両足重心)

では、描いていきましょう。今回はA4の用紙をタテに使います。

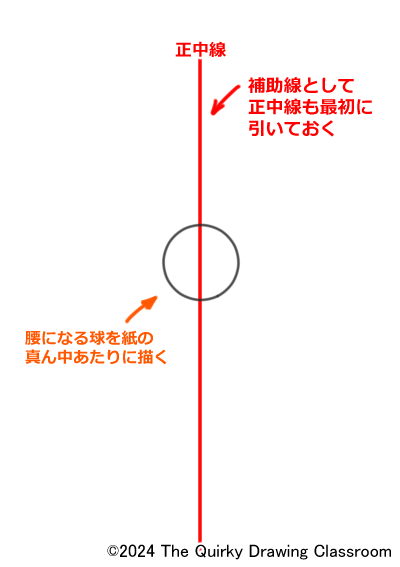

まずは紙の真ん中あたりに球を描きます。

この球は腰になります。球を描いたら補助線として体の中心を通る線である正中線も同時に引いておくと、体全体を描いていく時にまっすぐに描きやすいでしょう。

腰から描きはじめるのは、全身図を描く時の私のくせのようなもので、必ず腰から描かないといけないというわけではないのですが、腰から描くと紙に対して人体をおさめるバランスがとりやすくなるかと思います。腰から描く理由については全身図全体の比率について説明する時に話します。

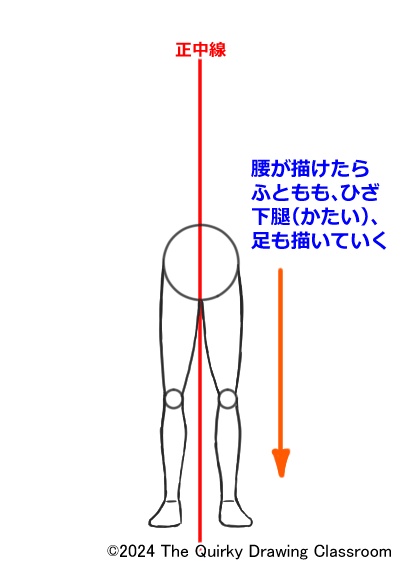

腰を描いたら脚の方に描きおろしていきます。ラフでふともも、ひざ、下腿と順番に描いていきます。この時、私の描いたものは人体の一般的な比率に従って描いています。

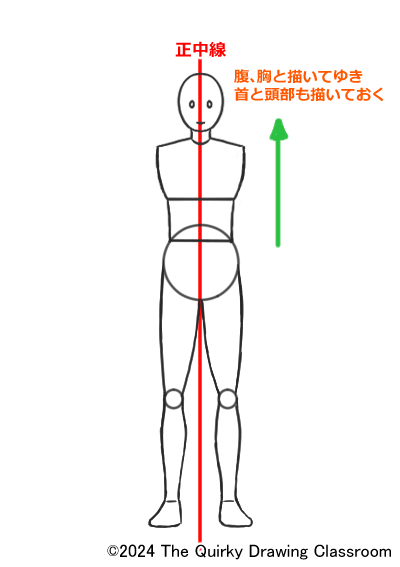

下半身が描けたら、上半身を描いていきます。

腰の上に腹、胸と描いていき、首と頭部も描いておきましょう。

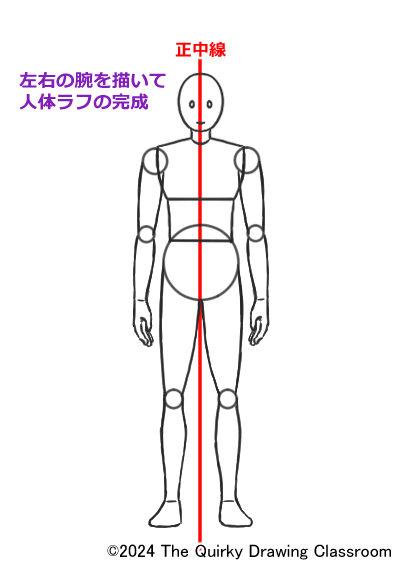

胴体(胸、腹、腰)と頭部が描けたら、最後に腕と手を描きます。これはラフですので手の指の1本1本を描く必要はありません。この段階では比率やバランスを重視して描きます。

これで全身が描けました。8頭身の男性の全身正面図です。

次の項ではこの8頭身全身図を使って人体のバランス、比率について説明していきます。

知っておきべき7つの人体のバランスと比率

では、人体も描けたのでバランスと比率の説明に入ります。

まず最初に腰から描いた理由を説明します。それは腰が人体の中心にあるからです。先ほど描いた人体に補助線を描きくわえた下の図を見てください。

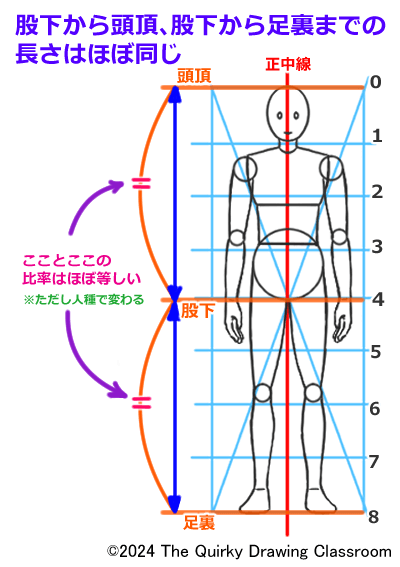

今回描いたような8頭身の理想的な人体全身図において体の比率を見ると、ちょうど股下の位置に人体を上下に2等分する線(図の4の線)がきているのがわかると思います。つまり、ラフとして腰の球を最初に描くと、その球の下あたりを人体の中心の目安とすることができるのです。この理想的な8頭身の人体図においては股下は体の中心にあり、股下から頭のてっぺん(頭頂)までと股下から足の裏までの長さはほぼ等しくなるのです。

そのため腰から描くと紙やキャンバスに対して、どのように人体を描くのかという計画が立てやすいのです。私はこれを人体をうまく、手早く描くコツ(Tips)のひとつとして考えています。これは特にマンガやアニメのキャラクターを描く時に使えるコツです。

ただし、実際の人間にあてはめると、この比率は個人や人種でかなり変化することがあります。しかし、理想的な人体の上半身と下半身の比率として、マンガやアニメのキャラクターにも多くとり入れられている比率になりますので、まずはこの上半身、下半身で1:1の比率をおぼえておきましょう。

さらに人体のバランスと比率を確認していきましょう。次は股下から脚、足にかけてのバランスと比率です。

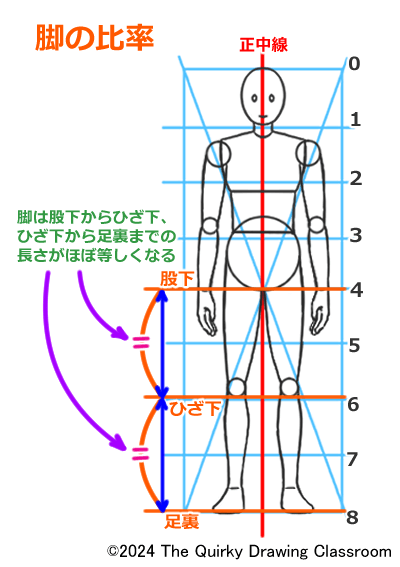

人間の脚部は股下から膝の下、膝の下から足の裏までの比率が1:1と等しくなります。これもおぼえておくとふとももと下腿でバランスの間違った脚を描かずにすみます。

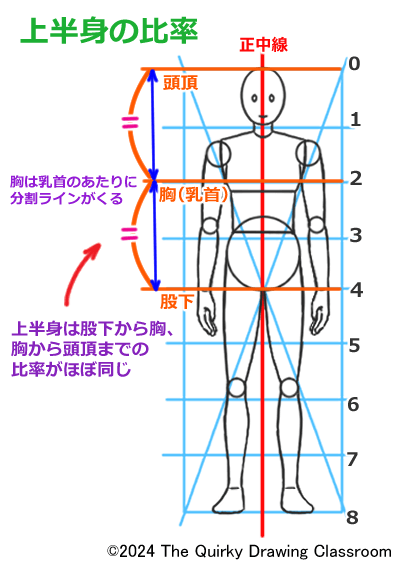

さらに上半身は股下から胸(おおよそ乳首の位置)と胸から頭頂までの長さが等しくなります。

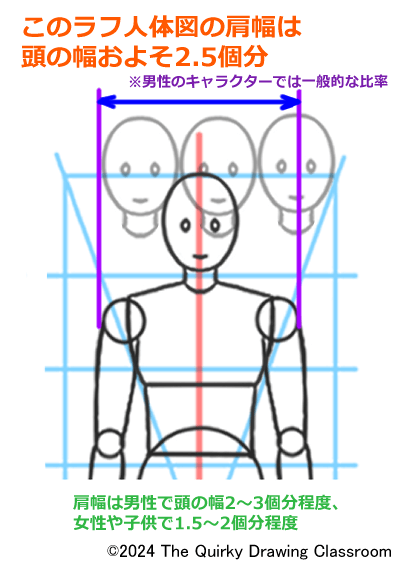

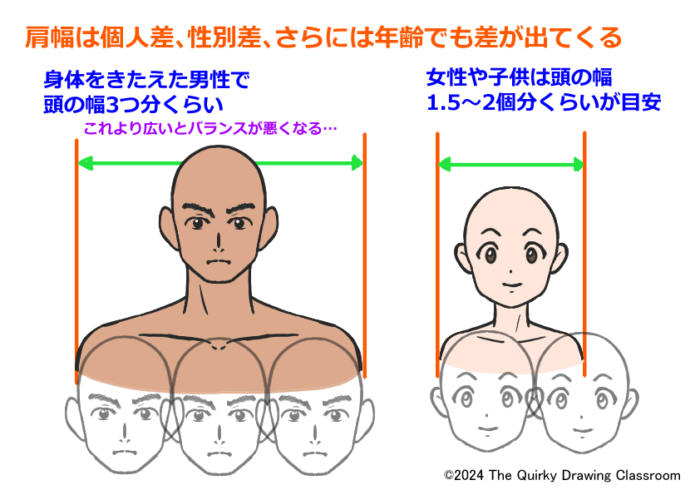

次に肩幅ですが、これはかなり個人差があります。さらには性別でも大きな差が出ます。男性で体をきたえているような肩幅が広いキャラクターなら頭の幅3つ分くらいでとると良いでしょう。今回の人体モデルは頭の幅2.5個分程度でとっています。一般的な体格の男性なら肩幅は頭の幅2~2.5個分くらいでよいでしょう。

女性や子供は男性より肩幅はせまくします。マンガやアニメのキャラクターならデザインにもよりますが、頭の幅1.5~2つ分くらいがおさまりがよくなると思います。

肩幅は男性は頭の幅2~3個分、女性や子供は1.5~2個分で考えておくとよいでしょう。

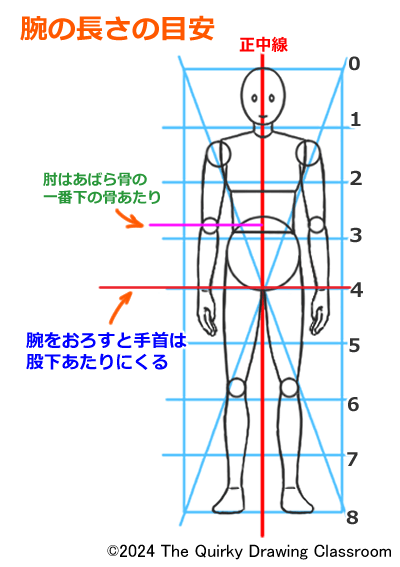

次に腕です。今回、腕は下におろした状態のバランス、比率を確認します。他の状態のバランス、比率については別の授業でとりあつかいます。

腕は下におろすと手首が股下のあたりにそろい、さらに肘はあばら骨(肋骨)の一番下あたりにきます。これらはほぼすべての人に共通する特徴です。腕の長さが体に対してどれくらいの長さであるのかを知っておくことは特に重要です。これらの長さをスケールとして他の部位の大きさやバランスを確認することができます。

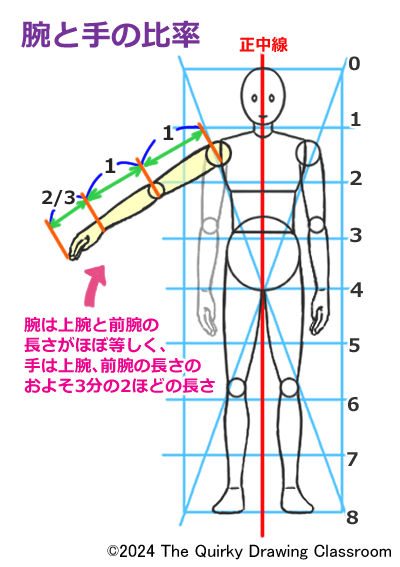

さらに腕の長さは肩から肘(上腕)、肘から手首まで(前腕)の長さがほぼ等しくなります。手首の先につく手はこれら上腕、前腕の長さのおよそ3分の2くらいになります。

以上で今回とりあげる7つの主な人体のバランス、比率の説明はすべてになります。これ以外にもおぼえておくと絵を描く時に便利な人体のバランスや比率はたくさんあるのですが、一度にすべておぼえる必要はありません。今回説明しなかった人体のバランス、比率については、また別の授業で説明しますので、まずはこの7つだけおぼえておきましょう。

今回説明した人体のバランス、比率は以下にまとめておきます。

- 股下から頭頂、股下から足の裏までの長さはほぼ1:1で等しい

- 人間の脚部は股下から膝の下、膝の下から足の裏までの比率は1:1

- 股下から胸、胸から頭頂までの比率もほぼ同じ

- 肩幅は個人差があるが、男性だと頭の幅2~3個分、女性だと1.5~2個分が目安

- 腕をおろすと手首が股下あたりにそろう、肘はわき腹(肋骨の下端部あたり)

- 腕の長さは肩から肘、肘から手首までの長さがほぼ等しい

- 手(手のひらと指)の長さは肘から手首までの長さのおよそ3分の2

このたった7つのバランス、比率をおぼえておくだけで、美しい人体をおどろくほど簡単に描くことができるようになるでしょう。ぜひおぼえておきましょう。

▼動画による基本となる3つの人体比率解説はこちらから

▼ショートはこちら

要点まとめ

それでは今回の要点をまとめておきます。

- 人体の基本的なバランスや比率を知れば描く力があがる

- 紙やキャンバスに対して描く対象の大きさ、おさまりを考えて描く

- ラフを描く時は裸で考え、線でなく塊で描くくせをつける

- 7つの主な人体のバランスと比率をおぼえる

人を描く時にはもちろん骨や筋肉などの解剖学的な知識は必要なのですが、骨や筋肉は絵を描きながら主なものだけを少しずつ勉強していけば大丈夫です。いきなり骨や筋肉まで勉強しはじめるとおぼえるのが大変で描くことまで嫌になってしまいます。いきなり解剖学の勉強をはじめるよりも人体のバランスや比率を学ぶ方が効果的で、あなたの人体を描く力をすぐに大きく向上させてくれます。

まずはこの授業ででてきた7つの人体の主なバランス、比率をおぼえてしまいましょう。おぼえるために効果的な方法は、描いてみることです。この7つのバランスと比率だけでもおぼえれば、難しいポーズのついた人体を描く時にも応用することができます。頑張っておぼえる価値のある知識です。

次回は側面から見た人体の特徴やラフの描き方について説明します。

では、次回もお楽しみに。

人体を学ぶためのおすすめ参考書はこちらで紹介しています▼

デジタルで絵を描くなら液晶タブレットがおすすめ!

コメント/Comment