《超初心者~初級者向け》

今回からは遠近法(パースペクティブ)について解説します。

なるべく簡単に絵を描くために必要となる最低限のパースの基礎知識をおさえておきましょう。

遠近法やパースって言葉は、なんかどこかで聞いたことあるなぁ…

というレベルの人でもわかりやすいように、パースについて初歩の初歩から説明していきます。

第1回目の今回は遠近法における「アイレベル」について解説します。

ある程度、パースの知識があって「アイレベル」が何かわかっているという人は飛ばしてもらってもOKです。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

では今回の授業内容です。

パース講座を始める初回として「アイレベル」ついて説明します。

今回はとりあえず「アイレベル」がどういうものかを知っておきましょう。

「アイレベル」の理解はかなり大切です。

- 難易度 2:★★☆☆☆

- 重要度 5:★★★★★

- 画力向上度 3:★★★☆☆

遠近法(パースペクティブ)を使って絵を描く時は、とにかく「知っている」ことが重要です。

ここで遠近法における最も大切なアイレベルの基本をおさえておきましょう。

キャラが大きく見える原因は?

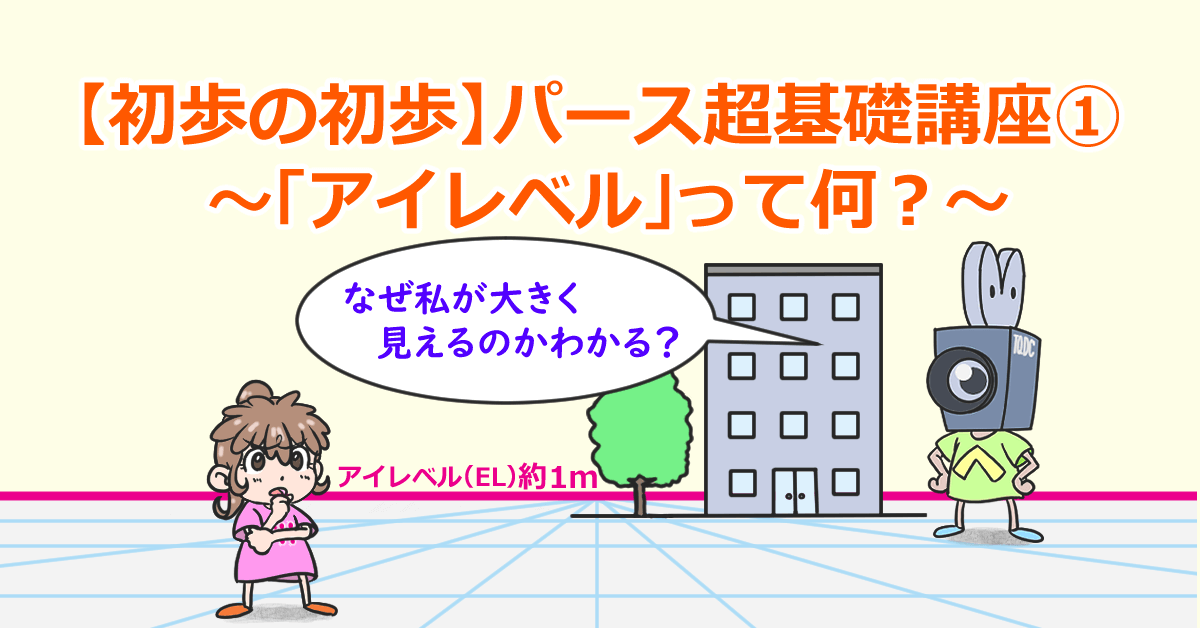

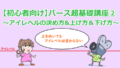

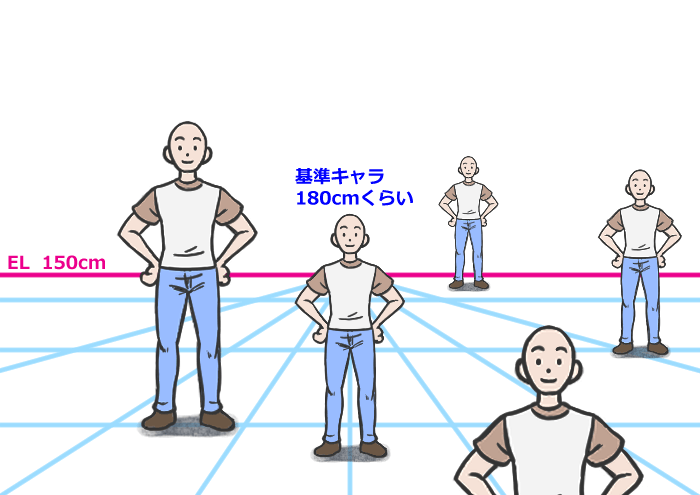

まずこちらの絵を見て下さい。

今回の記事のサムネイルにもなっている画像です。

この絵の画面を横切る感じで描かれている赤い線が、今回のテーマである「アイレベル」と言われる線です。

「アイレベル」がいったい何なのかについては、このあと詳しく説明しますが、この絵を見てどう感じたでしょうか?

「カメラみたいなキャラがなんか大きいな…」と感じたでしょうか。

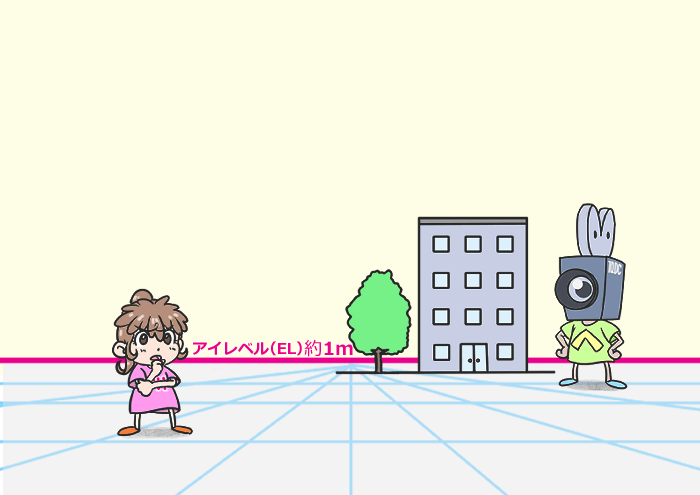

では、なぜカメラのキャラが大きく見えてしまうのでしょうか?

実は、ここにアイレベルの持つ重要なルールが隠されています。

人はアイレベルやパースについて詳しく知らなくても、そのルールに従って絵や写真を見る習慣のようなものが身についているのです。

アイレベル(Eye-Level)とは何か?

では、アイレベルについて詳しく見ていきましょう。

アイレベルについて

絵を描いたことのある人であれば、一度くらいは「アイレベル」という言葉を見たり聞いたりしたことがあると思います。

「アイレベル(Eye-Level)」は英語のスペルの頭を取って「EL(イーエル)」と省略して書かれたり、読まれたりすることもあります。

パースを使って紙などの2次元的な画面に擬似的な3次元空間(立体)を作り出す時にまず考えないといけないのがこの「アイレベル」です。

そして、パースの中でも特に重要で絵を描く時には、まず最初に考えておくべきものです。

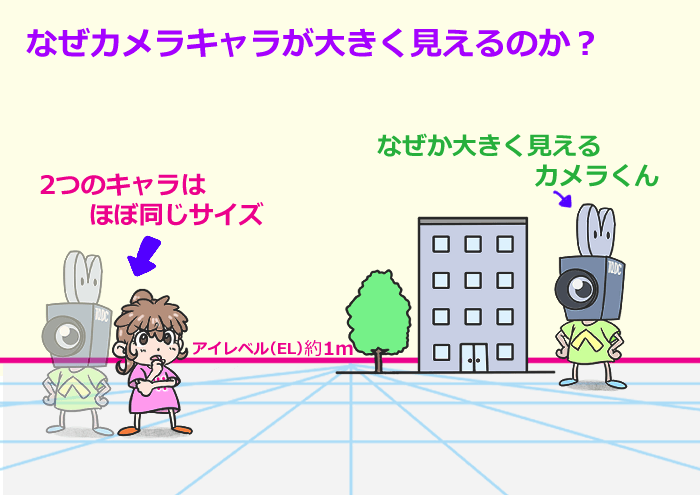

アイレベルは人の目線(カメラ)の高さのこと

では、この「アイレベル」とはいったいどういうものなのでしょうか?

これは「アイレベル(Eye-Level)」という言葉の通りで、人の目線(カメラ)の高さのことです。

目の高さが地面から150cmの人のアイレベルは150cm、3mの台にのっている150cmの人のアイレベルは4.5m(450cm)ということになります。

アイレベル=地平線or水平線?

しかし、これまでに遠近法(パースペクティブ)について学んだことがある人の中には、「アイレベルとは地平線(水平線)のことです」という説明を聞いたことがあるのではないでしょうか?

アイレベルと地平線(水平線)は同じではない?

絵の参考書などでは「アイレベル=地平線(水平線)だ」と説明されていることがあります。

しかし、先ほど「アイレベルは人の目線(カメラ)の高さ」だと説明しました。

では「アイレベル=地平線(水平線)」という説明は間違っているのでしょうか?

結論を言うと正しくもあり、正しくもないと言えます。

正確な話をするなら「アイレベル=地平線(水平線)」ではありません。

「アイレベル≒地平線(水平線)」というのが良いでしょうか。

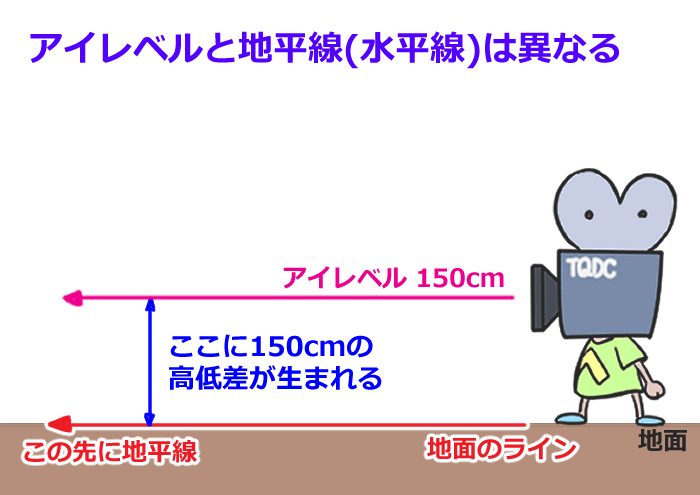

こちらの絵を見て下さい。

アイレベルとは先ほども説明したように観察者の目線あるいはカメラを置いた高さです。

一方の地平線(水平線)は基本的には観察者が立っている地面の先にあるものです。

仮に目線の高さが150cmの人が平らな地面に立っているとしたら、地面とアイレベルには150cmの高低差があることになります。

あくまでアイレベルとは人の目線の高さであり、地面の高さではないのです。

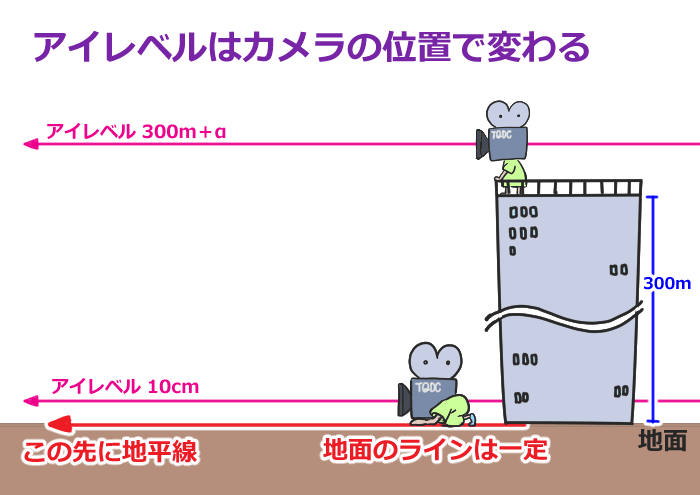

アイレベルの高さは観察者の位置によって自在に変化します。

人間が地面に伏せた状態ならアイレベルの高さは10cmくらいでしょう。

高さ300mのビルの屋上に人が登って景色を見ている場合、アイレベルの高さは300m+α(観察者の目線の高さ)ということになります。

それに対して地面の位置は基本的にいつも同じで、その先に地平線があります。

地球の地面は正確に言えば球形で、地平線とは球形の地球上で人間が見ることができる空間の限界とも言えます。

しかし、地球の地表が舞台となるマンガやイラストを描くのであれば、地球が球体だということは特に意識せず、とりあえずは「地面は平らだ」と考えてしまって良いでしょう。

「アイレベル」と「地平線(水平線)」は分けて考えた方が色々と理解がしやすくなります。

アイレベル=地平線(水平線)と説明される理由

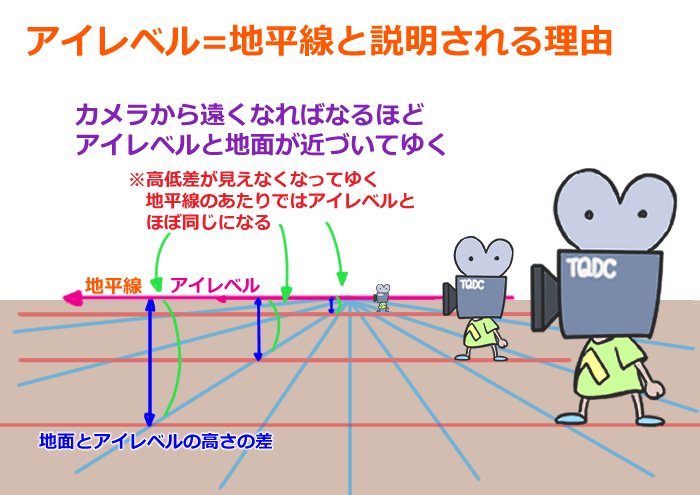

では、なぜ参考書などでは「アイレベル=地平線(水平線)」と説明されるのでしょうか?

それは地平線(水平線)という存在を考えるときに、地面に立っている人の目線の高さと地面の高さの差が無視できるくらいのものになってしまうからです。

その場で見ていると人の目線の高さと地面の高さの差がわかりますが、地表に立っている人間が見ることのできる4~5kmはなれた先の空間ではこの数m~数十m程度の高さの差はほとんど見えなくなってしまうのです。

なので、こういった参考書に載っている説明は「アイレベル=地平線(水平線)」となっているのです。

しかし「アイレベル=地平線(水平線)」という考え方は思わぬ失敗をまねくこともあります。

この失敗についてはアイレベルのルールを説明したあとで紹介します。

アイレベルで決まる絵のルール

次にアイレベルを決めて絵を描く時のルールについて説明します。

アイレベルのルールについて知っておくと絵を描く時に、ものの高さや大きさを悩むことなく決められるようになります。

最低限必要な知識とコツをここでおさえておきましょう。

アイレベルで決まるものの高さや大きさ

アイレベルを考える時、一番重要な知識が「アイレベルの高さでその絵の中の人やものの同じ高さの部分がそろう」というものです。

よくわからない人もいると思うので、具体的に説明してゆきます。

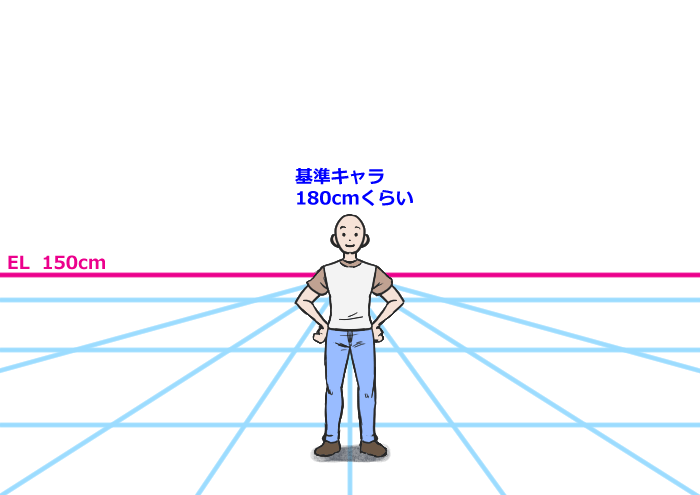

ここに高さ150cmのアイレベルで描いた絵があります。

150cmのアイレベルはキャラの肩あたりにきているのがわかります。

このアイレベルから考えると、キャラの身長はだいたい180cm前後といったところでしょうか。

では、この基準となるキャラクターのまわりにいくつか同じキャラを加えてみます。

基準キャラより見た目は大きいのに背が低く見えたり、見た目は小さいのにとても大きく見えたりしないでしょうか?

この絵は「アイレベルの高さで絵の中の人やものの同じ高さの部分がそろう」というルールを無視して描いているので、キャラクターのサイズがバラバラに見えるのです。

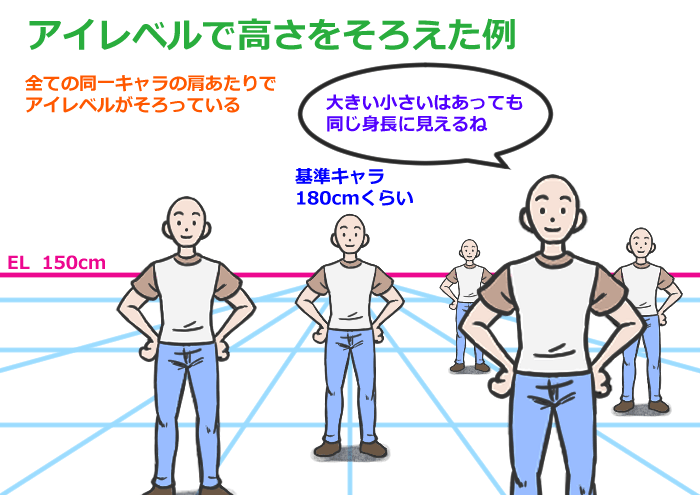

これをアイレベルのルールに従って描きなおしてみます。

今度はどうでしょうか。

キャラの大きい小さいはありますが、大きいものはカメラの近くに、小さいものはカメラから離れて立っているように見えて、すべてのキャラの身長は同じに見えるのではないでしょうか。

これが「アイレベルの高さで絵の中の人やものの同じ高さの部分がそろう」ということです。

描きなおした絵のキャラはすべて肩位置にアイレベルの線が通っているのがわかるでしょうか。

つまり150cmというアイレベルが基準となるキャラクターの肩の位置で合うのであれば、他の同じ身長のキャラクターたちも同じように肩の位置にアイレベルが来るのです。

アイレベルを使って絵を描く時には、このルールを知っておくことがとても大切です。

ぜひおぼえておいて下さい。

ちなみにアイレベルの高さや基準となるキャラは、絵を描き進めていく時の大切な「ものさし」として使うことができます。

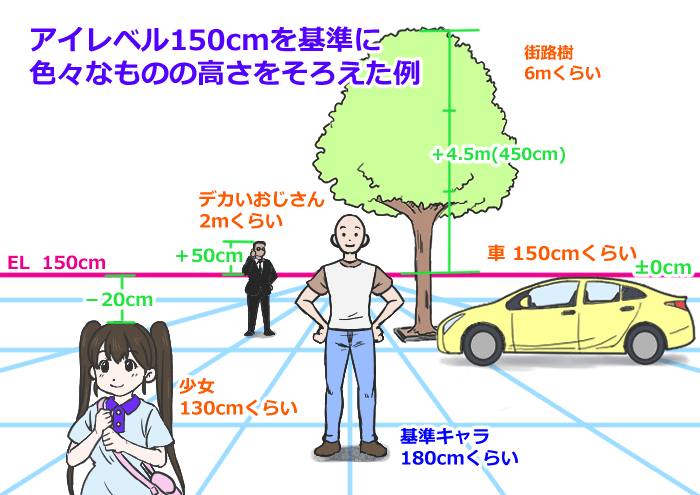

「アイレベルが150cmだからこの建物のドアの大きさはこれくらいになるはずだ」「Aというキャラは身長が130cmだからアイレベルより20cm低く描かなければならない」などです。

アイレベルや基準となるキャラの高さを「ものさし」として使って基準のキャラ以外の人やものを描いてみるとこんな感じになります。

すべてアイレベルと基準キャラを「ものさし」にして高さを調整しています。

絵を描く時は最初にアイレベルを決めよう

では、このアイレベルはどのように決めればよいのでしょうか?

難しいように思うかもしれませんが、絵を描く時のアイレベルは好きに決めて良いのです。

写真などを撮影するカメラをどこに置くかを決めるのは、撮影をする人の自由であるということを考えればわかるかと思います。

地面ギリギリにカメラを置いても、頭上にかかげても良いわけです。

絵を描く時には、まずカメラをどこにおいて撮影する絵なのかを想定してみると良いでしょう。

ただし、アイレベルは一度決めると基本的にそのアイレベルに従って絵を描かなければなりません。

どこでアイレベルを決めたら良いのかがわからない場合は、キャラのラフを仮に描いてみたりして一番良いアイレベルの位置を探して見ましょう。

デジタルで描いているならキャラ(仮)のレイヤーを上下に動かして考えるのも良いでしょう。

アイレベルの知識を使って絵を修正してみよう

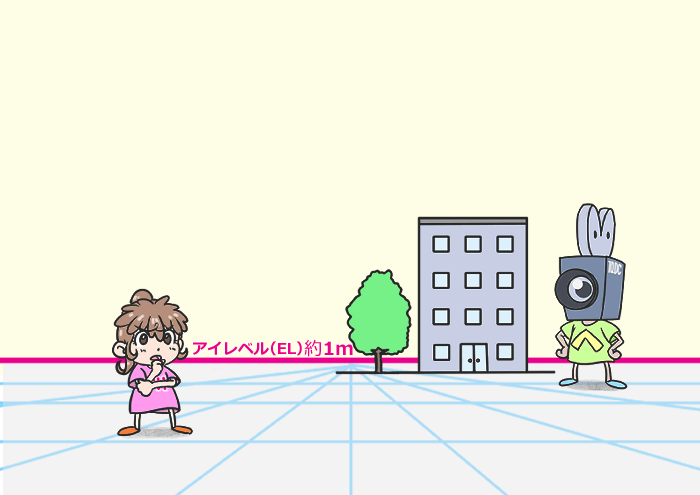

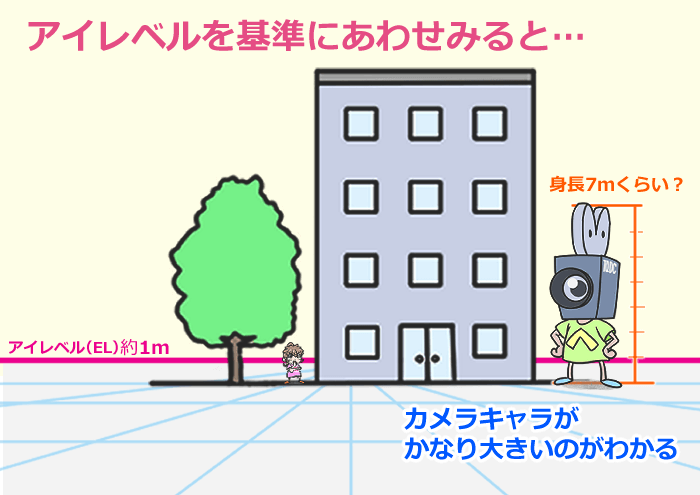

さて、最初に出てきたこちらの絵です。

アイレベルについてのルールを知った後だと、この絵をおかしく見せている原因がわかるのではないでしょうか?

そうです。この絵ではカメラのキャラと建物の高さが合っていないのです。

大きさの比較がしやすいようにキャラを建物に近づけて拡大してみましょう。

各キャラクターや建物の高さはアイレベルを基準にして合わせます。

まず、アイレベルの高さは1mということなので、それを基準としてビルを見てみます。

こちらは1階の窓枠の下の部分や入口のドアノブの位置(1mくらい)にアイレベルが来ており、ここから考えるとビルのサイズ自体には大きな問題はなさそうです。

次に女の子の大きさも確認しておきましょう。

デフォルメされたキャラクターではありますが、アイレベルは頬のあたりにあり、ビルやドアの大きさと比べても問題なさそうです。ドアを開けてビルの中に入ることもできそうです。

女の子はかなり小さくなっていますが、観察者から離れてビルのそばに寄ったため小さくなりました。

ただ、手前にいる時も奥にいる時もアイレベルはどちらも同じ頬のあたりにあるので、このキャラは同じ身長であると言えます。

この女の子のキャラは「アイレベルの高さで絵の中の人やものの同じ高さの部分がそろう」というルールに従って奥にいった時の大きさを決めています。

では、最後にカメラのキャラを見てみましょう。

このキャラも現実には存在しそうにないキャラではありますが、アイレベルは股下くらいの位置にあり、このまま横にならべると女の子やビルと比べてかなり大きいことがわかります。

この脚の短いキャラの股下の高さが1mとなると、キャラ自体は頭の上のパーツも含めて7mくらいの身長がある巨人ということになってしまいます。

元の絵でカメラのキャラが大きく見えたのはこれが原因です。

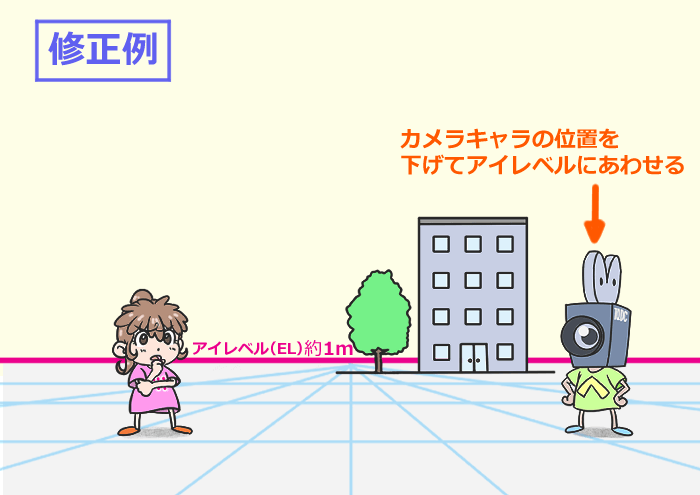

もちろん本当に7mの大きなキャラならこれで問題ないのですが、実際は女の子のキャラと同じくらいの設定になっているようなので、最初の絵を正しく修正してみると、こんな感じでしょうか。

カメラのキャラの位置を少し下げることでアイレベルの高さとキャラ側の同じ部分(頬?)の高さがそろうよう調整しています。

修正の方法は色々あるのですが、基準となるアイレベルにその絵の中のキャラや建物などの高さや大きさを合わせていくことがポイントとなります。

アイレベル=地平線(水平線)という考え方がよくない例

最後に、先ほど話した「アイレベル=地平線(水平線)」と考えてしまうことが、なぜあまりよくないかを説明しておきます。

「目線の高さ」であることを忘れてしまう

アイレベル=地平線とおぼえていると「目線の高さ」であることを忘れがちです。

慣れてくると大丈夫でしょうが、慣れていない時は混乱することがあるようです。

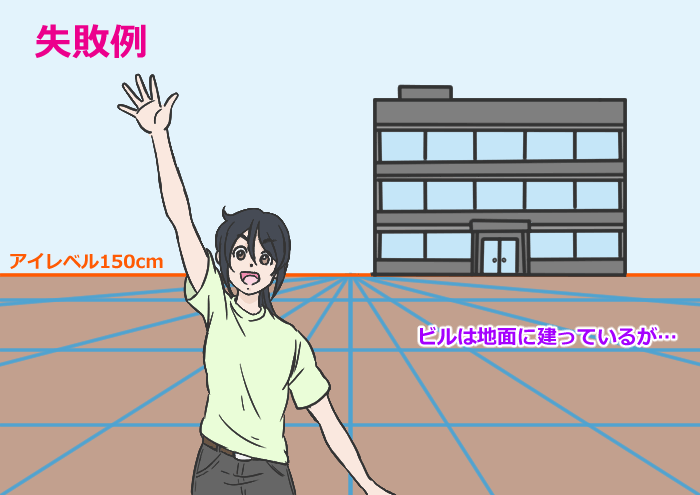

例えばこちらの絵。

一見、問題ないように見えるかもしれませんが、アイレベルのルールに従うとおかしいことがわかるかと思います。

手前のキャラと後ろの建物のアイレベルの位置をよく見てみましょう。

アイレベルはキャラクターの口のあたりにあります。仮にこの高さを150cmとしましょう。

一方でうしろの建物はぴったりとアイレベルにくっついている感じです。

「アイレベル=地平線(水平線)」として考えると、ビルはちゃんと地面(地平線上)に建っているので問題ないはずなのですが、アイレベルのルール「アイレベルの高さで絵の中の人やものの同じ高さの部分がそろう」には違反しています。

キャラクターのアイレベルの位置が正しいとすると、ビルは地面にぴったりとついているので、ここにアイレベルと同じ150cmの高さが存在しないように見えます(あるいはビルがものすごく巨大か…)。

「アイレベル=地平線(水平線)」とおぼえてしまうと、このようにちゃんと地面にビルは建っているのに、実際は間違っているという絵を描いてしまうことがあります。

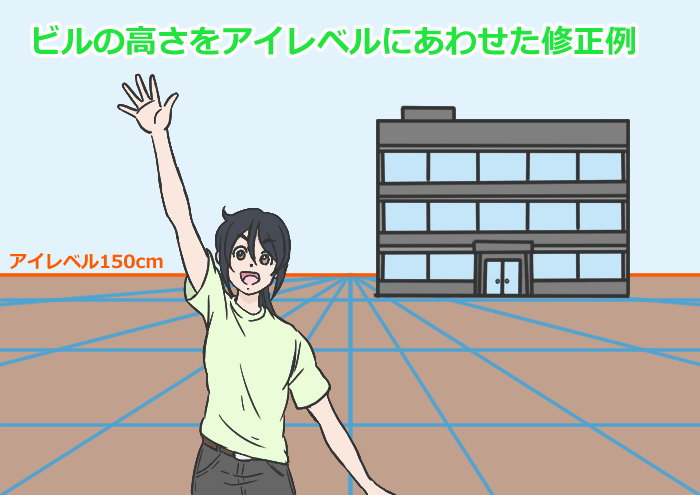

正しく高さをあわせると、こんな感じの絵になるでしょうか。

ちゃんとアイレベルの特性を理解できていれば、「アイレベル=地平線(水平線)」というおぼえ方でも良いのですが、地平線はあくまで地面です。

地面であると考えていると目線の高さのことを忘れてしまうこともあるでしょう。

地平線が見えない場合は?

もうひとつよくある問題なのですが、部屋の中などで地平線や水平線が見えない場合、「アイレベル=地平線」でおぼえていると、どこにアイレベルが来るのかわからなくなるということです。

外で地平線が見えていれば問題ないのですが、閉鎖された空間ではそれが見えません。

その場合、まず地平線を探すという癖がついているとアイレベルがどこかを判断するのに戸惑ってしまうかも知れません。

こういった地平線が見えない空間でも「アイレベル=目線の高さ」でおぼえておけば、特に迷うことはないでしょう。自分の目の高さ、カメラの高さがアイレベルになるのですから。

重要なのは「カメラを構えた高さがどれくらいなのか」をいつも意識することです。

そういう点でも「アイレベルは人の目線(カメラ)の高さ」とおぼえておく方が、常に150cmとか、200cmとか、必要なアイレベルの高さを意識することができて使いやすいでしょう。

【広告】▼パースの勉強におすすめの本▼

アメリカの画家ルーミスの名著『初めてのイラスト教室』の再編集復刊版。

ルーミス自身の説明図に加え、復刊にあたりより詳しい日本語版の解説図が追加されています。パースの基礎から応用まで幅広く学ぶことができるおすすめの1冊です。

要点まとめ

では、今回の要点をまとめておきます。

以上がアイレベルを使って絵を描く時の基礎知識となります。

複数の人物や背景が存在する絵を描く時にはアイレベルについての知識がとても大切です。

ぜひこれらのアイレベルの基本をおぼえておきましょう。きっと役に立つはずです。

次回はアイレベルのコントロールの仕方について解説します。

それでは、また次回。

▼初心者にもおすすめのパース学習用参考書はこちらから▼

パースの知識を身につけるためには、お手本を見ながら実際に描くのが一番です。

古本でも良いのでパースの参考書を何冊か手元に置いておくのがおすすめです。

▼少しでも勉強になったようでしたらクリックお願いします!

にほんブログ村