《レベル:初心者~初級者》

美しい人間を描きたいという思いは絵を描く人なら必ず持っている希望でしょう。

ただ、いきなり自分の思うような絵を描ける人はごく一部の天才だけです。仕事で絵を描いているプロも含めて、多くの人はラフ(下描き)を描きながら理想の絵を作っていく方法をとっています。今回はこのラフの描き方の初歩を解説します。美男美女を描く最初の一歩がここにあります。

さて、前回の授業では「球」と「円柱」を描いてみました。今回はこの「球」と「円柱」を使って人間のラフを描いてみます。単純化した人間を立体的に描くトレーニングです。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

では、今回の授業内容です。

- 「球」と「円柱」を使って立体的な人間のラフを描く

- ラフを描く時のコツについて

今回も初心者~初級者向けの内容です。

- 難易度 2:★★☆☆☆

- 重要度 3:★★★☆☆

- 画力向上度 3:★★★☆☆

「球」と「円柱」だけで描く人間のラフ

ここまで「円」や「四角形」、「球」や「円柱」といった図形を描いて来ましたが、そろそろ飽きてきたと思いますので、今まで描いて来た図形を使って今回は人間を描いてみましょう。

本格的な人間のラフを描く時には気をつけることが、いろいろあるのですが、今回はラフのとり方に慣れるためのお試しのような授業ですので、細かいことはあまり考えず「球」と「円柱」を使って気楽に人間を描いてみましょう。

課題3-1:「球」と「円柱」で人間を描く

では、「球」と「円柱」で人間を描いていきます。

用意してもらった紙が普通のA4サイズくらいの紙であれば、タテに使うのが良いでしょう。デジタルの場合はキャンバスをタテ長に設定して下さい。

今回はちょっと難しいですが立体をとらえやすいように、少しななめ上から見下ろしたような感じで人間のラフを描いてみることにしましょう。こういった対象を見下ろした状態のことを「俯瞰(ふかん)」と言います。「難しそう…」と思うかも知れませんが、補助線なども使いながら、ある程度正しいラフを描くことができればきっと描けます。お手本をまねしながら描いてみて下さい。

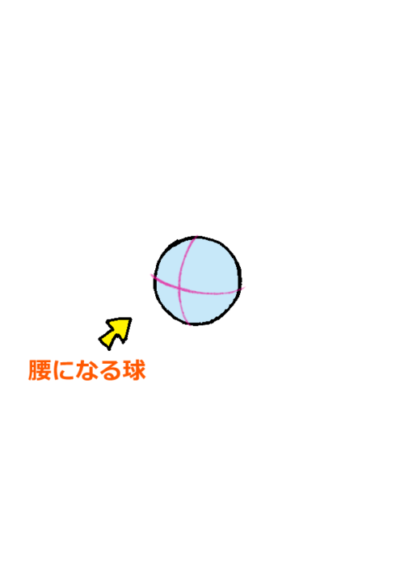

では、まず紙の真ん中くらいのところに「球」をひとつ描いてみましょう。

これが人間の腰になる「球」です。

なぜ腰から描くのかは腰が人間の体のちょうど真ん中あたりに位置しているからです。腰から描くメリットについて、くわしくは別の授業で説明します。

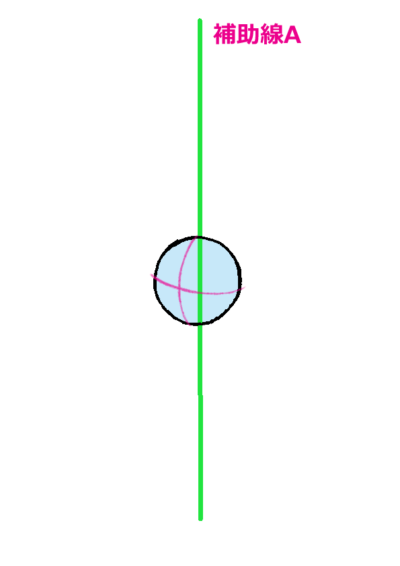

腰の「球」が描けたら補助線を1本引いてみます。まず腰の「球」の中心を通る感じの補助線を上下に伸ばして描いてみて下さい。このタテの線を「補助線A」とします。このあとさらに腹と胸になる2つの「球」をかさねて描きますが、それぞれの「球」の中心をこの「補助線A」に刺していく感じで描いていきます。

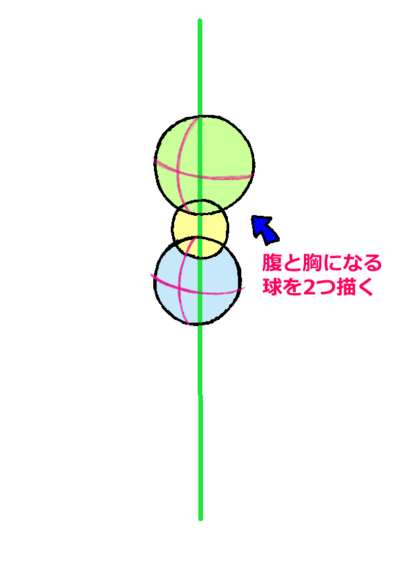

腰が描けたら、その上に2つ「球」を重ねて描いてみましょう。これが腹と胸になります。第1回の授業でもやりましたが、腹の「球」は腰と胸の「球」より少し小さめに描くとよいでしょう。胸の「球」は腰の「球」より少し大きめに描いておきます。

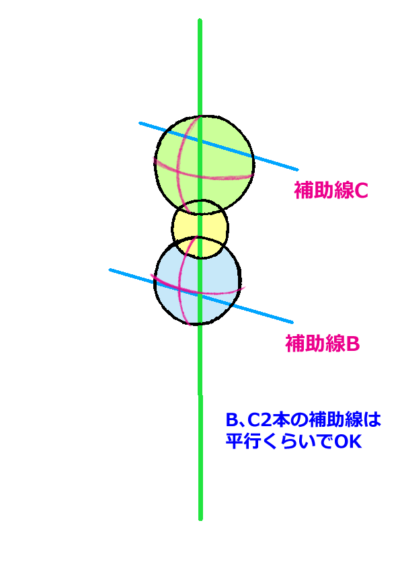

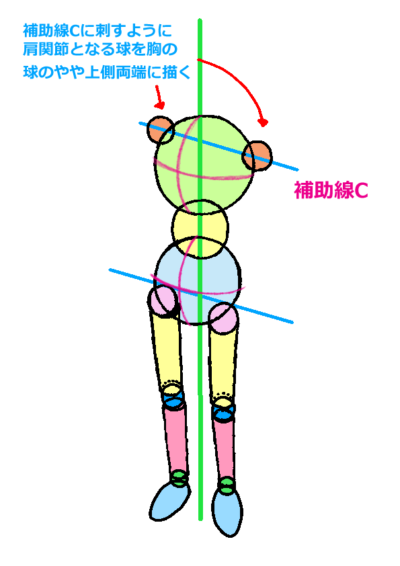

腹と胸の「球」が描けたら「ふかん」で描くための補助線を2本ほど描きくわえます。まず腰の「球」に下の図のようにななめの補助線を引いてみて下さい。腰の「球」の中心より少し下を通る感じです。これを「補助線B」とします。さらに胸の「球」の上側にも同じようにななめの補助線を引きます。こちらは「補助線C」とします。「補助線C」は「補助線B」と同じくらいの角度で描いておいて下さい。描きなれている人は、この2本の補助線にあまり強いパースをつけないように気をつけて下さい。

さて、これで腰、腹、胸が描けて胴体ができあがりました。

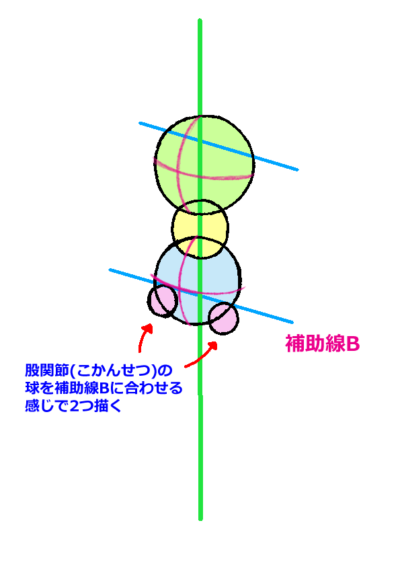

次に脚を描いていきます。今回は「円」と「四角形」で描いた時よりもこまかい部分まで描いていくことにしましょう。つまりひざや足首など関節部分も意識して描いていきます。 まず、腰に描いた「補助線B」の下部両端に2つ小さな「球」を描いてみましょう。

こんな感じです。これが腰と脚をつなぐ股関節(こかんせつ)となります。

少し高度な考え方ですが、この股関節だけでなく人間の関節は常に「球」をイメージしてラフを描くようにしておくと、ポーズのついた人間などを描く時に役立ちます。

また、これはラフなので部位がかさなって見えなくなるところも気にせずそのまま描いていきましょう。ここでは腰の「球」と股関節の「球」がかさなるところになります。見えないところもラフの段階では意識して描いておくことが最終的な絵の完成度を高める上ではとても大切になってきます。しっかりとした絵を描くためには見えないところを意識することが重要だとおぼえておいて下さい。

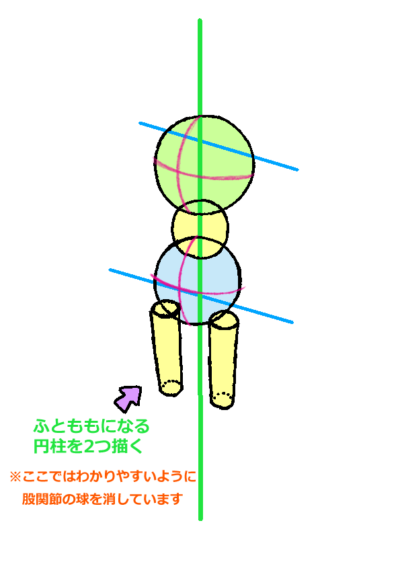

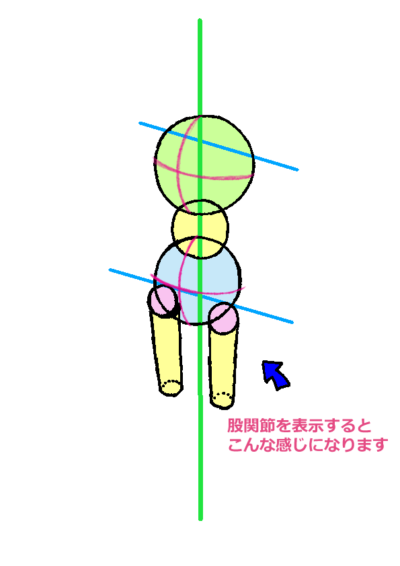

股関節の2つの「球」が描けたら、その下にそれぞれ「円柱」を取り付けます。胴体(腰+腹+胸)の半分くらいの長さの「円柱」を描いてみて下さい。これが大腿(だいたい、ふともも)になります。

ふとももの「円柱」の下にもそれぞれ「球」を描きます。

これは膝(ひざ)の関節です。

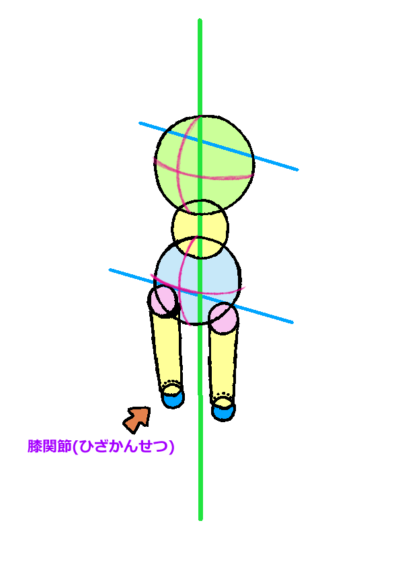

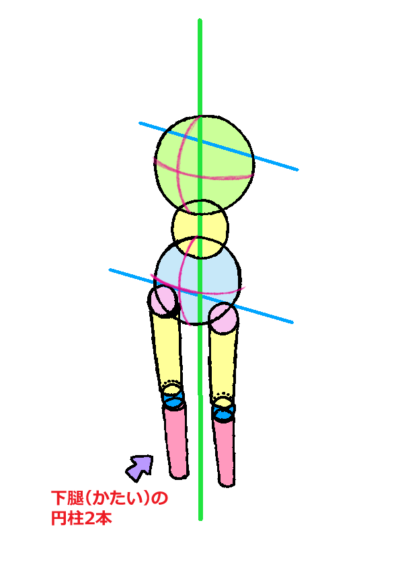

膝が描けたら、さらにその下に「円柱」を描き足します。これは膝から下の脚、下腿(かたい)と呼ばれる部分になります。下腿の「円柱」はふとももの「円柱」と同じくらいの長さでOKです。

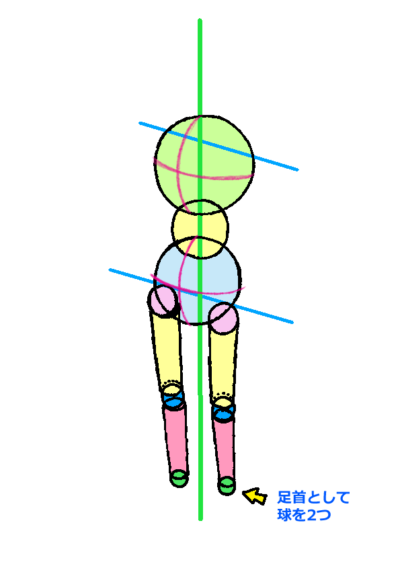

下腿の下にはさらに「球」を描きます。これが足首です。

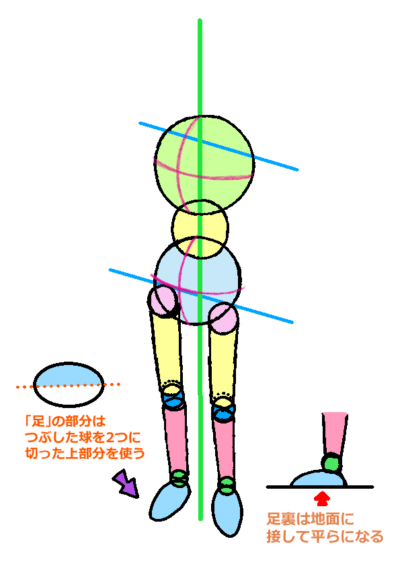

足首が描けたら、少し上下に押しつぶした「球」をその下に描きましょう。これが足(そく)の部分になります。

押しつぶした足の「球」は真ん中あたりでで2つに切るイメージです。球を切った面が足裏(あしのうら)になります。立っている人物のすべての体重がかかるところなので、足裏は平らになっています。

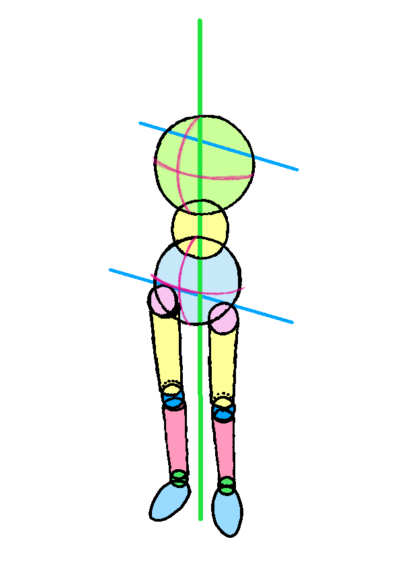

足が描けたら脚のラフは完成です。これで胴体と脚がそろいました。

次に腕を描きます。胸の「球」の上部両端に2つ小さな「球」を取り付けます。股関節の「球」より少し小さいくらいのサイズが良いでしょう。

こんな感じです。この2つの「球」が肩関節(かたかんせつ)になります。

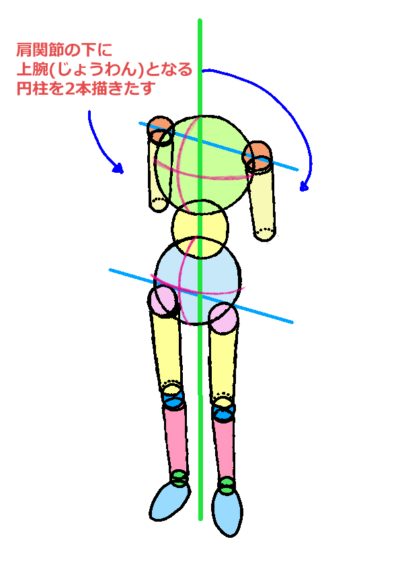

肩関節の「球」が描けたら、その下にそれぞれ「円柱」を描きくわえましょう。これが腕の上腕(じょうわん)部分となります。上腕の「円柱」の長さは腹の「球」の中間までくらいが良いでしょう。

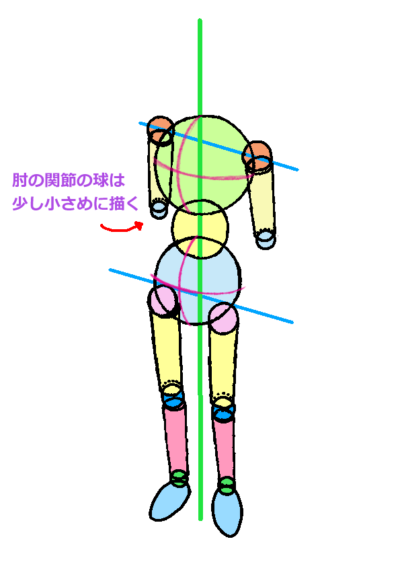

上腕の「円柱」の下には、また2つの「球」を描きます。これが肘の関節です。

肘の関節は腹の「球」の隣くらいに来ます。股関節や肩関節の「球」より小さめに描きましょう。

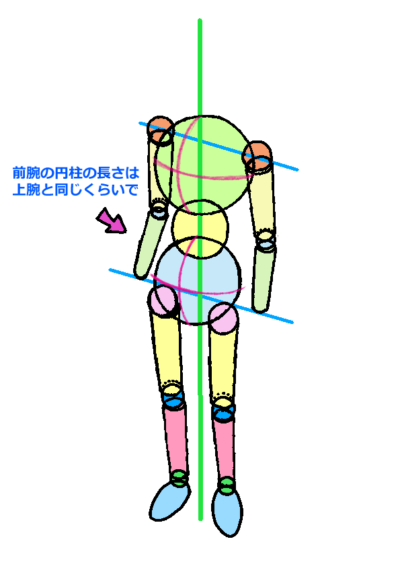

肘の関節からまた「円柱」をのばします。

この「円柱」は肘から下の前腕(ぜんわん)です。

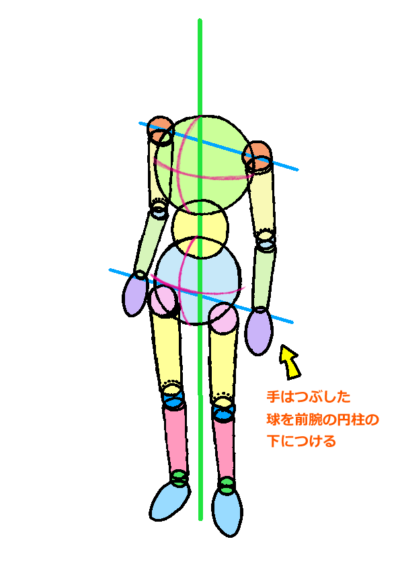

前腕の先には足と同じように平らにつぶした「球」をつけます。

これが手です。手首の関節や指は省略しています。今回は全身図(ぜんしんず)のラフなのでこれでOKです。

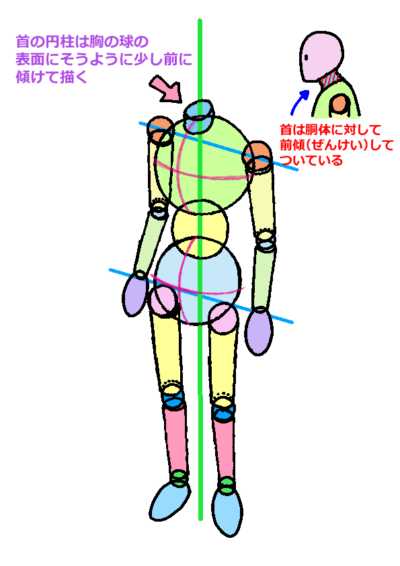

最後に胴体に頭を取り付けます。まずは首を描きましょう。

こんな感じで胸の「球」の上部に少しかたむいた「円柱」を描きましょう。

これが首になるのですが、首は人間の胴体に対して少し前に傾くようについています。こういった前に傾いた状態を前傾(ぜんけい)と言います。首の前傾については、別の回でくわしく解説します。

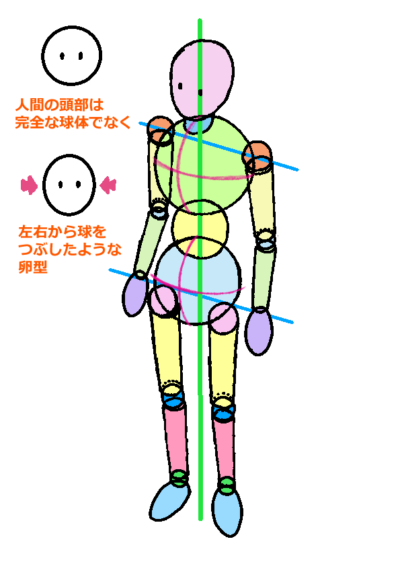

首が描けたら、その上に頭部の「球」をのせます。この「球」は少し左右から押しつぶしたような形になっているとより人間の頭らしくなるでしょう。

これで人間の全身図の立体的なラフができあがりました。 このラフで動かしたい関節を動かせば自由に色々なポーズを作ることができます。世間で人気のかっこいいキャラクターやかわいいキャラクターも単純化してとらえればこのようなラフの状態になります。

さて、全身図のラフは完成しましたが、自分の描いたラフにどうにも満足できないと感じている人もいるかと思います。そういった人はものの正しい形をとらえることができる優れた目を持っています。すでに中級者レベルくらいの絵を見る目を持っていると言えるでしょう。「間違っている」と感じる部分はあなたが納得できるまで何度も修正してみましょう。ラフの状態で間違っているところを修正するという作業が絵のクオリティをあげていくためにはとても大切です。

まだ自分の絵のどこが間違っているのかわからないという人も大丈夫です。絵を見きわめる目はこれからじっくり育てていけばよいのです。描きつづけていれば、必ず目は育ちます。あせる必要は何もありません。

ラフのくわしい描き方についてはこちら▼

要点まとめ

では、今回の要点をまとめます。

- 「球」と「円柱」を使って人間の体を単純化してとらえる

- かくれて見えないところもラフの段階では意識して描いておく

- 間違っていると感じるところは、ラフの段階で納得するまで直しておく

今回の人体ラフは練習問題のようなものです。より正しく人体を描こうと思うともっと色々なことを知っておく必要があるのですが、今は人体を立体的なラフでどう描くかを知ってもらうだけでOKです。 人体の様々な形状(けいじょう)や構造(こうぞう)のルールについては、今後の授業でパーツごとに詳しく説明していく予定です。

次回は人体の各部位についての解説回の1回目として人間の頭部について説明します。

では、次回もお楽しみに。

おまけ

今回のアイキャッチ用の「美女(?)」の後ろ姿はこのようなラフから描いています。

ラフから最適な線を選び出していきます。

このような完成形(?)になりました。

次回授業はこちら。

【広告】

《初心者向け》人を描くためのおすすめ参考書

コメント/Comment