《初級者~中級者向け》

今回は片足で立つ人間の重心と支持基底面についてです。

人間が片足で立つ時、人の重心と支持基底面はどのような関係になるのでしょうか。

両足重心の時とくらべてどのような変化がおこるのかも見てみましょう。

箱を使った重心と支持基底面の簡単な説明はこちら▼

両足で立つ人間の重心と支持基底面の解説回はこちらから▼

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

今回の内容です。

今回は片足で立つ人間の重心と支持基底面について解説します。

みなさんも日常生活の中で片足重心の姿勢になっていることがよくあるのですが、では「片足で立つ」というのは、どういった状態なのでしょうか?

優れた姿勢制御システムを持っていて、バランスよく立つことのできる人間はティッシュ箱などの物と違って片足という不安定な姿勢でも立つことができます。

今回は片足重心の人間を描く時に重要になるポイントを学びます。

- 難易度 3:★★★☆☆

- 重要度 4:★★★★☆

- 画力向上度 4:★★★★☆

まずは片足重心の時の人間の重心と支持基底面について知りましょう。

その上で片足重心の人間を描く時の3つのポイントについてもおさえていきます。

内容としては難しいものではありませんが、動きのある人間を描く場合などにとても大切な知識になります。

片足重心と支持基底面

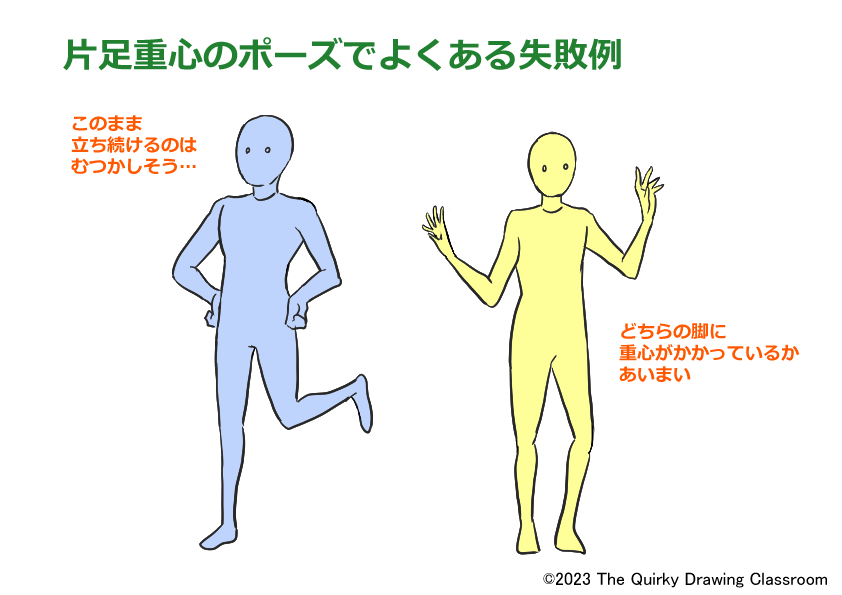

片足重心のイラストでよくある失敗

片足に重心をのせた「片足重心」は人間にとって身近な姿勢です。

キャラクターを描く時にも「片足重心」のポーズをとらせるとカッコいいポーズになるのですが、「片足重心」という姿勢がどういう状態かを知らずに描くと失敗しやすいという罠もあります。

描いた本人は「片足重心」のつもりでも、知識の不足から「片足重心」になっていない不自然なポーズを描いているという失敗がよくあるのです。

大学の授業でも課題として「片足重心」の絵を描いてもらうことがありますが、その課題で多く見られる失敗は「片足重心」についてよく知らないということが原因です。

逆に言えば「片足重心」という姿勢がどういうものかをきちんと理解し、ポイントさえおさえれば、すぐにある程度正しい「片足重心」のポーズを描くことができるのです。

片足重心とは?

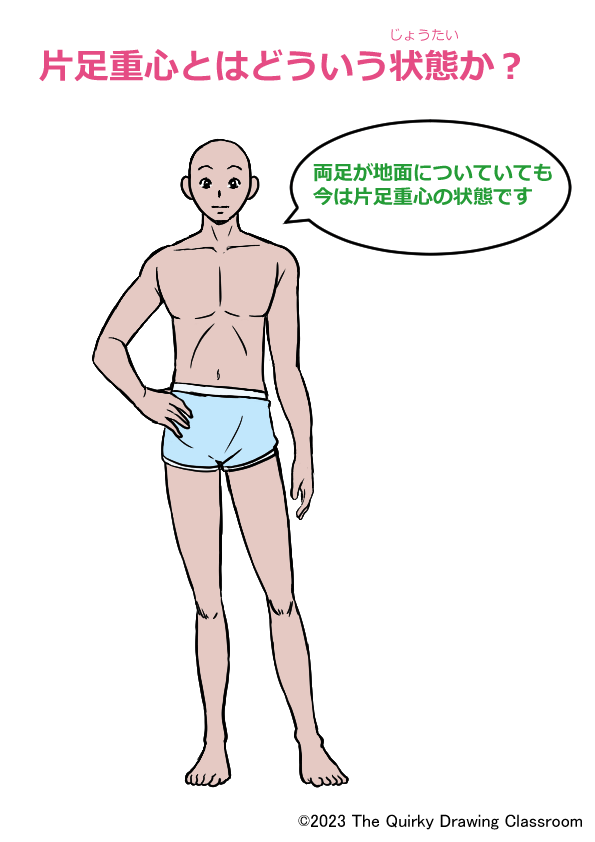

「片足重心」は言葉の通り、片足に重心をかけて立っている状態です。

普段の生活の中であまり「今、片足重心だな」と意識をすることはないとは思いますが、人間は頻繁に「片足重心」の状態になっています。

例えば立って靴下をはこうとしている時など、壁か何かにもたれていないのであれば「片足重心」になっています。

駅などで電車を待っている時など、完全な片足立ちでなく両足を地面についた状態であっても、人は知らない間に片足に重心をのせた「片足重心」の姿勢をとっていることがあります。

片足に重心をかけて立つ「片足重心」は、実は人間にとってかなり身近な姿勢なのです。

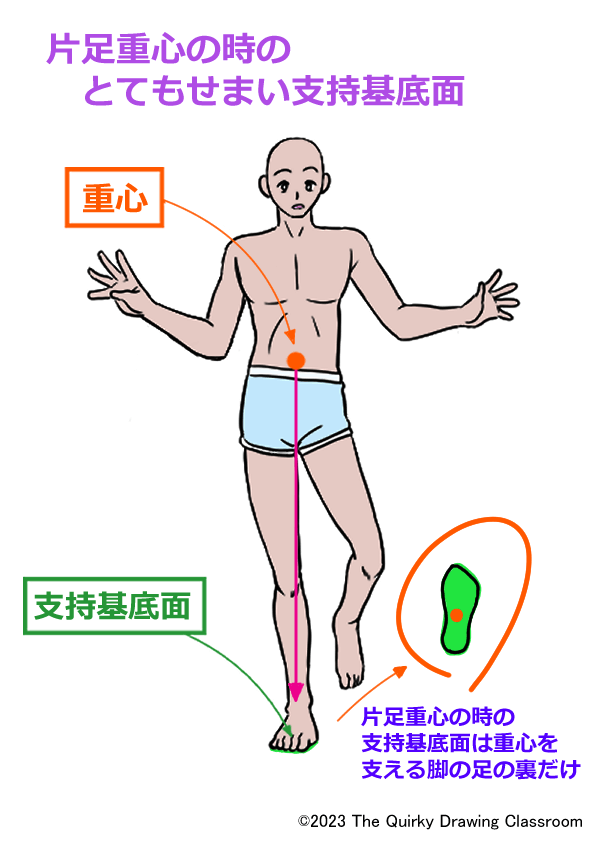

片足重心の時の人間の支持基底面

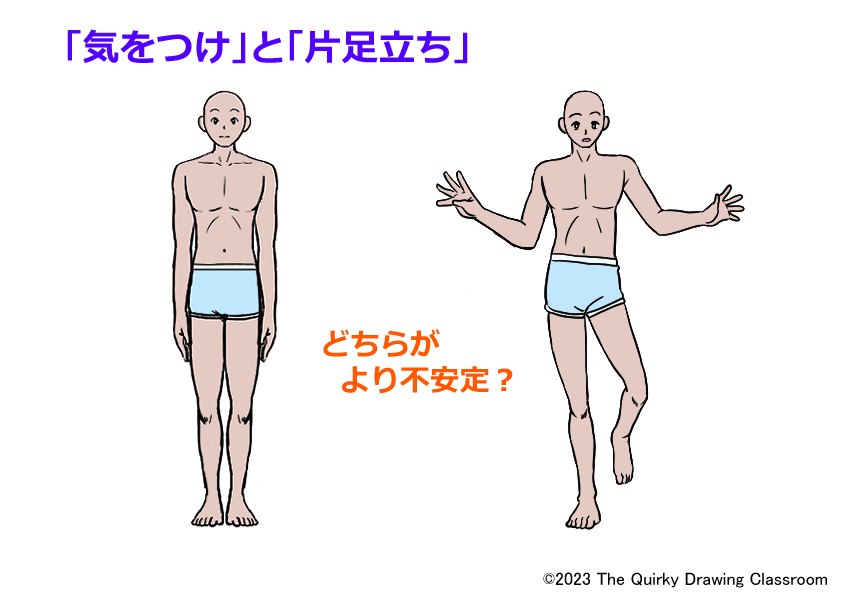

多くの人は片足で立っている状態を「不安定」と感じるのではないでしょうか?

「気をつけ」と「片足重心」の絵をならべてみます。

「片足重心」の方はわかりやすく完全に片足で立っている状態です。

両足をそろえた「気をつけ」は両足重心の中では不安定な姿勢ですが、「片足重心」の状態はそれ以上に不安定であるように感じられるのではないでしょうか?

これは「片足重心」の時に重心を支える支持基底面のせまさが原因です。

では、「片足重心」の時の人間の支持基底面を見てみましょう。

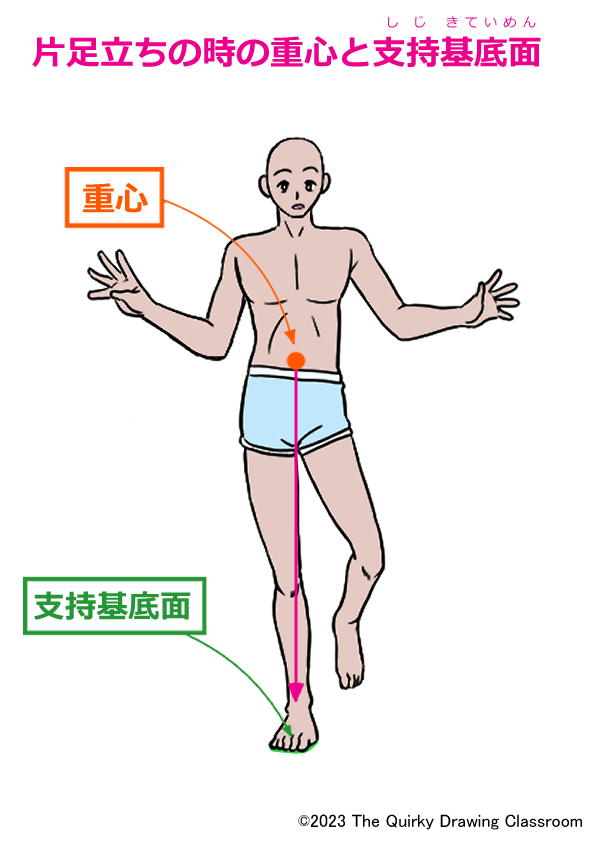

片足に重心をのせて立った場合の支持基底面はこのような感じです。

支持基底面の色を塗っている部分が見えにくいかと思いますが、ちゃんと支持基底面は存在します。

片足重心になると支持基底面は重心がのった側の脚の足の裏の面積だけになります。

これはとてもせまい支持基底面です。

このせまい支持基底面に重心をのせ続けることは大変困難です。

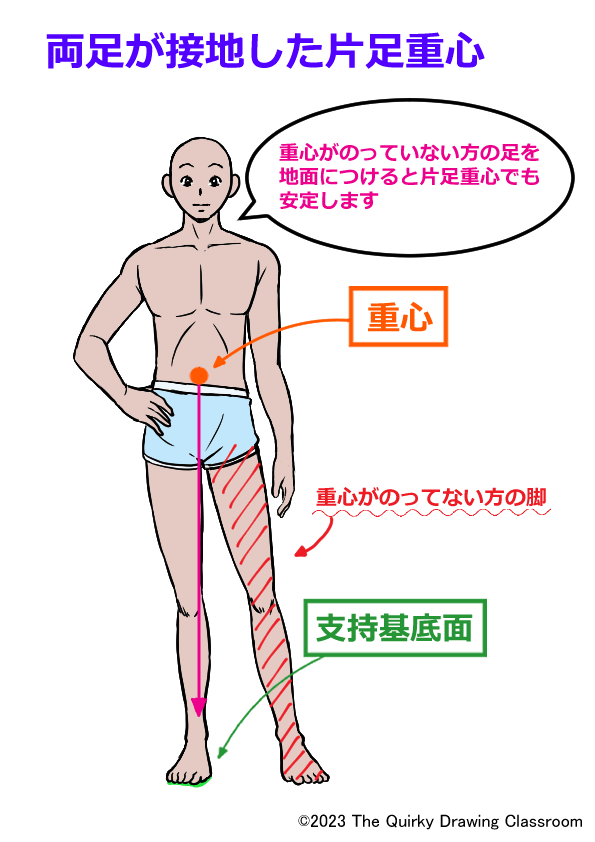

片足で立つ時には重心がのっていない方の足を地面につけておくと、せまい支持基底面の上に重心が留まるサポートをしてくれるので片足重心でも安定します。

重心がのっていない方の足が片足重心で立つ状態をサポートし、体のゆれを防いでくれます。

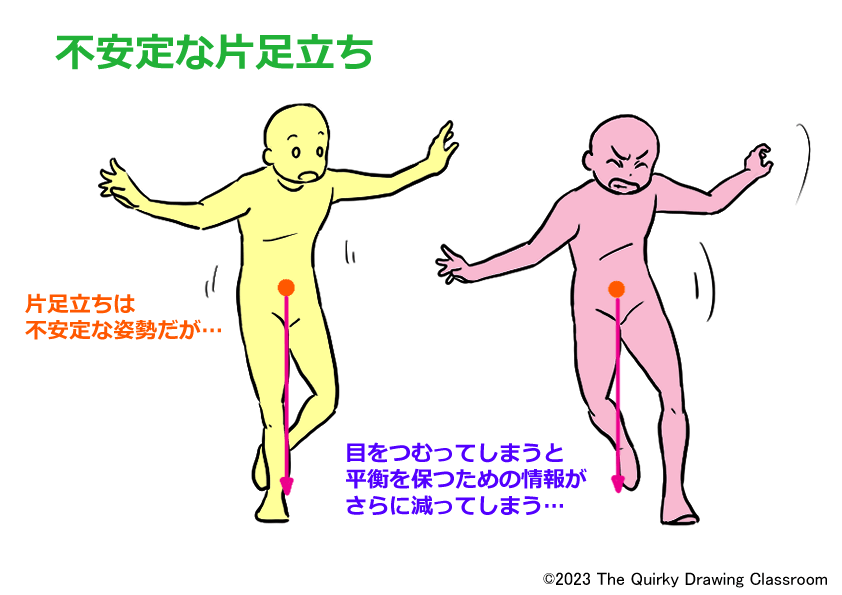

しかし、重心がのっていない足のサポートがなく、完全に片足だけで立つとどうでしょうか?

とたんにフラフラと体がゆれはじめるのではないでしょうか。

人間の優れた姿勢制御システムをもってしても、もう片方の脚のサポートなしで、このせまい支持基底面の上だけに重心を置き続けることはとても難しいことなのです。

みなさんは学校の体育の授業などで片足だけで立ち続けることをしたことはないでしょうか。

この時もフラフラと体がゆれて安定せず、バランスを崩して、もう片方の足を地面につけてしまった(両足重心になって支持基底面を広げた)のではないでしょうか。

特に目を閉じたり、暗闇の中で片足立ちの状態を保つことは難しいことです。

人間の目は視覚で周囲の状態を確認し、人間が平衡を保つ手助けをしてくれます。

目は人間の優れた姿勢制御システムの中の重要なセンサーのひとつですので、目を閉じて、目からの情報がなくなってしまうと、バランスを保つことが難しくなってしまうのです。

「片足重心」の時の人間の支持基底面は重心がのる側の足の裏だけ

箱の片足重心

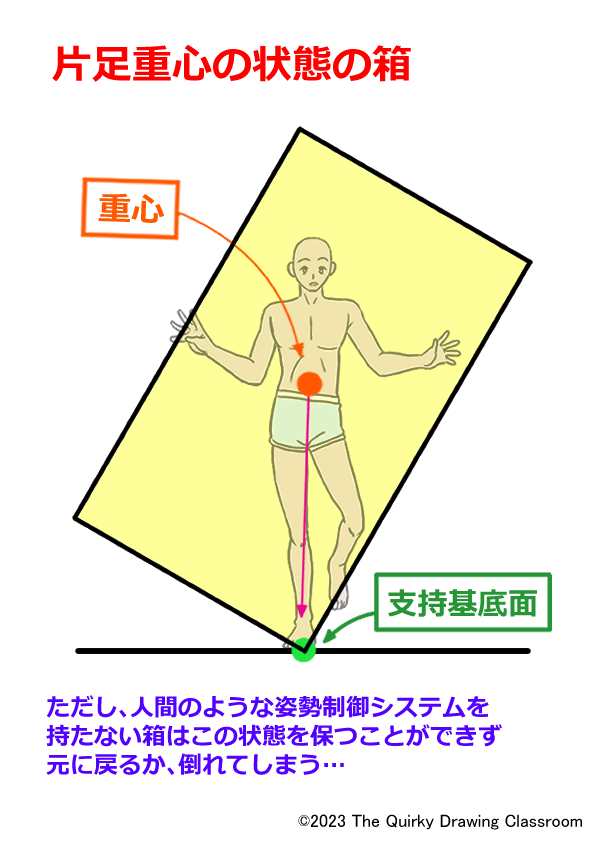

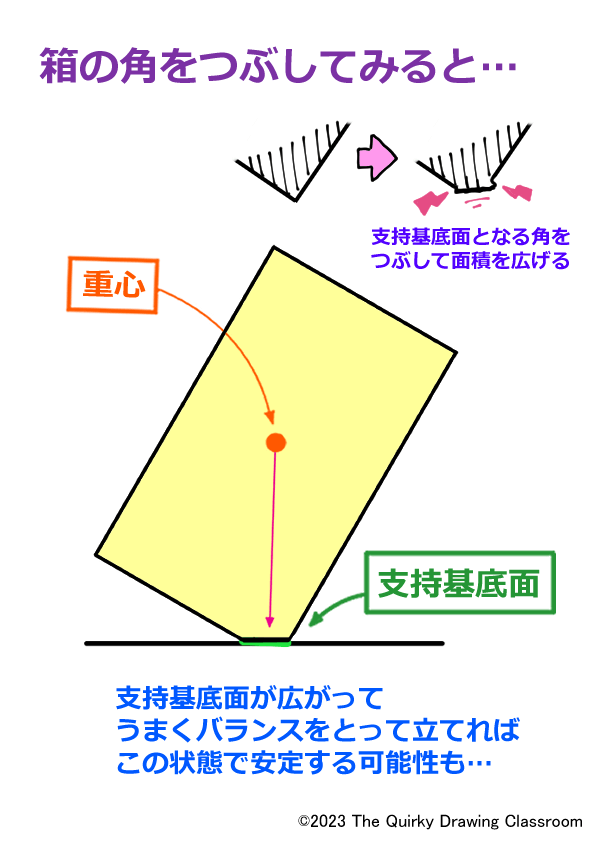

人だけでなく、実は箱にも「片足重心」と言えるような状態の時があります。

それはこのような重心の下に箱の角がありその一点が支持基底面となるような状態です。

この点のような支持基底面に重心がおさまる場合、箱はこの状態で安定するのでしょうが、人のように意思を持たない箱にとってそれはとても難しいことです。

箱は右か左かのどちらかに傾き、元に戻るか、倒れるかのいずれかの状態になります。

しかし、この角の部分を少しつぶして平らな部分を作るとどうでしょうか?

つぶしていない時よりは、安定する可能性が出て来るように感じないでしょうか。

これは角をつぶすことで支持基底面が広がるためにそう感じるのです。

重心を支持基底面内におさめようという意思のない箱などを「片足重心」のような状態で安定させるためには、何らかの方法で支持基底面の方を広げてやる必要があるのです。

このことからも人間の姿勢制御システムの優秀さがよくわかります。

片足重心の人体を描く時の3ポイント

片足重心の時の人の重心と支持基底面の関係はわかったかと思います。

さらに片足に重心をかけた姿勢になる時、人間の体にはいくつかの特徴があらわれます。

これらの特徴をおさえて描くことで片足に重心をかけたポーズがそれっぽくなるので、重心と支持基底面の関係と一緒におぼえておきましょう。

ポイントは3つだけです。

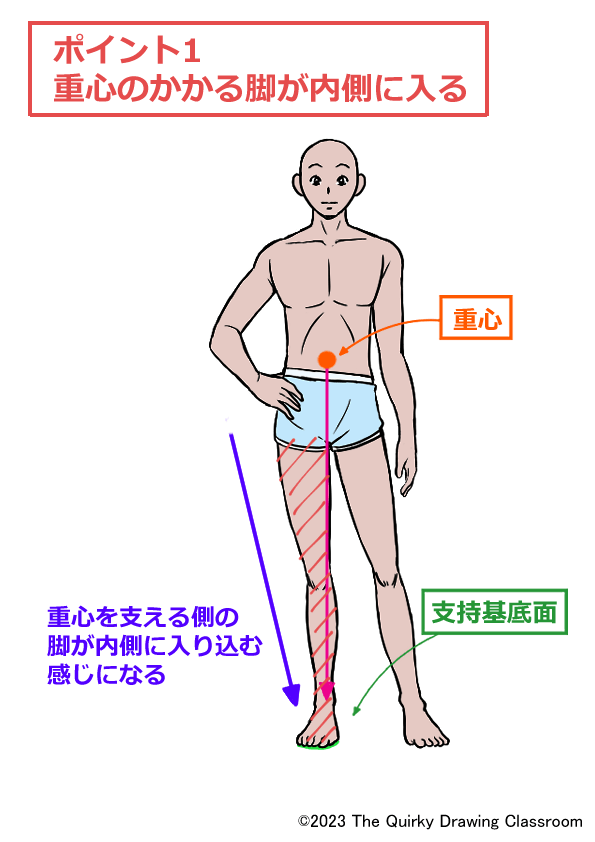

重心のかかる脚が体の内側に入る

まず、重心を支える方の脚が体の内側に入り込む感じになります。

これは体の中心にある重心を片足のせまい支持基底面で支えるためです。

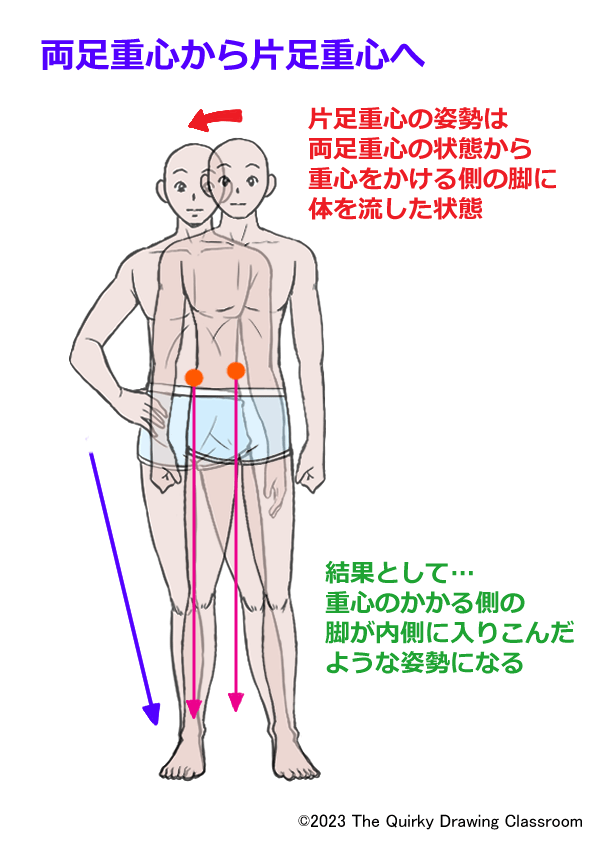

正確に言えば「内側に入り込む」というよりも、両足重心の状態から重心を片足の支持基底面にのせるために体を重心を支える足側に移動させるという方が良いかも知れません。

これは実際に両足重心から片足重心の状態へと姿勢を変えてみると良くわかります。

右脚に重心をのせる時は体が右に、左脚に重心をのせる時は体が左に流れると思います。

まずは片足重心の人間を描く時は重心がのる側の脚が重心を支えるために体の内側(真ん中)へ入り込むような姿勢になるということを知っておきましょう。

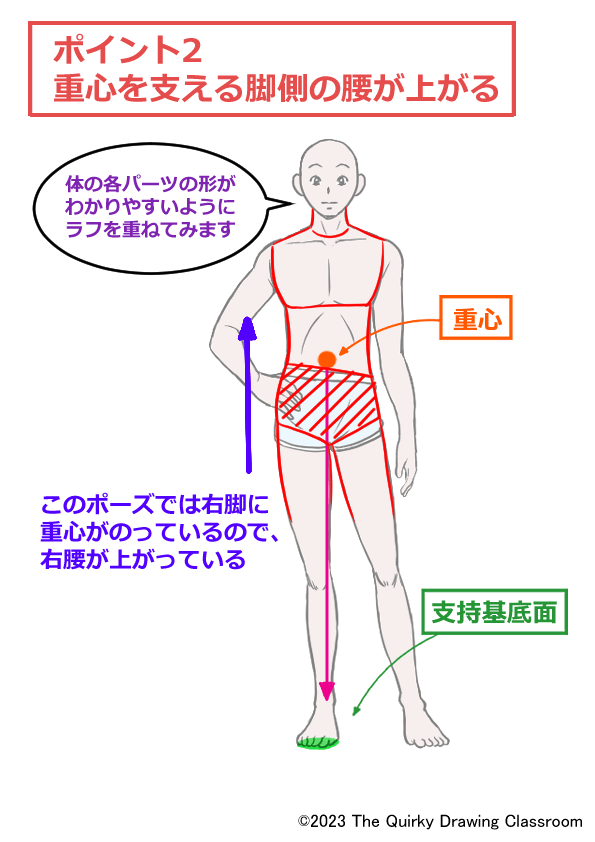

重心をささえる側の腰があがる

さらに重心を支える脚側の腰があがります。

これも片足重心の時にあらわれる目立つ特徴のひとつです。

重心を支えるために重心のかかる側の脚には力が入って腰が持ちあがります。

お尻(腰)の上がり具合でどちらの足に重心をかけて立っているのかがわかるのです。

こちらの写真を見て下さい。

左側の腰があがっているのがわかるでしょうか。

さらに右足は持ち上げる感じになっていて宙に浮いています。

これらのことから、この女性は左脚に重心をかけた片足重心で立っていることがわかります。

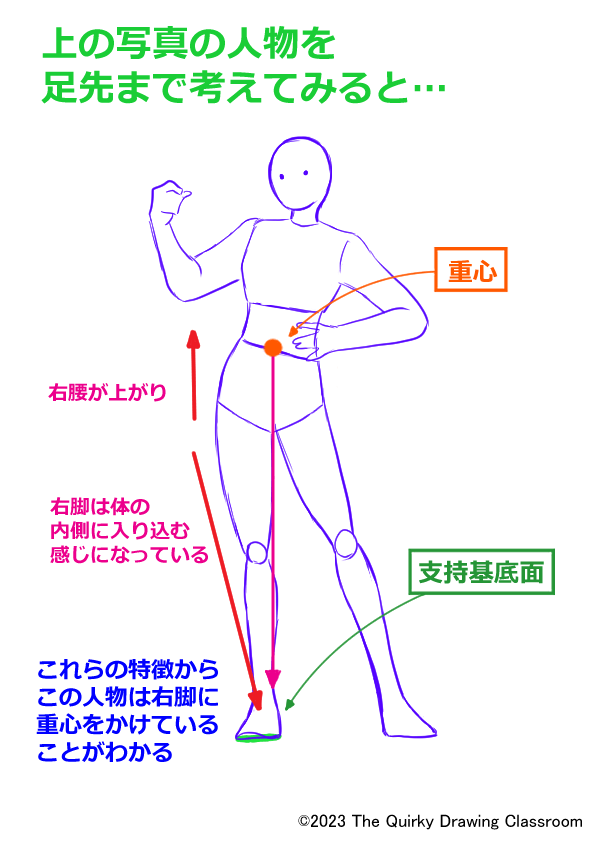

では、こちらの写真はどうでしょうか?

写真ではふとももから上しか写っていませんが、右の腰があがっています。

このことから右足に重心をかけた片足重心で立っていることがわかります。

わかりやすく足先まで描いてみるとこんな感じです。

片足重心ポーズの時にどちらの腰があがるのかは、その人物がどちらの足に重心をかけて立っているのかを知る目安になります。

この重心を支える脚側の腰があがるという特徴もおぼえておくと片足重心ポーズの絵を描く時に役に立つでしょう。

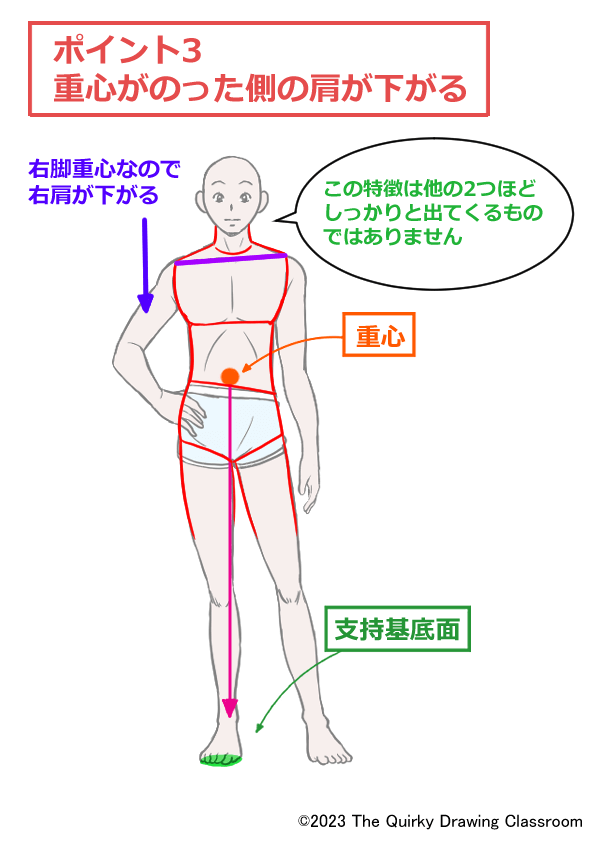

重心がのった側の肩がさがる

最後の特徴は、これまでの2つにくらべると必ずそうなるというものではありませんが、重心をかけた方の肩が下がるというものです。

ポーズによっては下がらないこともあります。

ただ、この特徴をとり入れると片足重心のポーズとして体全体の流れが良くなります。

片足重心のポーズを描いてみて、全体のバランスが悪い時には取り入れてみても良いでしょう。

人間はなぜ不安定な片足重心になるのか?

片足重心はとても不安定

片足重心の時の支持基底面は重心をささえる方の足の裏の面積しかないという話はしました。

これはとても不安定な状態です。倒れてしまうリスクが非常に高まります。

しかし、人間は日常生活の中でこの片足重心の状態になることが多いのです。

では、いったいなぜ人間は不安定な片足重心になるのでしょうか?

片足立ちになるメリット

それは片足重心になることで、とても大きなメリットがあるからです。

そのメリットとは重心がかかっていない方の脚を自由に動かせるようになることです。

「なんだ。そんなことか…」

と思ったかもしれませんが、片方の脚が重心を支える役割から解放されて自由に動かせるようになるということは人間にとって、実はとても重要なことなのです。

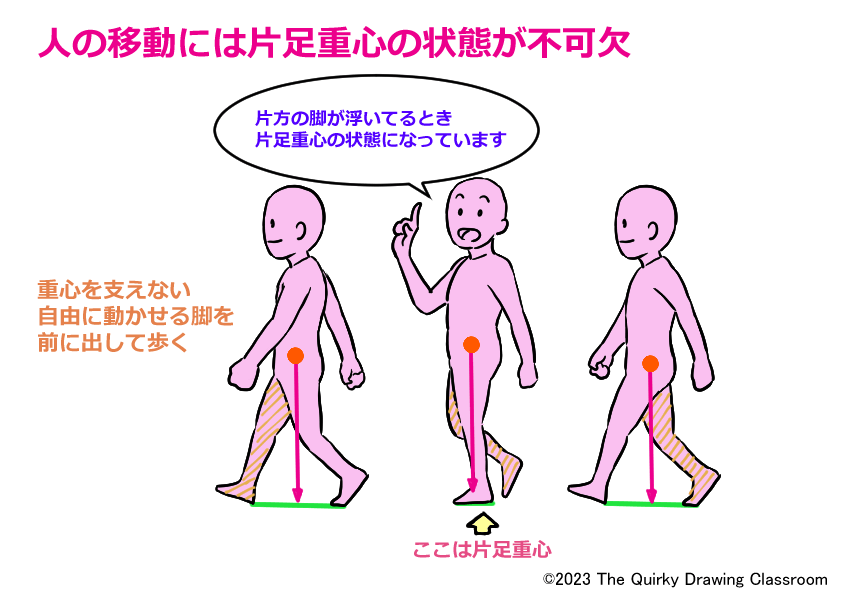

人は片足重心で移動する

どのように重要なのかは、歩く時のことを考えてみて下さい。

歩く時には右脚と左脚を交互に前に出すという運動をくり返していると思いますが、前に出そうと動かす脚が空中に浮いているということに気づくのではないでしょうか?

この空中に浮いている方の脚が「自由に動かせる脚(運び脚)」です。

もう片方の脚は地面について重心をささえる役割を担当しています(軸足)。

歩けるということは、移動できるようになるということです。

これは片足重心という不安定な姿勢になってでも人が手に入れるべき大きなメリットでした。

両足重心は安定はしますが、その場所にずっと立っている…という訳にもいきません。

人は移動することで世界に広がり、文明を生み出し歴史を作り上げて来たのです。

現在の人類の繁栄は片足重心のおかげであると言っても過言ではないでしょう。

要点まとめ

今回の要点をまとめておきます。

片足重心については支持基底面が片足の足の裏だけになる点と、特徴的にあらわれる体のポイント3つをおぼえておきましょう。

片足重心がどういったものかということを理解しておくだけで、歩いたり走ったりという運動をしている状態も含めた片足重心のポーズがとても描きやすくなるでしょう。

人物を描く上で、重心の理解はとても大切です。

まずは基本となる重心と支持基底面の関係をおぼえておいて下さい。

次回は重心についての解説をマンガでまとめてみます。

▼マンガ動画バージョンはこちら▼

▼少しでも勉強になったようでしたらクリックお願いします!

にほんブログ村

コメント/Comment