《初級者~中級者向け》

今回は絵を描く上でとても大事な話です。

キャラを描いてみたんだけど…

なんだか立っているように見えないよのねぇ…何が問題なのかしら

おそらくその原因は「重心」にあります。

重心を知らずに人間(それ以外も)を描くことは、かなり難しいことだと言えるでしょう。

立っている人間をちゃんと立っているように描くには人の重心について知る必要があります。

しかし、実のところ重心の存在やその位置を知っているだけでは不十分なのです。

重心をコントロールし、しっかりと地に足をつけた絵を描くためには、

重心といっしょに「支持基底面」について知る必要があります。

今回はこの重心と支持基底面の基本についてティッシュの箱を使って解説します。

動画バージョンはこちらから▼。 (※音が出ます)

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

今回の内容です。

今回の授業で重心と支持基底面の基礎をおさえておきましょう。

重心と支持基底面の関係を知ることは絵を描く上でとても重要な知識です!

- 難易度 3:★★★☆☆

- 重要度 5:★★★★★

- 画力向上度 5:★★★★★

今回はとても大切な内容になります。

難しいところもあると思いますが、順を追ってわかりやすくなるべく簡単に説明します。

私は知識面において絵を描く力を向上させる重要なポイントが3つほどあると考えているのですが、そのうちのひとつが今回の重心と支持基底面の関係を知るということです。

重心と支持基底面について知れば、あなたの絵を描く力はさらに向上することでしょう。

重心とは何か?

絵を描くために必要な重心についての知識

まず重心について確認しておきましょう。

「重心」という言葉は聞いたことがあるという人も多いと思います。

しかし、重心が何かを具体的に説明できる人は少ないのではないでしょうか?

実は…私もそうです(笑)。

Wikipediaで重心の意味を確認してみましょう。

重心(じゅうしん、center of gravity[1])は、力学において、空間的広がりをもって質量が分布するような系において、その質量に対して他の物体から働く万有引力(重力)の合力の作用点であると定義される点のことである。

出典:重心 「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」

…だそうです。わかるようなわからないような説明です。

もし重心について本格的に学ぼうと思うのであれば物理や医学の関連書籍を読む必要があるでしょう。

私は重心について知りたくて医学系の出版社が出している運動学や理学療法に関する本にも目を通してみたこともあるのですが、結論としては…

「マンガやアニメの絵を描く程度なら重心についての知識は専門的なものでなくても良い」

というところに行きつきました。

重心については、知識として「重心」というものがあるということ、そして人を描く時にその重心がだいたいどこにあるかということを知っておけばとりあえずは十分でしょう。

特に後者の人体の重心位置は人間を描く上では大切な知識になります。

重心を意識しないで人体を描くと…

重心の存在を全く考えないで人間を描くとどうなるでしょうか?

私は大学や専門学校の授業で「片足重心で立つ人間」を課題として学生に描いてもらうことがあるのですが、これを重心を考えずになんとなくの知識で描くと、どのように立っているのかよくわからない人間になってしまいます。

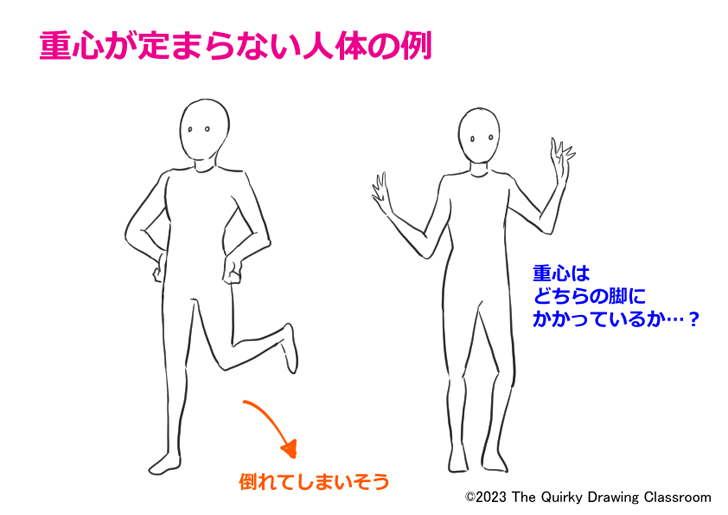

よくある失敗例を描いてみるとこんな感じです。

なんだかフワッとしていて、右足で立っているのか、左足で立っているのかよくわからなかったり、あるいはそのまま倒れてしまいそうな感じの絵になっています。

みなさんの描く人間はこんな感じになってはいないでしょうか?

この失敗は重心について十分な知識がないためにおこった問題です。そのため、重心について知りさえすれば解決できる問題だということもできます。

しかし、実は重心について知るだけではこの問題は解決できないのです。

問題解決のカギをにぎっているのは重心ではなくむしろ支持基底面の方なのです。

重心を知っているだけでは不十分?

重心についての私の悩み

私は絵を描きはじめたばかりの頃、人を描く時の重心がよくわからなくて悩んでいました。

もちろん重心がどういうものかは絵を描くための参考書などを勉強して知ってはいました。

ただ、自分で絵に対して重心についての知識をどう活かして、そのことによって自分の絵の表現をどのように改善すれば良いのかがわからなかったのです。

そのころは、まだ今のようにインターネットも発達しておらず、美術関係の書籍や人体の描き方について説明した本を読んでみても、重心については載っているものの、そこで説明されている内容だけではどうにも安定した人間のポーズを描けないと感じていました。

書籍では人間の体における重心の位置や重心をかけた体がどうなるかといったことについて説明されているのですが、その通りに人間を描いていてもどうも納得がいきません。

人の重心をコントロールする上で重要な何かが足りないと…ずっとモヤモヤした気分でした。

支持基底面との出会い

しかし、ある日その悩みは突然解消されました。

それは重心をささえる「支持基底面」というものがあるのだと知った時です。

それは本当に偶然でした。ある日、仕事を終えて帰って来てなんとなくテレビを見ていた時でした。

教養系の深夜番組でしたが、体操選手の重心について説明している番組で、そこでたまたま支持基底面についても解説されていたのです。

この番組で支持基底面について知ったとたんに重心を扱うことに関する私のモヤモヤした悩みはウソのように解消してしまったのです。

重心と支持基底面は大切なパートナー

では、私の長年の悩みを解決した「支持基底面」について説明しましょう。

言葉だけでは説明しにくいので、ここではわかりやすいように図や写真を使って解説します。

なぜモノが倒れるとわかるのか?

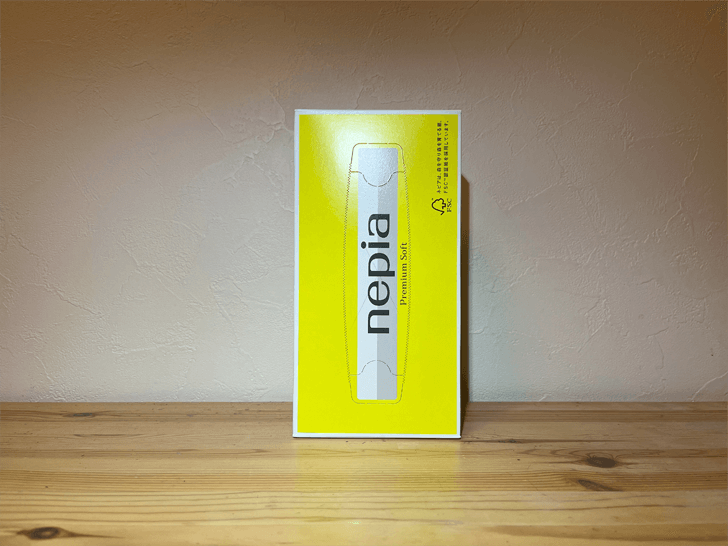

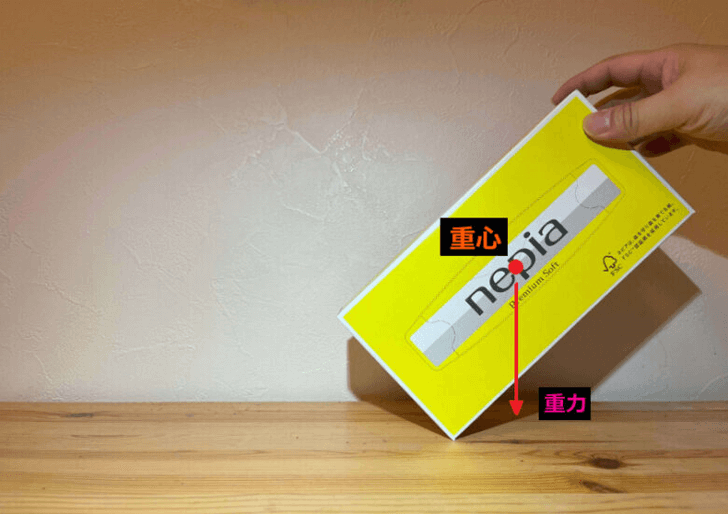

ここにティッシュの箱があります。

この状態だと問題なく立っています。

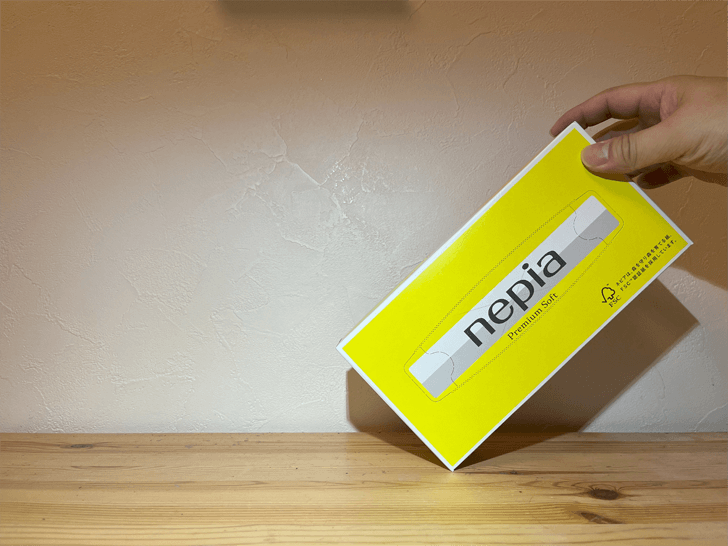

しかし、ここまで傾けるとどうでしょうか?

みなさんが今まで生きてきた経験から「このまま手をはなしたらこの箱は倒れる」と感じたのではないでしょうか。

その通りです。手をはなすとティッシュの箱は倒れます。

実はここに重心と支持基底面の重要な関係があるのです。

人は重心や支持基底面について知らなくても、無意識にその存在を感じて生活しているのです。

ティッシュ箱の重心位置

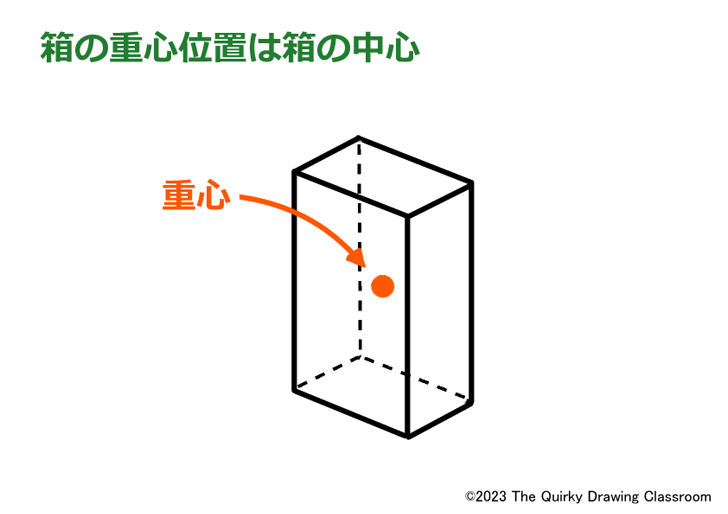

ティッシュ箱の重心位置を確認しておきましょう。

箱や球といった物体の場合、重心は物体の中心に位置します。

ティッシュ箱は中のティッシュの密度が一定でないので、正確には重心位置は少し変わると思いますが、これを考えはじめるとややこしくなるので、箱の形や中の密度は一定と仮定します。

形と中の密度が一定と考えたティッシュ箱の重心位置はここです。

もちろん箱の表面についているわけではありません。

立体的な図で説明すると、このあたりです。箱のちょうど中心になります。

支持基底面が重心を支える

箱の重心位置を確認できたところで、もう一度ティッシュ箱の写真を見てみます。

こちらの写真の箱はある一面を底にして直立しています。重心位置はここです。

矢印は重心を引っぱる重力をあらわします。

そして、もう一方の「倒れそう」と感じた箱の写真です。重心位置は変わらず箱の中央です。

大きな違いは何でしょうか?

安定して立っている方にはあるものが、倒れそうな方にはありません。

そうです。箱の底です。

箱の場合、この底の部分が「支持基底面」となります。

支持基底面とは重心をささえることができる面積のことです。

箱の場合だと下になった底の面すべてが支持基底面となります。

モノが立つ理屈は、この重心と支持基底面の関係を理解している必要があります。

箱などの物体は重心が支持基底面の範囲内に位置している時に立つことができます。

この重心と支持基底面の関係はモノが立つ基本中の基本です。

もちろん人間だってそうです。

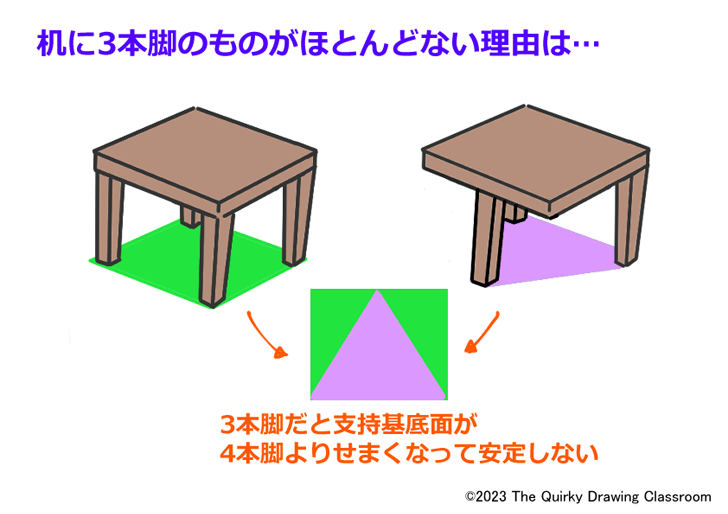

机やイスなどに3本脚のものがほとんどなく、4本脚のものが多い理由も4本脚の方が支持基底面が広くなって安定するからなのです。

人間でも2本脚(脚で立っている状態)より3本脚(つえをついた状態)、3本脚より4本脚(よつんばいの状態)の方が支持基底面が広くなって転びにくくなるのはわかると思います。

重心位置に大きな変化がなければ、支持基底面は広ければ広いほど物体は安定して立つことができると言えます。

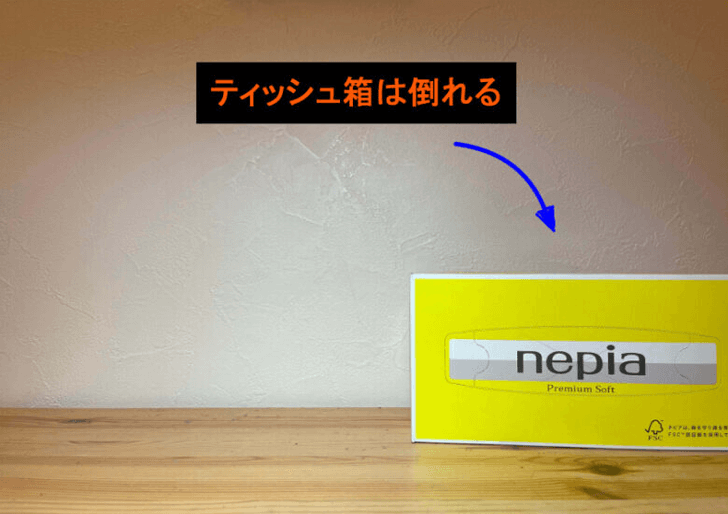

なぜモノは倒れるのか?

モノが倒れる理屈も考えてみましょう。

倒れそうな箱の写真をみると重心の下に支持基底面がありません。

この場合、手をはなすとそのまま重心の傾いた右方向に倒れてしまいます。

なぜなら最初に支持基底面であった箱の底部分が、重心が支持基底面の外に出てしまったことによって重心をささえる支持基底面として機能しなくなったからです。

わかりやすい話です。

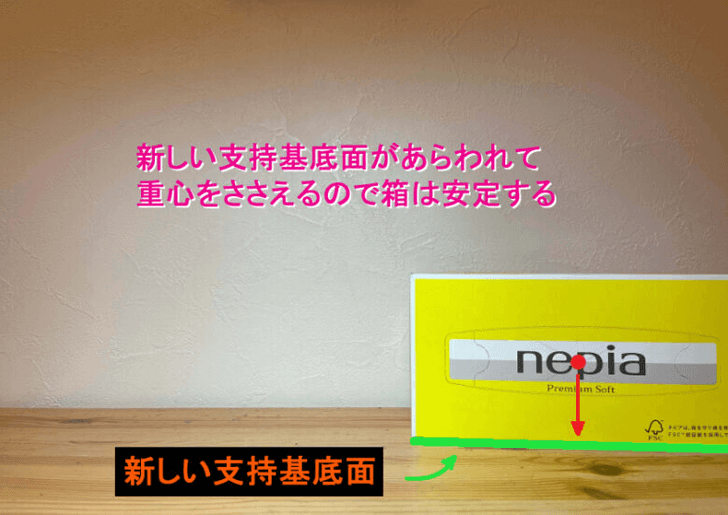

ただ、倒れた先で箱の別の面が新しい支持基底面になります。

それがここです。

倒れた先のこの面が新しい支持基底面になります。

倒れた衝撃などで重心がこの新しい支持基底面からもはみ出てしまうようなことがなければ、箱はこの横倒しになった状態で安定することになります。

箱が倒れてもゴロゴロと転がるようなことにならないのは、倒れた先で新たな支持基底面が生まれて、その新しい支持基底面が重心をささえるようになるからです。

要点まとめ

今回の要点まとめです。

重心や支持基底面と聞くと難しそうですが、理屈は意外と単純です。

支持基底面の上に重心がある時は立つことができるが、重心が支持基底面から外れると倒れる。

とりあえずは、この単純なルールをおぼえておけばOKです。

▼今回の内容をまとめた動画バージョンもあります▼

次回からは人間の重心と支持基底面について説明します。

人間も基本的なルールは箱と同じです。

箱と違うところは人間は自らの意思で動くことができるというところでしょうか。

では、次回もお楽しみに。

重心講座マンガ版はこちら▼

▼少しでも勉強になったようでしたらクリックお願いします!

にほんブログ村

コメント/Comment