《初級者~中級者向け》

今回は足首から下の「足」の描き方についてです。

▼前回の目の描き方についてはこちらから▼

足首から下の、いわゆる「足」の部分はあまり描くことがないと思います。

なおかつ描く機会が少ないので、なかなか描き慣れることができません。

さらにこの描き慣れない「足」は手のように肌が露出しているわけではなく、多くの場合は靴や靴下といった付属物も一緒に描くので「足」自体を描くことはますます少なくなります。

しかし、人の全身を描いたり、走っている人の足元を描くなどという時には必ず描かなければならないのが、この「足」です。

描く機会も少なく、特に描いていて楽しいパーツでもない「足」は描くことを避けがちになってしまいますが、絵を描くのであれば何でも描けるようになっておいた方が良いです。

今回は「足」と、付属物の「靴」を簡単に描く方法について解説します。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

それでは、今回の内容です。

足は手と似た骨格構造を持っていますが、手のような複雑な動きはしません。

なので、手のように骨の一本一本をおぼえる必要はありません。

足を描く時に重要なのはラフで足の形をとらえることができるようになることです。

おおまかな形をラフでとらえるためのポイントを知れば足は描けるようになります。

その点では、足は手と比べると何倍も描きやすいと言えます。

- 難易度 2:★★☆☆☆

- 重要度 3:★★★☆☆

- 画力向上度 3:★★★☆☆

足は描き慣れないので難しく思えてしまいますが、形のとらえ方をおぼえれば簡単です。

形のとらえ方をおぼえて、色々な角度から足を描けるようになっておきましょう。

足の形さえ描ければ靴は簡単に履かせることができるでしょう。

足の骨の構造

足は手のようにしっかりと骨格構造を知る必要はなにのですが、それでも中の骨がどうなっているかを知ることは足を描く時の大きな手助けになるでしょう。

簡単に足の骨と関節を見ておきましょう。

足の骨は手と似ている

足の骨の構造は手の骨と似ています。

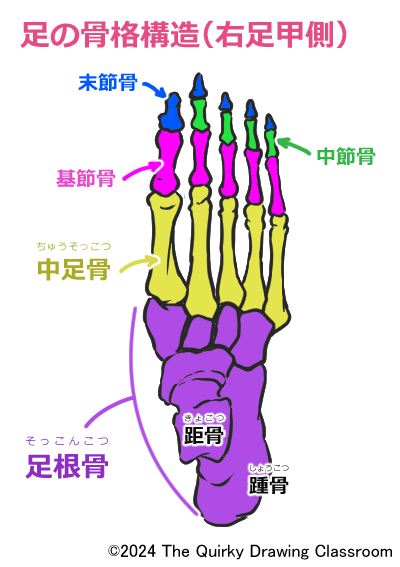

足の甲側から見た足の骨です。

手と同じように足首からつながる部分に足根骨という骨の集まりがあり、その先に足の甲部分にあたる中足骨、足の指として表れてくる基節骨、中節骨(人差し指から小指まで)、末節骨と続いていく形はほぼ手の骨格構造と同じとなっています。

指の中節骨が親指だけないところも手と同じです。

足根骨は7つの骨の集まりですが、ここには特徴的に大きな骨が2つあります。

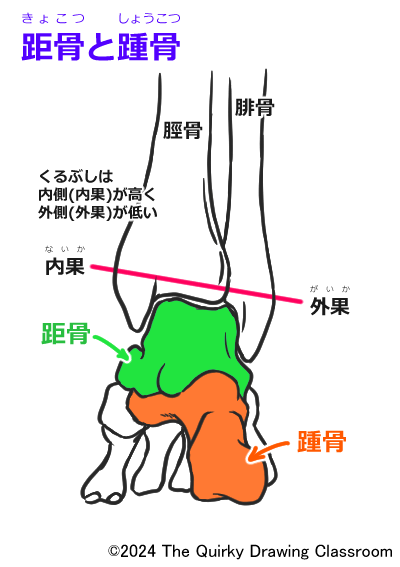

距骨と踵骨です。

距骨は足首の関節部分の骨、踵骨は名前の通り踵の骨です。

ちなみにですが、足首部分の「くるぶし」をつくる骨は脛骨と腓骨という下腿の骨になります。

くるぶしは内側の内果(脛骨)が高く、外側の外果(腓骨)が低くなります。

ここでは足の骨の構造は手と似ているという程度におぼえておけば大丈夫です。

▼手の骨の構造についてはこちら▼

足の関節

足でよく動く関節も確認しておきましょう。

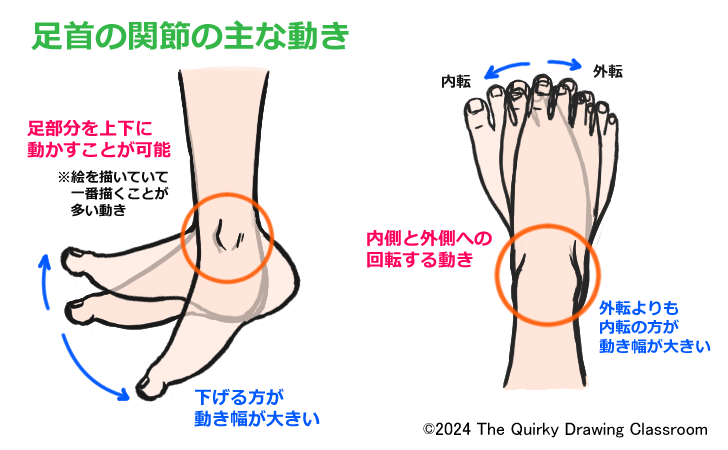

足の部分で一番よく動くのは足と脚をつなぐ足首です。

足首を軸にして、つま先を上げ下げする感じで足を上下に動かせますし、手を振るように左右にも動かすことができます。

そして、足首はわずかですが内側と外側にねじるように動かすこともできます。

さらには足首部分をグルグルと回転させることまで可能です。

足首部分は複数の関節が組み合わさって、かなり複雑に動きます。

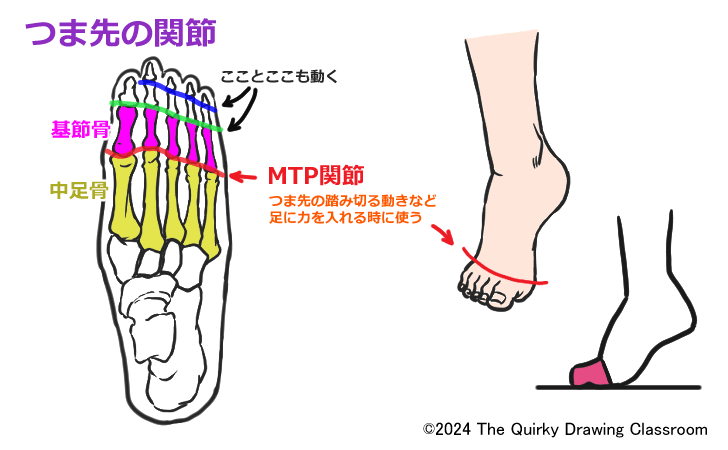

足首以外によく動くのはつま先の部分です。

この部分も足首と同じように複数の関節が動くのですが、より大切なのはMTP関節と呼ばれる中足骨と基節骨がつながる部分の関節になります。

この関節はつま先に力を入れる時に機能します。

床に座ったり立ったりする時、歩いたり走ったりする時に稼働する関節です。

マンガやアニメではアクションシーンなどを描く時に、この関節が曲がって力が入った様子を描くことになります。

その他、つま先部分はMTP関節を含めた関節が手のように動いて、器用な人なら足の指を使って物をつかむことができる人もいたりします。

足のラフを描く方法

骨と関節を確認した上でラフの描き方を解説していきます。

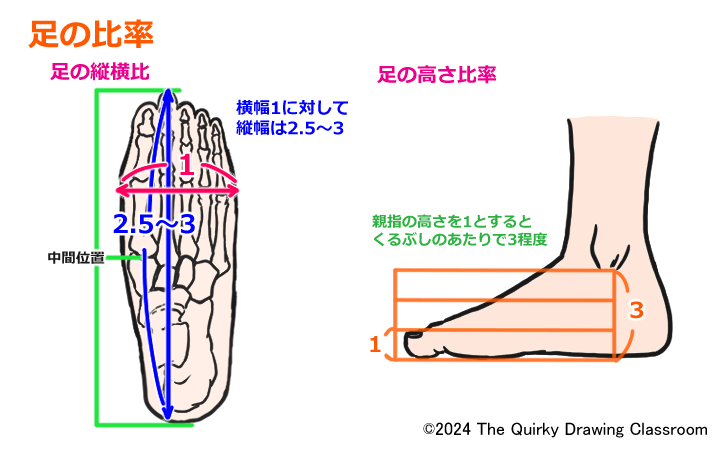

足の比率

最初に足の比率を見ておきます。

手ほど明確な比率があるわけではないですが、いくつか目安となるものはあります。

まず、足の縦横の比率ですが、これは横幅(親指の基節骨のつけ根から小指の基節骨のつけ根)を1とすると縦幅(人差し指の先端から踵)は2.5~3程度です。

足の横幅の長さは甲高の人なら短く、幅広の人なら長くなり、人によってかなり変わります。

そして、足の高さですが、親指部分を1とすると足裏からくるぶしまでの高さは3くらいです。

これらの比率を目安としておぼえておくと形を足の形をとりやすいでしょう。

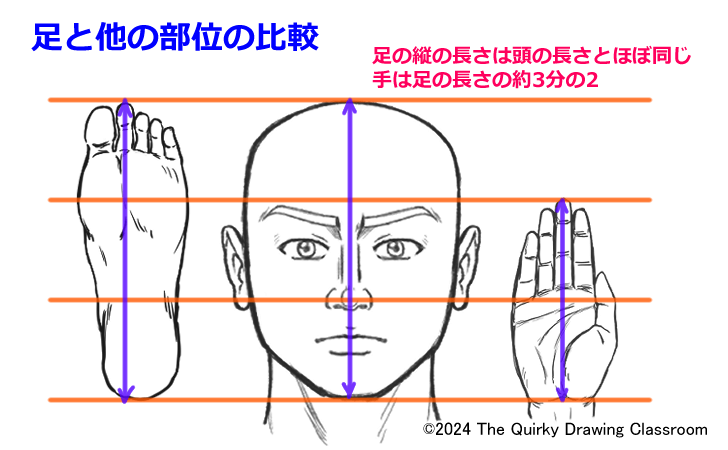

体の他の部位との比率は、足の縦幅の長さと頭の長さがほぼ同じになります。

手との比率では縦の長さは足の方が手の1.5倍程度になりますが、横幅はほぼ同じです。

これもおぼえておくと体全体を描く時のバランスをとる時に役立ちます。

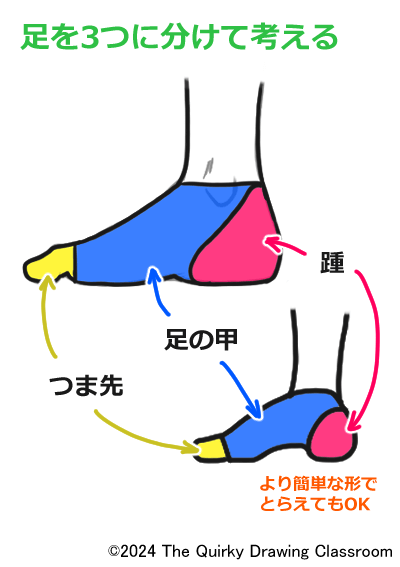

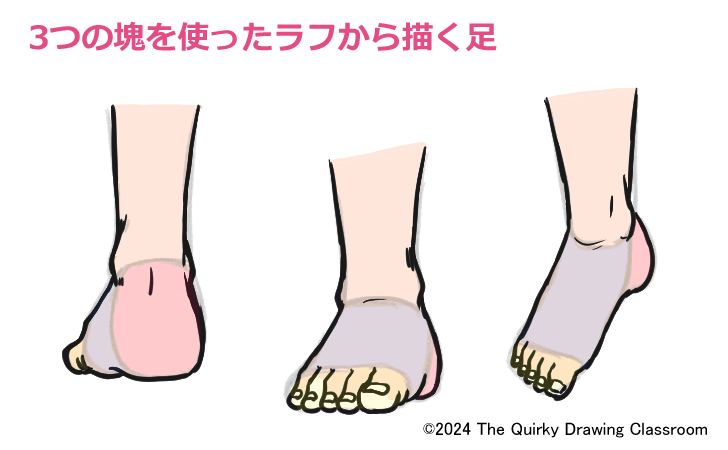

足は3つのパーツに分けて考える

では足のラフを描いてゆきます。

まず、足は踵部分、甲の部分、つま先部分の3つのパーツに分けて形を考えるとよいでしょう。

これをそれぞれ塊としてとらえることで足を立体的に描きやすくなり、なおかつ動きをつけやすくなるでしょう。

足はほとんどの場合、靴か靴下を履いていることになると思いますので、ラフの時点で指の一本一本を細かく描いていく必要はありません。

さらには、手の指ように複雑に動くこともないので、とりあえず「つま先」としてひとかたまりで考えておいて、指を描く必要が出てきたら参考書か何かを見ながら描いていけばOKです。

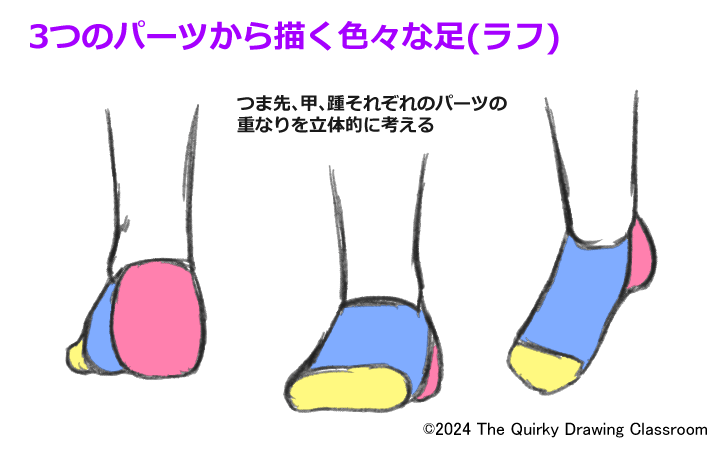

ラフから描く色々な足

実際に足のラフを描く時は3つの塊の重なりを考えて描いていきます。

3つの塊で考えることで色々な方向から見た足の形状もとらえやすくなります。

これは動きのある足でも同じです。

動くところ(関節)を考えながら、3つのパーツを描いていきます。

あとはたくさんラフを描いて描き慣れていきましょう。

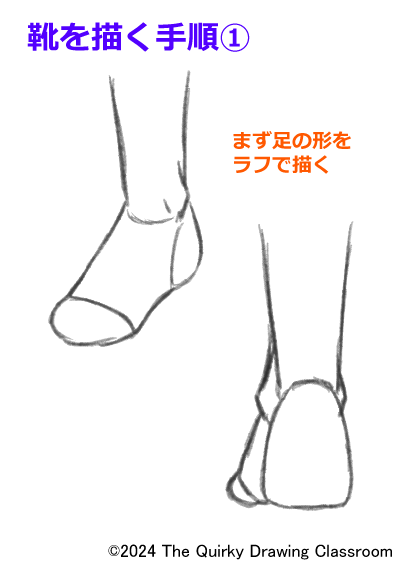

簡単な靴の描き方

足の形がラフで描ければ、靴を履かせるのは簡単です。

重要なことは、足を描く時にいきなり靴から描きはじめるのではなく、足のラフを描いた上で靴を描いていくという順番です。

まず最初に靴を履く足をラフで描きます。細部を描く必要ありません。

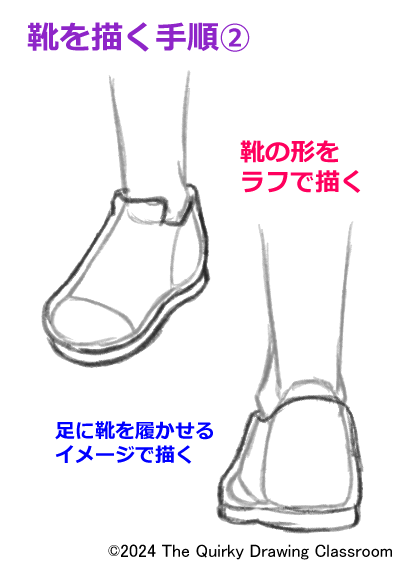

足が描けたら、それを覆うような感じで靴のラフを描きます。

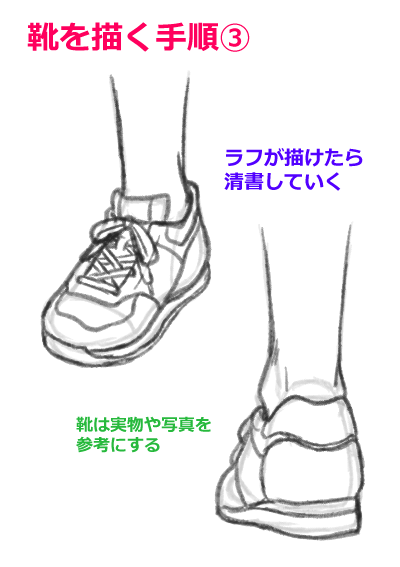

ラフで靴の形が描けたら細部のデザインも描いていきます。

靴のデザインはネットなどで調べて参考にすると良いでしょう。

角度が変わったり、動きがついたとしても描き進める手順は同じです。

靴を履いている足は、必ず足のラフを描いてから描くようにしましょう。

要点まとめ

では、要点まとめです。

足は手のように細かく動かないので、その形をおおまかにとらえることができるようになれば比較的簡単に描けるようになるでしょう。

足が描きにくいというのは、その形を良く知らず、描き慣れていないことが大きな原因です。

今回の3つの塊を意識して、たくさんラフを描いてみると良いでしょう。

次回は絵の練習としての「模写」について考えてみます。

マンガやアニメのキャラクターの模写は絵の練習として効果的かどうかというのは、学生からもよくされる質問です。

模写の効果について、私なりに説明してみようと思います。

それでは、また次回。

【広告】

▼足や靴の描き方が詳しく学べる初心者におすすめの参考書

【広告】デジタルで絵を描くなら液晶タブレットがおすすめ!

コメント/Comment