《初心者~初級者向け》

前回までアイレベルの基本的な知識について説明してきました。

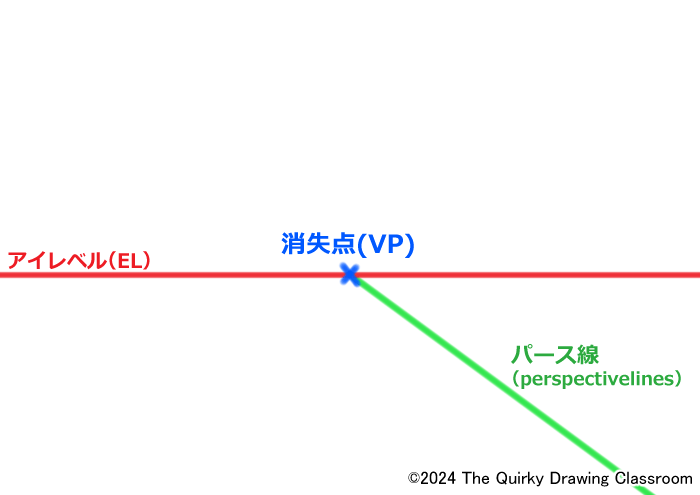

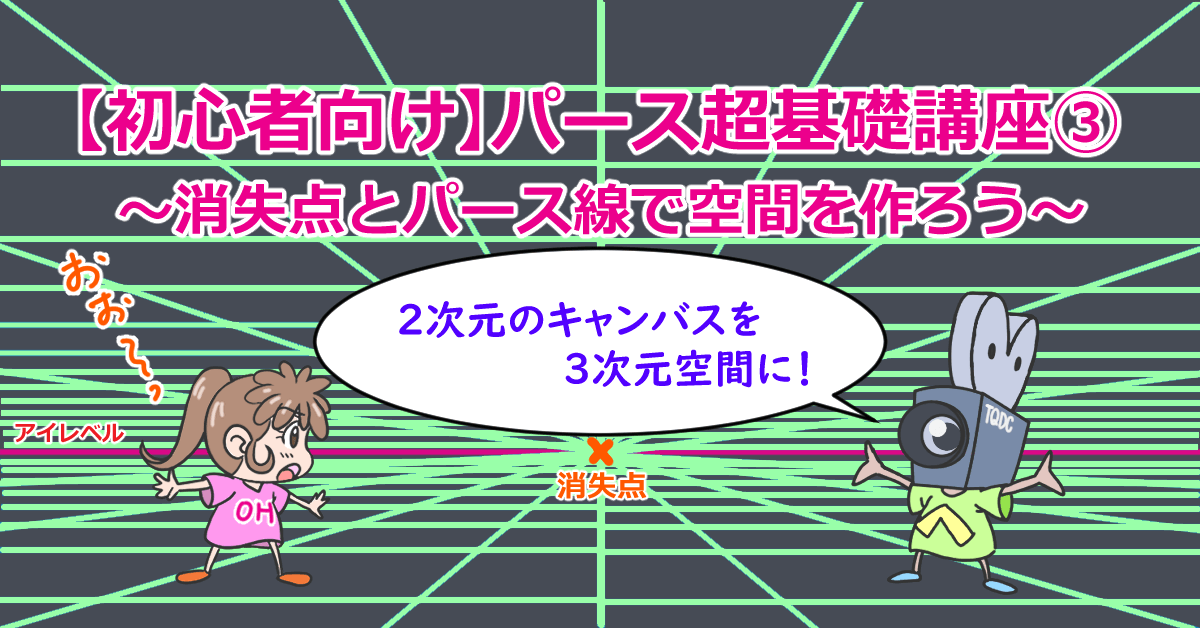

今回からは、アイレベルに「消失点」と「パース線」を加えて2次元的な紙の上に擬似的な3次元空間を作る方法について説明していきます。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

では、今回の内容です。

遠近法(パースペクティブ)を使って絵を描く時にアイレベルの次に大切になってくるのが「消失点」と「パース線」です。

今回は「消失点」と「パース線」の基本について説明します。

- 難易度 2:★★☆☆☆

- 重要度 3:★★★☆☆

- 画力向上度 3:★★★☆☆

前回まで説明してきたアイレベルは絵を描くために、とても大切な知識ですが、それだけでは立体的な空間表現はできません。

遠近法(パースペクティブ)を使って3次元的な空間を描くためには「消失点」と「パース線」についての知識もあわせて知っておく必要があります。

ぜひここで「消失点」と「パース線」の要点を学んでおきましょう。

消失点とは何か?

これまでアイレベルについて学んできました。

しかし、紙にアイレベルを描いただけでは真っ白な紙に線が1本描かれているだけです。

他の人がこの絵を見ても、ここに空間を見ることはないでしょう。

この線1本だけの状態から空間を作り出すのに必要なのが「消失点」と「パース線」です。

消失点とは空間が消えてゆくポイント

まずは「消失点」から説明します。

遠近法(パースペクティブ)における「消失点」とは読んで字のごとく空間が消えてゆく点です。

英語の Vanishing Point (バニシングポイント)の頭文字をとって「V.P」と書かれることもあります。

Vanishing とは「消える、消滅する」という意味ですので、英語の Vanishing Point の意味でも、まさに空間が消滅してゆく点 (Point) ということになります。

今はあまり難しく考えず、消失点とは描く絵の空間が消えてゆく(集まってゆく)点であるとおぼえておけばOKです。

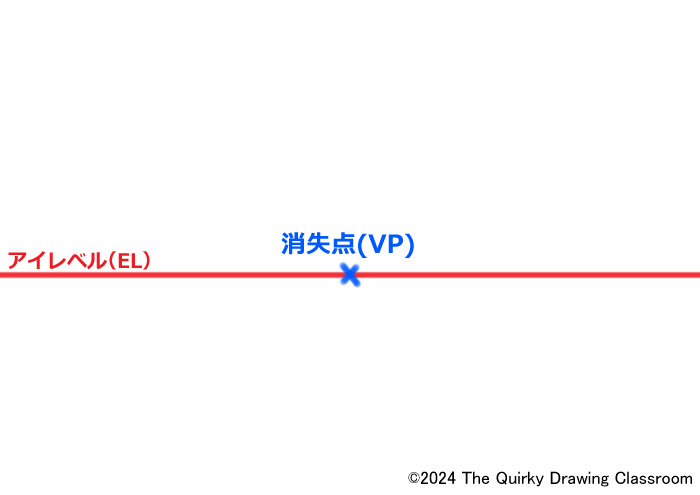

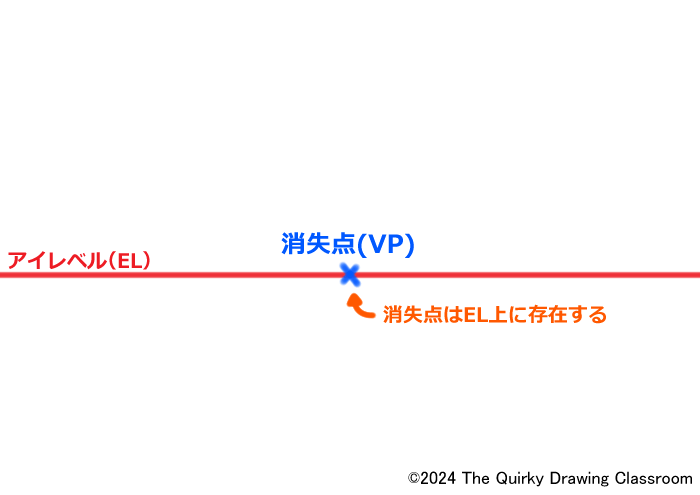

消失点は基本的にアイレベル上に存在する

消失点とは空間が消えてゆく点なのですが、この消失点を決める時に忘れてはならないポイントがあります。

それは特殊な場合をのぞいて「消失点はアイレベル上に存在する」ということです。

3点透視図法という描き方で高さを表現する場合や坂道を描く時の擬似消失点など、アイレベル上に消失点が存在しないこともあるのですが、消失点とアイレベルの基礎をちゃんと知っておけば、特殊な例についても理解することが容易になるでしょう。

なので、今は平らな地面に空間を作るだけなら「消失点はアイレベル上に存在する」とおぼえておけば大丈夫です。

※これら特殊な例については中級以上の知識になるので、また別の機会に説明します。

パース線を描いて空間を表現する

さて、消失点がだいたいどういったものかということと、消失点がアイレベル上に存在するということがわかりました。

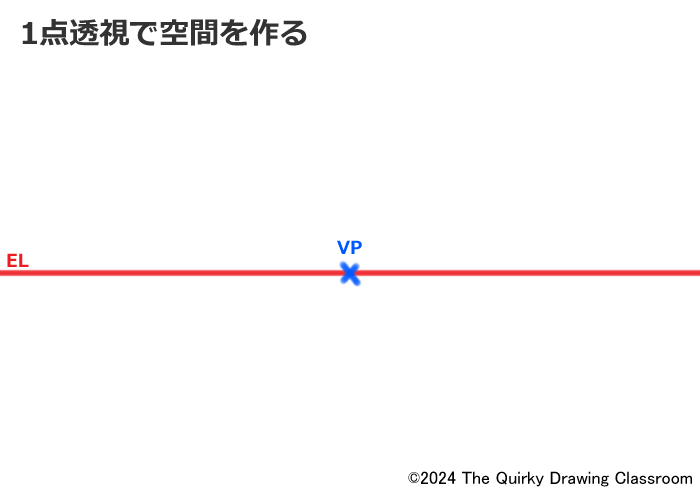

いったんアイレベルを描いて、消失点を置いてみましょう。

こんな感じになりました。

しかし、これだけでは最初の絵に点がひとつ増えただけで、まだ空間の表現にはなっていません。

ここでさらに大切な役割を果たすのが「パース線(perspectivelines)」と言われるものです。

パース線を描く

まず紙のはしから消失点に向けて線を1本描いてみましょう。

どこからでもOKです。

この線がパース線です。

パース線は紙のどこから描いてもよいですが、必ず消失点に向かっていきます。

遠近法(パースペクティブ)の中で線遠近法(透視図法)といわれる絵の描き方では、このパース線を使って空間を表現していくことになります。

パース線とは消失点に向けて消えていく空間を表現するための線です。

遠近法(パースペクティブ)では、このパース線を何本も組み合わせて空間を表現します。

アイレベル、消失点、パース線、この3つが遠近法(パースペクティブ)における3点セットです。

これでようやく遠近法(パースペクティブ)を使って絵を描く準備がととのいました。

パース線で道を描いてみよう

まずは簡単なところから。

パース線を使って、地平線の向こうまで続く道路を描いてみましょう。

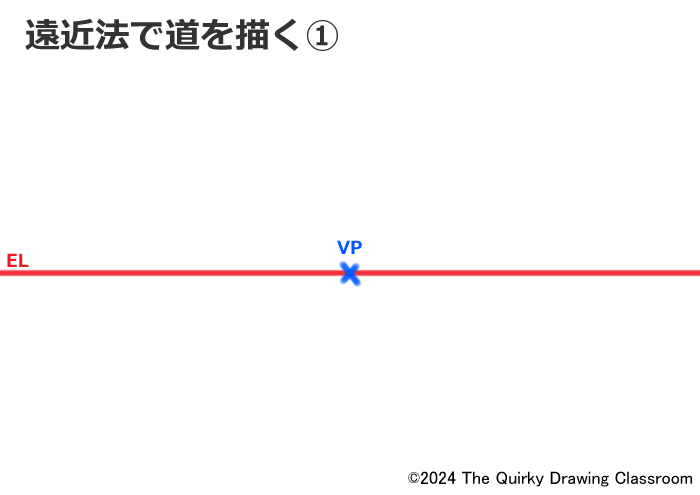

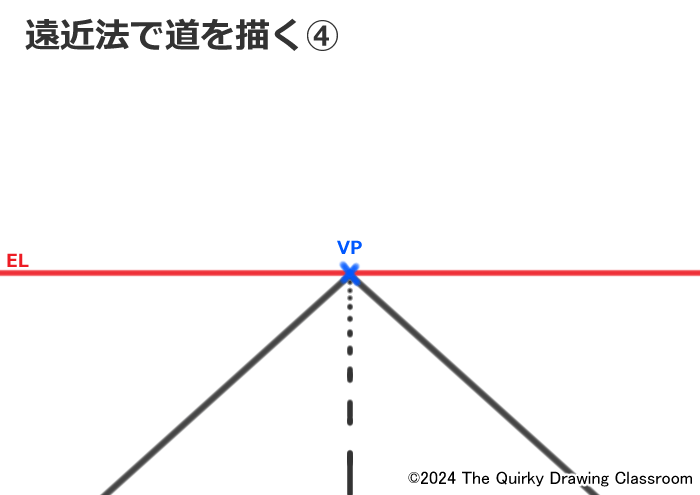

キャンバスの中央くらいにアイレベルを引き、消失点を描いてみて下さい。

消失点にはわかりやすく「VP」と書いておきます。

こんな感じに描けたでしょうか。

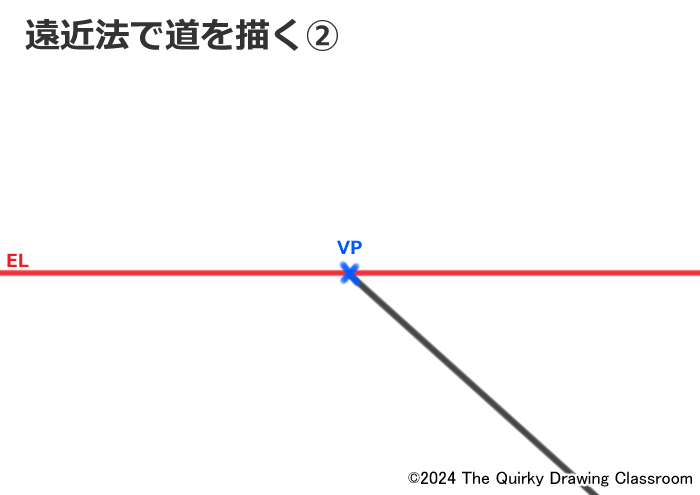

では、この消失点に向けて消えてゆく道を描き加えていきましょう。

まずはパース線を1本描いてみます。こんな感じです。

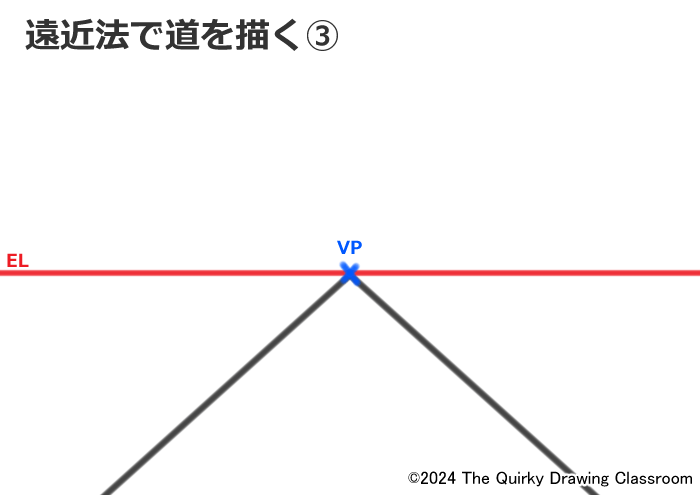

そして、なるべく左右対称になるように意識して、反対側に線をもう1本描きます。

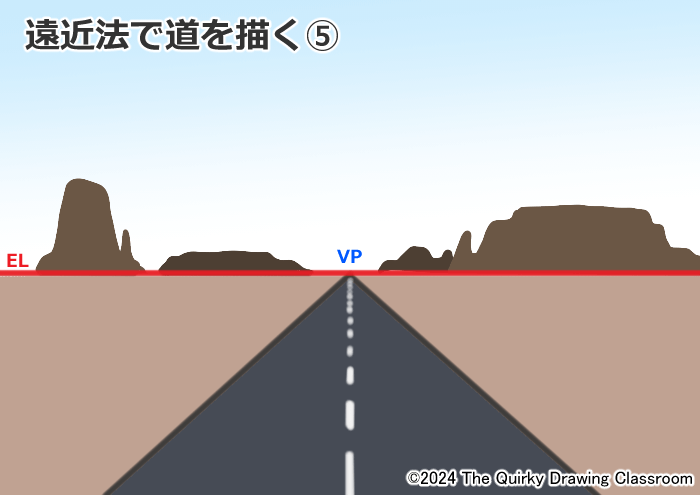

さらに真ん中にセンターラインなども描き加えてみれば、地平線の向こうまで続く道に見えてきたのではないでしょうか。

アイレベル上の消失点に向けてパース線(道)を描くことで2次元的なキャンバスの上に、擬似的な3次元空間を表現することができるのです。

これがアイレベルと消失点とパース線の3点セットで空間を作る基本となります。

消失点とパース線で作る1点透視図

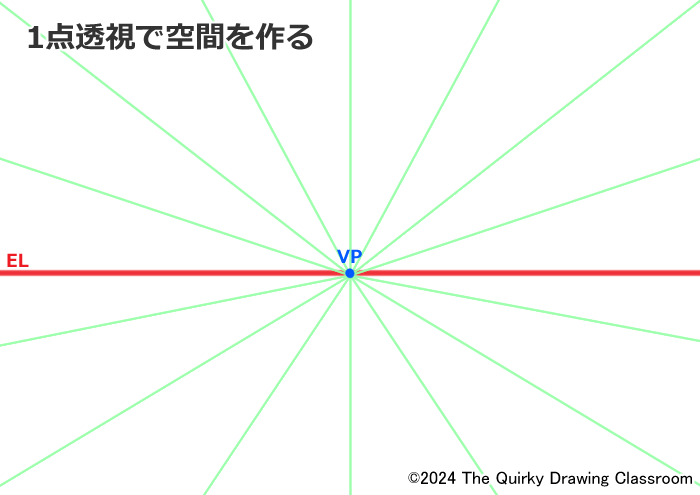

アイレベル、消失点、パース線の3点セットで空間を作る基本はわかったと思うので、次は実際に3次元空間を作ってみましょう。

今回は遠近法(パースペクティブ)で1点透視と呼ばれる描き方で空間を描いてみます。

「1点透視」とは消失点をひとつだけ決めて空間を作る描き方です。

▼1点透視についての詳しい説明はこちら

遠近法(パースペクティブ)において基本となる空間の描き方です。

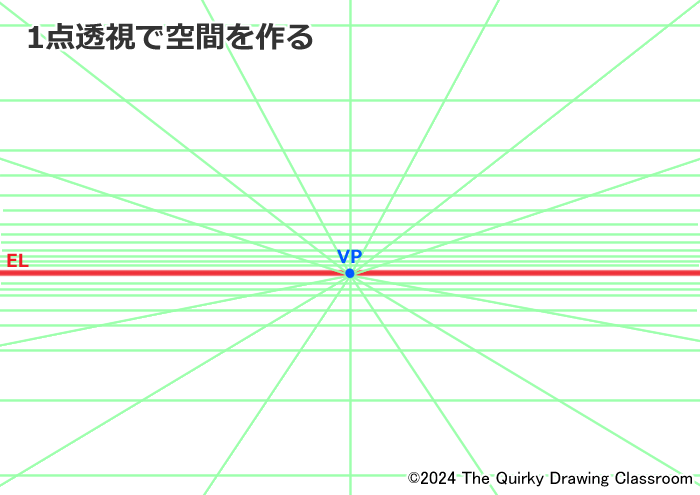

まずは道を描いた時のようにアイレベル上にひとつだけ消失点(VP)を描きます。

そして、この消失点に向けてパース線を何本か描いてみましょう。

このパース線は空間の奥行きを作るものになります。

こんな感じになりました。

しかし、これではマンガの集中線のような印象で空間にはなりきっていません。

これを空間にするために横のパース線を描いてゆきます。

1点透視では空間や対象が観察者(カメラ)と正面から向き合っている状態になりますので、横向きのパース線に角度はつきません。アイレベルの線と平行になるように描いてゆきます。

このあたりの1点透視の描き方や考え方についての詳しい説明は別の回でおこないます。

今は1点透視で空間を作るためにアイレベルと平行な線を何本か描き加えて見て下さい。

どうでしょうか?

横向きの線を描き加えると空間が見えてきたのではないでしょうか。

これがアイレベルと消失点とパース線の3点セットで3次元的な空間を作る方法です。

この描き方は、このあとの授業でも大切になってきますので、ぜひおぼえておいて下さい。

【広告】▼パースの勉強におすすめの本▼

A・ルーミスの名著『初めてのイラスト教室』の再編集復刊版。

ルーミス自身の説明図に加え、復刊にあたりより詳しい日本語版の解説図が追加されています。パースの基礎から応用まで幅広く学ぶことができるおすすめの1冊です。

要点まとめ

では、最後に要点をまとめておきます。

特に絵の中に空間を作る場合は「アイレベル」、「消失点」、「パース線」の3つについて知っていることが重要になってきます。

実際に「アイレベル」、「消失点」、「パース線」を使いこなして絵を描くにはこれらの知識に加えて、絵を描きながら使い慣れていくことが大切です。

これについては、まずは1点透視で箱を描く練習などを通して身につけていくとよいでしょう。

「アイレベル」、「消失点」、「パース線」の3つの基礎知識についての説明が終わりましたので、次回はこの3つを意識するために写真から「アイレベル」、「消失点」、「パース線」を探すトレーニングをしてみましょう。

この練習をすると普段の生活の中でも「アイレベル」、「消失点」、「パース線」を意識して見ることができるようになり、空間がどうなっているかの理解が進むでしょう。

それでは、また次回。

▼初心者にもおすすめのパース学習用参考書はこちらから▼

パースの知識を身につけるためには、お手本を見ながら実際に描くのが一番です。

古本でも良いのでパースの参考書を何冊か手元に置いておくのがおすすめです。

▼少しでも勉強になったようでしたらクリックお願いします!

にほんブログ村

コメント/Comment