《初心者~中級者向け》

人間は実に600以上の筋肉を持っていると言われます。

600も筋肉があると聞くとうんざりしますが、絵を描くためにこれらすべての筋肉をおぼえる必要はありません。

普通に人の体を描くくらいであれば、表面に見えていて描く機会がある筋肉は限られています。

今回は、絵を描くために特に必要となる14個の筋肉について説明します。

筋肉をどう描いてよいか迷っている人は、今回紹介する14個の筋肉をまずおぼえて練習してみるとよいかと思います。

筋肉の表現は難しいですが、ひとつひとつおぼえていけばきっと描けるようになります。

なお、今回の14の筋肉は前回記事の超初心者向け『最初におぼえたい5つの筋肉』で説明した5つの筋肉を含んでいます。

▼前回の記事はこちら

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の記事の内容

今回の内容です。

実際に絵を描く時に特によく描くことになる14の筋肉について、アニメや漫画を描く際の実際の事例も加えながら解説していきます。

筋肉そのものを描く機会は少ないと思いますが、これら14の筋肉は肌を通して体の表面からでも見えて、人を描く時に表現することが多い筋肉です。

この14個の筋肉について知って描けるようになっておけば、とりあえず人体やキャラクターを描く時にも困ることはなくなるでしょう。

まずはこの14個の筋肉からおぼえてみて下さい。

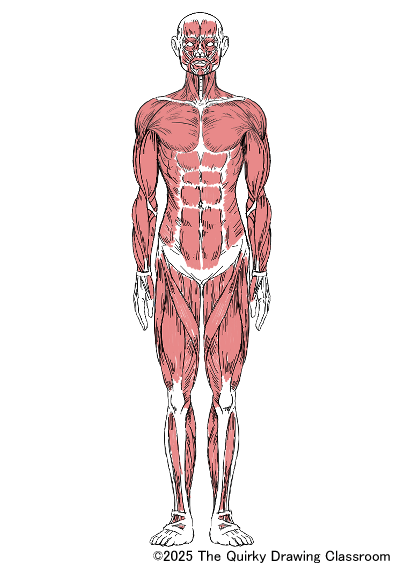

描くことが多い14の筋肉

絵で描くことが多い人間の筋肉は皮膚のすぐ下にある浅層の筋肉がほとんどです。

これらの筋肉は皮膚をとおしてその形がよく見えるので、絵としても描く機会が増えるのです。

以下では、特に描くことが多い筋肉を14個紹介します。

それぞれの筋肉の全身における位置を示した上で、部位ごとに分けて説明していきます。

絵を描くためであれば、まずこの14個をおぼえておけば十分でしょう。

胴体正面の筋肉

まずは人を正面から見た時の首から胴体にかけての筋肉です。

ここでは5つの筋肉をおぼえておきましょう。

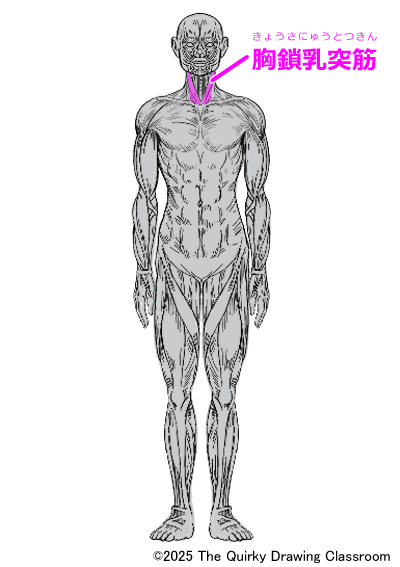

①胸鎖乳突筋

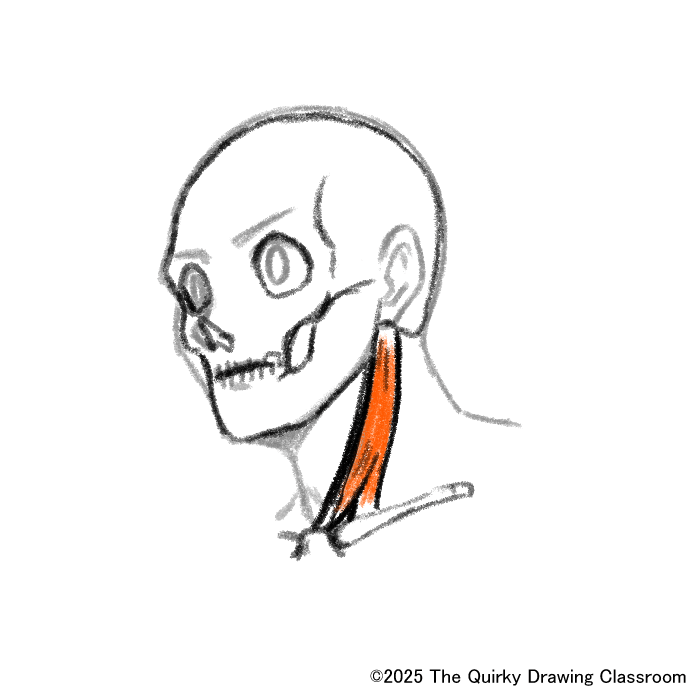

胸鎖乳突筋は胸(鎖骨と胸骨)と頭(頭蓋骨)をつなぐ首の筋肉です。

この筋肉は主に首を動かす役割を持っていて喉をはさみ込むような形で左右についています。

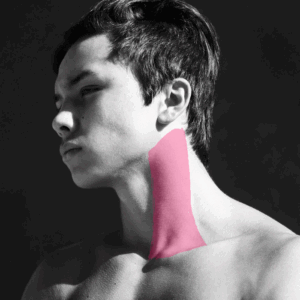

写真で見る胸鎖乳突筋

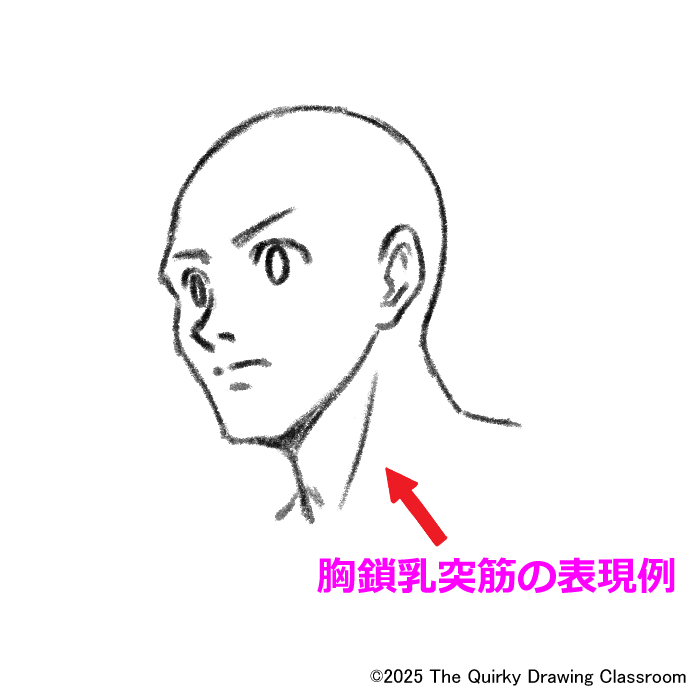

絵として描く時、胸鎖乳突筋は下記のように頭から胸にかけての一本線や首元の陰をつけたりすることで表現されることが多いです。

アニメや漫画の簡略化されたキャラクターでも描かれることが多い筋肉です。

胸鎖乳突筋の省略表現

筋肉の表現は体を鍛えたキャラクターで描くことが多いのですが、この胸鎖乳突筋はやせているキャラクターでも、さらには男女を問わずに首のアクセントとしてとてもよく描かれます。

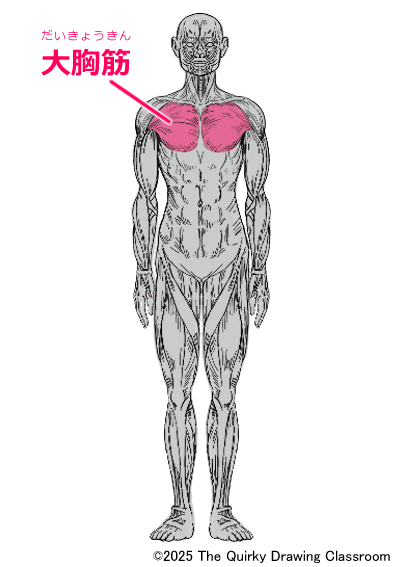

②大胸筋

大胸筋は胴体の正面、胸のあたりにある大きな筋肉です。

表面に見える形状としては底面がせまい台形に近い形ですが、腕をあげたりすると形状が大きく変化します。

まずは腕をおろした状態の形を描いておぼえましょう。

大胸筋は鍛えると大きく発達し、特に目立つ筋肉なので絵としても描く機会がとても多いです。

特に男性キャラクターで描くことが多く、鍛えられた大きな大胸筋は力強さの象徴となります。

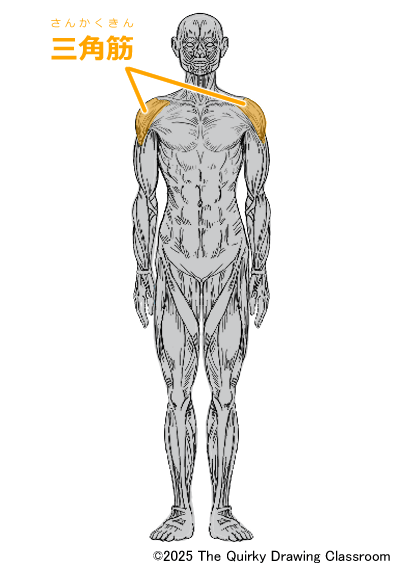

③三角筋

三角筋は胸と肩から上腕をつなぐ筋肉です。

肩関節を動かすための重要な役割を持っています。

この筋肉も体を鍛えると大きく目立つ筋肉で、特にヒーロー体型の男性キャラなどで描く機会が多いでしょう。

形状としては名前の通り三角形で大胸筋の腕側の端にかぶさるような形でつきます。

鎖骨の端のあたりから、肩にカポッとかぶせるような感じで描くとよいでしょう。

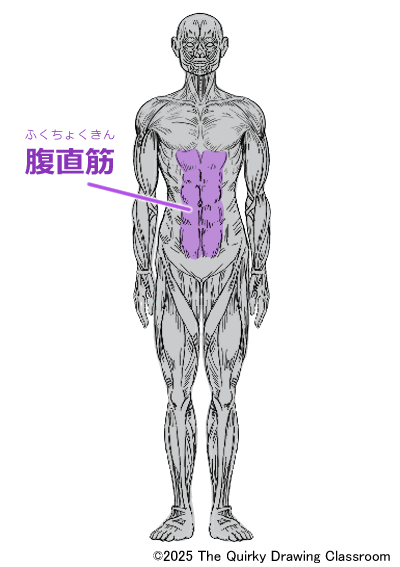

④腹直筋

腹直筋は胴体部分では大胸筋とならんで目立つ筋肉で、一般的には「腹筋」という名前で知られるお腹の筋肉です。

鍛え上げられた肉体を表現する時の「シックスパック」として、特に描く機会も多いです。

腹直筋は複数の腱が筋肉を横切るように通っていて特徴的な見た目を作り出します。

特に体の表面によく見えるのは、おへその上の左右それぞれ4つの筋肉の塊と、おへその下の左右2つの塊で、これがいわゆる「シックスパック」となります。

「シックスパック」を作る一番下の腱は、おへそをまたぐように通っているので、腹直筋を描く時の目安となります。

腹直筋はその見た目だけではなく、背骨(腰椎)を曲げる役割を持っており、しなやかな腰を曲げたポーズを作るためにはかかせない筋肉でもあります。

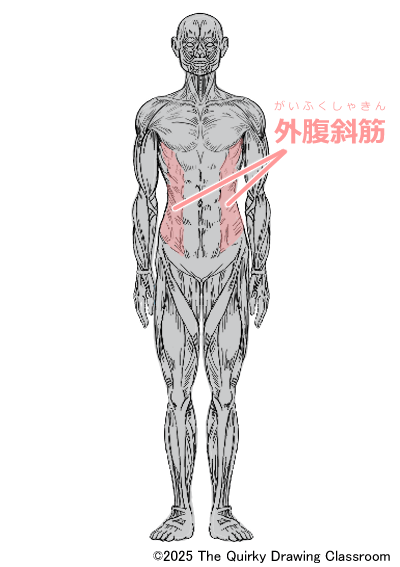

⑤外腹斜筋

外腹斜筋もお腹の筋肉で、わき腹についています。

腹直筋の左右に位置し、腹直筋の腰を曲げる動きをサポートします。

普通の体型のキャラクターでは描く機会はほとんどなく、大胸筋や腹直筋と比べると目立つ筋肉ではありません。

しかし、逆に体を鍛えたキャラクターなどでは、外腹斜筋の特徴的な形状は力強く分厚い腹部の表現として欠かせないものでもあります。

腕の筋肉

次に腕の筋肉です。

腕の筋肉は3つ紹介します。

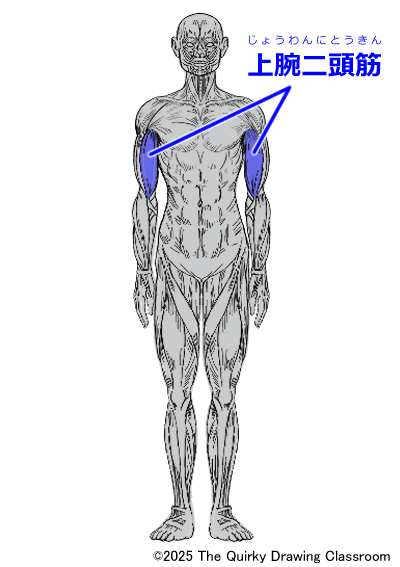

⑥上腕二頭筋

上腕二頭筋は、その名前の通り腕の上腕部にある筋肉です。

上腕は一般的には「二の腕」とも呼ばれます。

上腕二頭筋は腕をおろした時に体の正面側にくる上腕の筋肉で、肘を曲げた時には「力こぶ」として表現される有名な筋肉です。

腕の筋肉の中では意識して描く機会が一番多い筋肉でしょう。

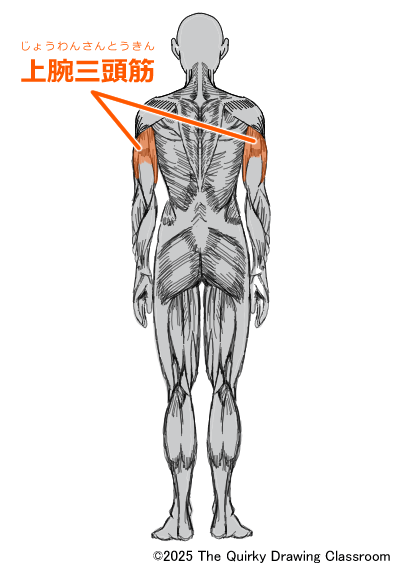

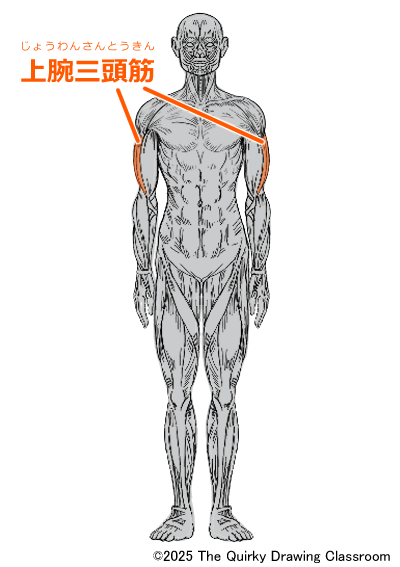

⑦上腕三頭筋

上腕三頭筋も上腕の筋肉で、上腕二頭筋を正面側の筋肉とするならその裏側にある筋肉です。

「力こぶ」となる上腕二頭筋ほど意識して描くことはありませんが、大きな筋肉なので体の前面側からでも見ることができます。

上腕二頭筋が肘を曲げる役割を持つのに対して、上腕三頭筋は肘を伸ばす役割を持ちます。

ちなみに三頭筋とか二頭筋というのは骨にくっつく筋肉の先端部の数です。

上腕三頭筋は長頭、外側頭、内側頭の3つ、上腕二頭筋は短頭、長頭の2つです。

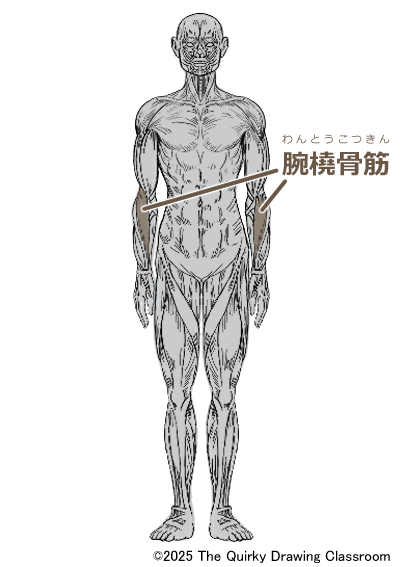

⑧腕橈骨筋

腕橈骨筋は肘から下の前腕部分の筋肉です。

上腕二頭筋と一緒に肘を曲げる役割を持ち、「力こぶ」を表現する時に前腕部で目立つ三角形の形状を作ります。

この腕橈骨筋も一般的な体形のキャラクターでは描くことは少ないですが、体を鍛えたキャラクターの前腕部を力強く表現するためには欠かせない筋肉です。

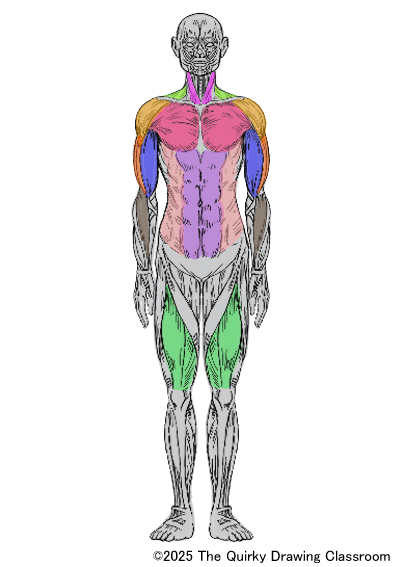

背中の筋肉

背中側の筋肉はお尻まで含めて3つです。

人の背中側には特に大きく形も特徴的な筋肉が目立ちます。

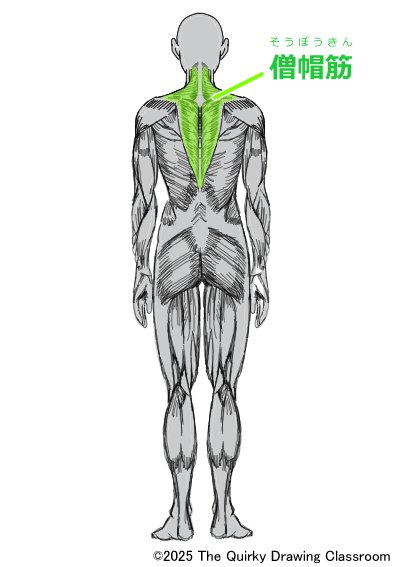

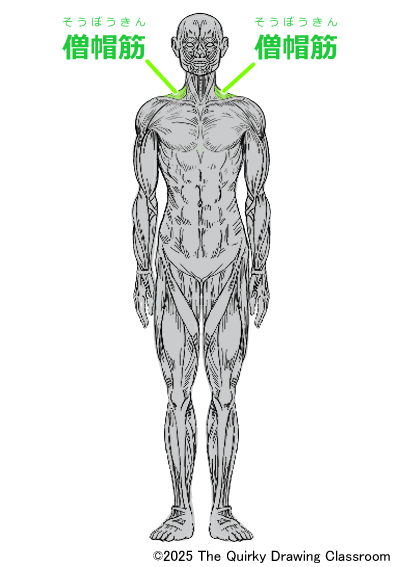

⑨僧帽筋

僧帽筋は首から背中の上部にかけて広がる大きな筋肉です。

背骨をはさんで背中の左右にある三角形の筋肉で、とても特徴的なひし形の形状をしています。

分厚い背中を表現する際には欠かせない筋肉です。

僧帽筋は大きな筋肉なので体の正面からでも見ることができます。

体を鍛えた人では特に顕著で、首の左右に三角形型のシルエットを作ります。

肩こりでこるのは、主にこの僧帽筋です。

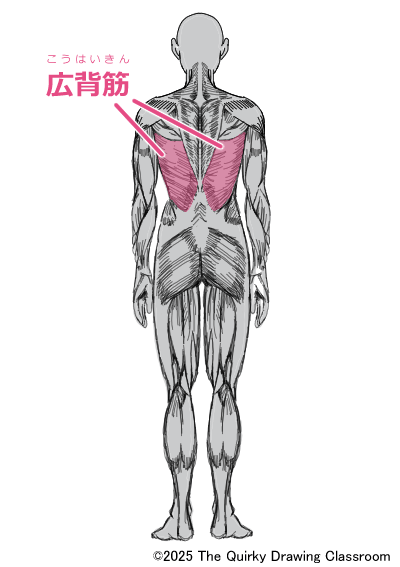

⑩広背筋

広背筋も大きな背中の筋肉です。

背骨と上腕骨をつなぐ筋肉で、腕をあげたりすると体の正面からでも一部が見えるようになります。

大胸筋や上腕二頭筋などと一緒に脇の下を作る筋肉でもあります。

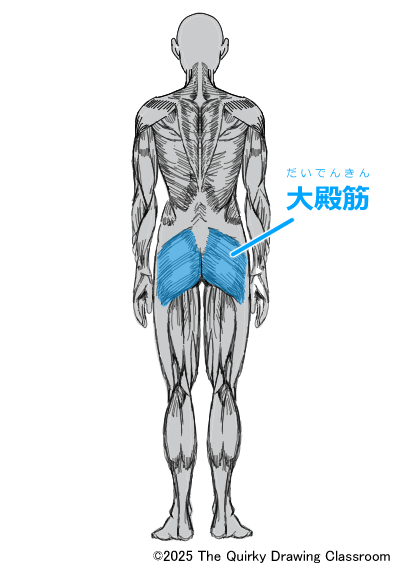

⑪大殿筋

大殿筋は、いわゆるお尻の筋肉です。

女性よりも、お尻の脂肪が少ない男性でよく目立ちます。

ギュッと引き締まったお尻の表現には欠かせない筋肉です。

脚部正面の筋肉

脚部正面の筋肉は1つだけおぼえておきましょう。

ちなみに脚部正面の膝から下には目立った筋肉はありません。

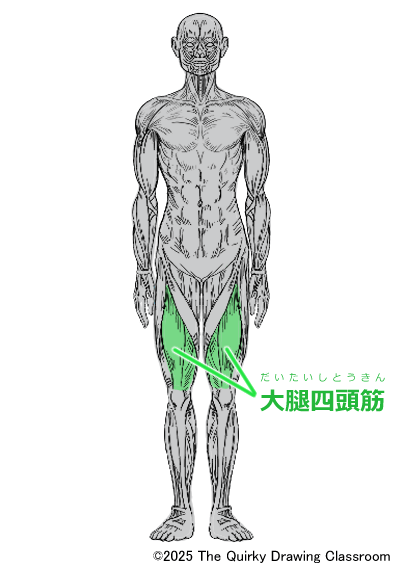

⑫大腿四頭筋

大腿四頭筋は名前の通り4つの筋肉からなる人の体で一番大きな筋肉です。

大腿直筋、外側広筋、中間広筋、内側広筋の4つの筋肉をまとめて大腿四頭筋と呼ばれます。

この筋肉もスポーツ選手や体を鍛えた人では太く大きくなり、力強い脚の表現が可能です。

主に膝を曲げる役割を持ち、飛んだり走ったりする動きで使う筋肉です。

特に走ることを得意とするキャラクターなどで太めにデザインすると説得力のある外観になります。

脚部背面の筋肉

脚の裏側の筋肉は2つです。

大腿部と下腿部の筋肉になります。

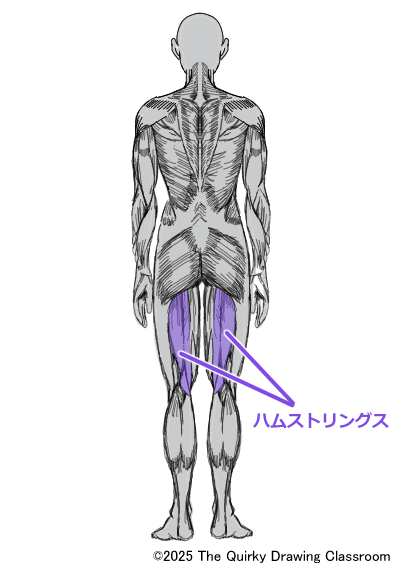

⑬ハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋)

ハムストリングス(ハムストリング:hamstring)は3つの筋肉が集まったものです。

それぞれ大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋という名前がありますが、まとめてハムストリングスとしておぼえておきましょう。

ハムストリングスは、ふとももの裏側にある筋肉で、スポーツをする際などによく名前を聞くかと思います。

大腿四頭筋に比べると形状が目立つ筋肉ではありませんが、鍛え上げられた脚を表現する時にはボコボコとした凹凸のあるハムストリングスが描かれます。

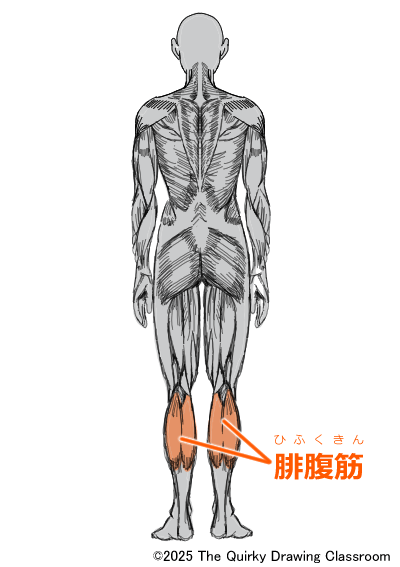

⑭腓腹筋

腓腹筋は「ふくらはぎ」として有名です。

この筋肉も鍛えられた脚で特に目立つ筋肉です。

形状としても上が分厚く下にいくほど細くなる美しい筋肉なので、絵としてもよく描かれます。

一般的な脚であればボーリングのピンをひっくり返したような特徴的な形を描くだけでよいですが、鍛えられた脚の表現では腓腹筋が外側頭と内側頭に分かれた様子も描かれます。

筋肉を学ぶ基礎練習

筋肉を描けるようになるためには、筋肉の位置と形状を知った上で実際に描いてみるのが一番です。

お手本は筋肉質なキャラクターの絵などでもよいですが、最初の内は写真などを見て描くのがよいでしょう。

練習の順番としては、まずは写真を見ながら実際の形をおぼえ、そのあとでアニメや漫画のキャラクターで簡略化された描き方を練習するのがよいと思います。

トレースや模写をしながら、どの筋肉を描いているのかを意識して描きましょう。

特に今回解説した筋肉は人の体の表面に見える目立つ筋肉なので、重点的におぼえていきましょう。

要点まとめ

最後に今回の要点まとめです。

筋肉はなかなか描くのが難しいですが、筋肉が露出した人体模型を描くのでもなければ絵として描く機会の多い筋肉は限られています。

まずは今回紹介した14個の筋肉をおぼえて描けるようになってみましょう。

それでは、また次回。

▼今回の記事が少しでも勉強になったようでしたらクリックお願いします!

にほんブログ村