《初心者~初級者向け》

今回は目の描き方について説明します。

▼前回の「萌えキャラ」の描き方についてはこちら▼

目を描く時に眼球や目のまわりの構造について知っておくことは大切です。

顔の中で一番目を引くパーツが目です。

つまり、そのキャラを見ている読者や視聴者とお互いに目が合うということです。

魅力的な目が描ければ、見ている読者や視聴者はキャラのファンになってくれるかも知れません。

ここで目の構造を理解して、魅力的な目を描けるようになってみましょう。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

今回の内容です。

「目は口ほどに物を言う」と言います。

目は描いたキャラクターの魅力を伝える重要なパーツです。

その目を描くには、やはり構造を理解することが大切になってきます。

目の周囲の骨から目を構成するレイヤーがどうなっているかを説明した上で、目の描き方、見せ方を確認していきます。

- 難易度 2:★★☆☆☆

- 重要度 4:★★★★☆

- 画力向上度 3:★★★☆☆

キャラクターの第一印象を魅力的に見せられるかどうかの多くの部分はどのような目を描くかにかかっています。

読者や視聴者もキャラを見る時は、まず目に注目します。

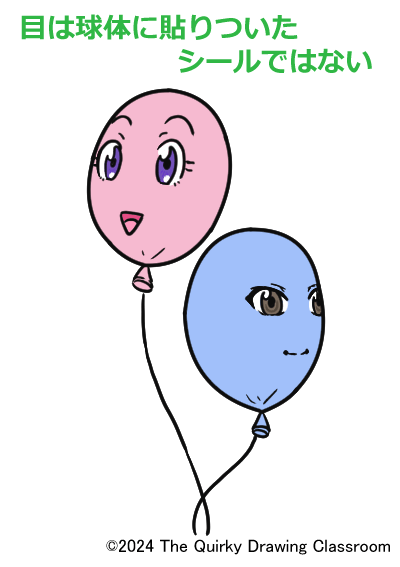

まるで球面にシールを貼りつけたような平面的な目ではなく、しっかりと目とそのまわりの構造を理解した上で立体的で魅力的な目を描けるようになりましょう。

マンガやアニメから目の描き方を学ばない

まず大切なことは、マンガやアニメのキャラの模写などで目の描き方を学ばないことです。

マンガやアニメのキャラの目は実際の構造から大きくデフォルメされていることが多いです。

最初にここで目の描き方を学んでしまうと、変な癖がついてしまいます。

マンガやアニメのキャラの模写をして目の描き方を勉強していたという人は、ここで一度その知識は忘れてしまいましょう。

マンガやアニメのキャラの目は魅力的ですし、その美しい目を「描いてみたい」と思ってしまいますが、ここは少しだけがまんすることが大切です。

漫画家の先生やアニメーター、イラストレーターたちは一度ちゃんとした目の構造を理解した上で、そのキャラクターに一番適したデザインの目を色々と変形させて描いています。

こういった調整されたキャラクターの目はとらえ方によっては平面的に見えがちです。

特に実際の目の構造をよく知らないで見てしまうと、まるでツルっとした顔の球面にシールを貼りつけただけのようにも見えてしまうでしょう。

正面から描くだけなら平面でも大きな問題は出てこないかも知れませんが、このままでは角度がついた顔を描く時に色々と悩むことになってしまいます。

正しい目の構造を知っておけば、マンガやアニメのデフォルメされたキャラの目も「なぜそのように描かれているのか」を理解して描くことができるようになるでしょう。

目だけに限りませんが、この「正しい構造を理解して描く」ことはとても大切です。

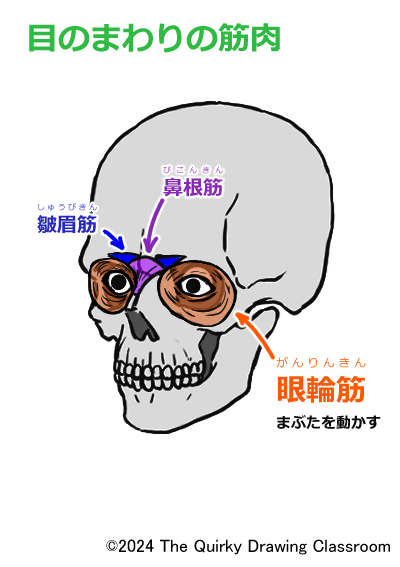

目のまわりの構造

目の構造を理解するポイントはこの部分の重なり(レイヤー)を知ることです。

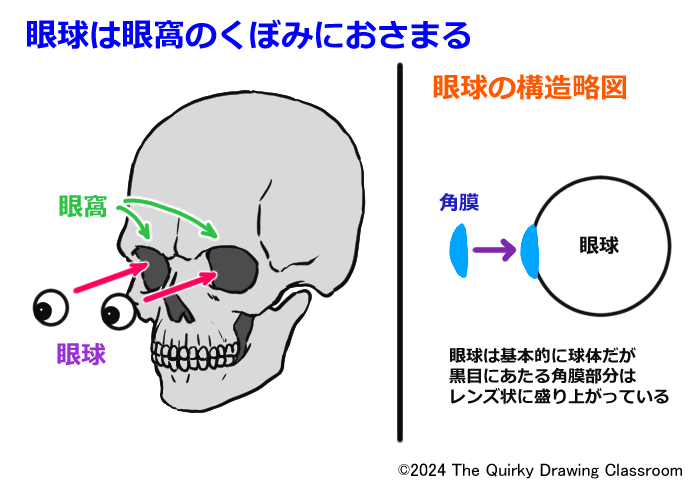

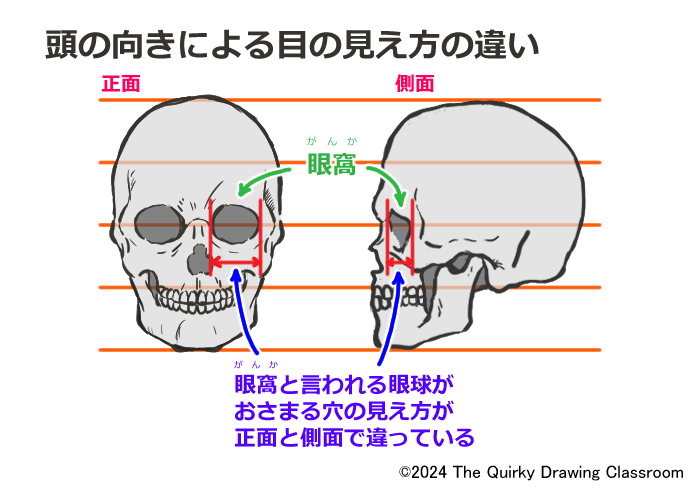

眼窩と眼球

骨から順番に見ていきましょう。

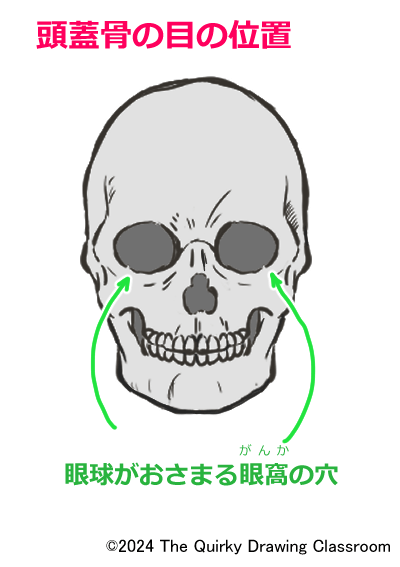

目はあたり前ですが、頭部の骨である頭蓋骨についています。

この頭蓋骨には目の部分に特徴的な2つの大きな穴があいています。

この穴のことを「眼窩」と言います。

そして、この眼窩の穴に「眼球」という2つの球体がポコッとおさまっています。

この眼球には外眼筋という筋肉がついていて様々な方向に動かすことができます。

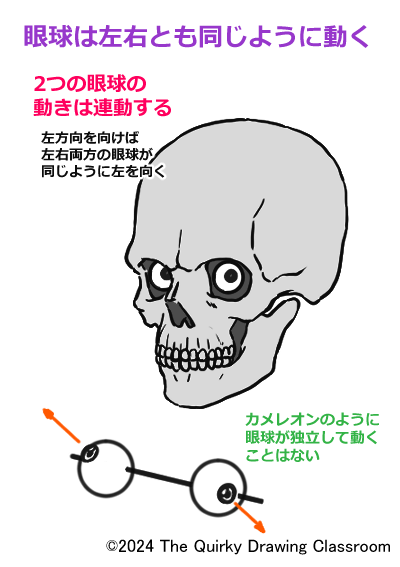

ここで重要なのは筋肉ではなく、眼球の動きです。

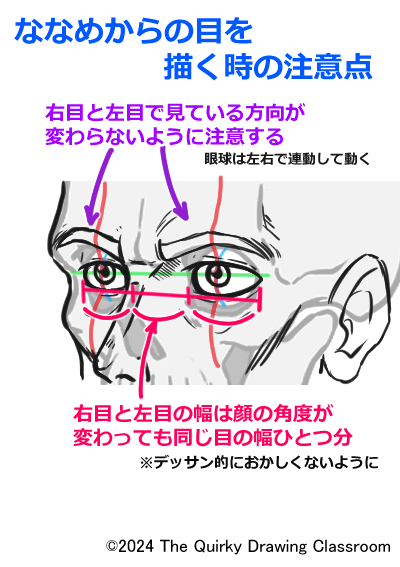

実際にやってみるとよくわかると思いますが、眼球はクルクルと眼窩の中でよく動きますが、2つの眼球の動きは常に連動しています。

左右の眼球の動きは連動し同じ方向を向く

Claudio_ScottによるPixabayからの画像

左を見れば、2つの眼球は同じように左を向きます。

人間の目はカメレオンと違い別々に動かすことができません。

右側を見ながら左側も見るというような芸当はできないのです。

人間の目もカメレオンのように左右の眼球が独立して動く構造だったとしたら、絵画表現にも大きな影響が出て、今とは全く違ったものになっていたことでしょう。

まぶたとその動き

次に眼窩と眼球を覆う構造を見ていきます。

眼窩と眼球の上に重なってくるのは筋肉と皮膚です。

筋肉は眼窩をとりかこむように「眼輪筋」という筋肉がついています。

眼輪筋はまぶたの開け閉めや眉毛を下げる働きをする筋肉ですが、絵を描く時により重要になってくるのは皮膚の方です。

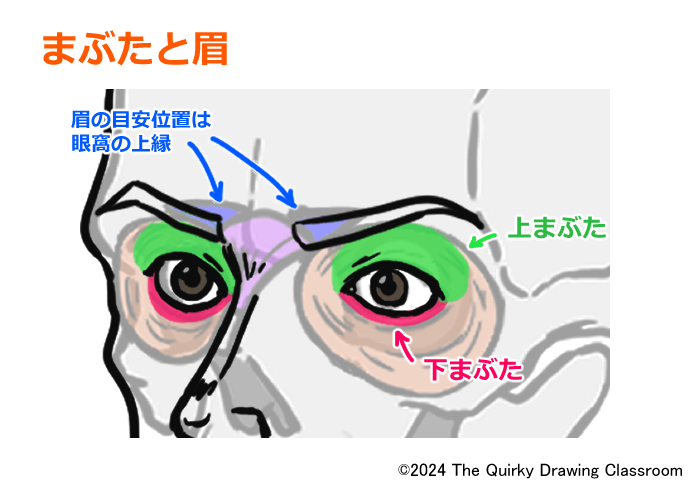

中でも「まぶた」について確認しておきましょう。

まぶたは「眼瞼」とも呼ばれ、目の上と下に2つのまぶたが存在します。

それぞれ「上まぶた(上眼瞼)」「下まぶた(下眼瞼)」と呼ばれます。

絵を描く時により大切になるのは「上まぶた」の方になります。

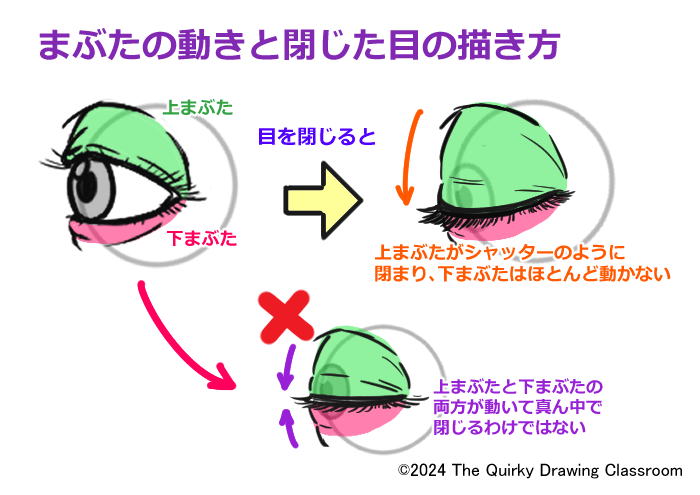

夜眠る時や外部からの刺激から目を守る時に人間は目を閉じますが、この目を閉じるという動きをする時に大きく動くのは「上まぶた」です。

目を閉じる時には、まるでシャッターが閉まるように上まぶたが閉じます。

一方で下まぶたはほとんど動きません。

このためまぶたを閉じた時の目の位置は真ん中ではなく、目を開いた時の下まぶたの位置にそろうような感じになります。

笑った時の目もこれを基準に描くことになります。

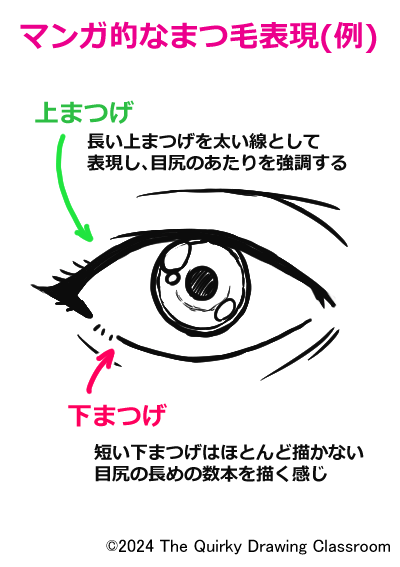

上まつ毛と下まつ毛

まつ毛の生え方はまぶたの上と下で異なる

LhcCoutinhoによるPixabayからの画像

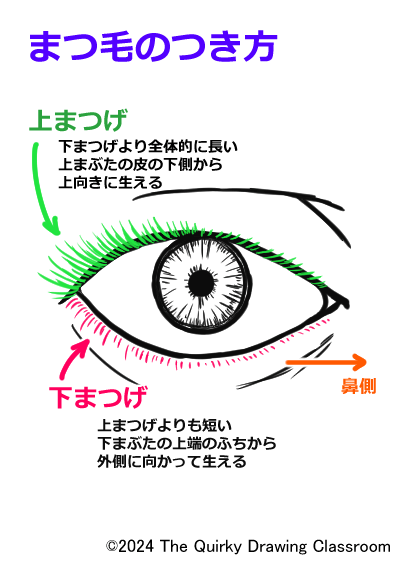

さらに、まぶたには「まつ毛」がついています。

まつ毛はまぶたと同じく眼球を外的な刺激から守る役目を持っています。

このまつ毛は、上まぶたの方が長く、下まぶたのものは短くなっています。

マンガやアニメでもこれに従ってまつ毛が表現されることが多いです。

瞳の表現

顔の中で目立つ目の中でも特に目につくのが「瞳」です。

目を描くことは瞳を描くことだと言っても過言ではないくらい目の表現の中では重要です。

デジタルツールの発達によって、マンガやアニメなどでもとても凝った表現が日々追及されており、どのようにしてより魅力的な瞳を描くかといった試行錯誤がくり返されています。

ここでは実際の瞳の構造をおさえておき、より魅力的な表現を考える際の土台とできるようにしておきましょう。

3534679によるPixabayからの画像

目の色がついている部分をよく見ると、中央のより色が濃い部分とその周囲の色が薄い部分とにわかれていることに気づきます。

この色が濃い部分は「瞳孔」と呼ばれ、ここが本来「瞳」と呼ばれる部分になります。

まわりの色が薄い部分は「虹彩」と呼ばれる部分で、人種などによって色が違ったりします。

この「瞳孔」と「虹彩」は角膜という膜で覆われていて、一般的にはこれらをまとめて「瞳」と呼ぶことが多く、アニメやマンガでも瞳と言うとこのワンセットで扱われます。

絵を描く時に瞳孔部分は黒く塗りつぶされることが多いですが、虹彩の表現は多彩です。

虹彩の表現方法についてはあとで説明します。

色々な角度からの目の描き方

次に顔の向きによって目の見え方がどう変わるかを見ておきましょう。

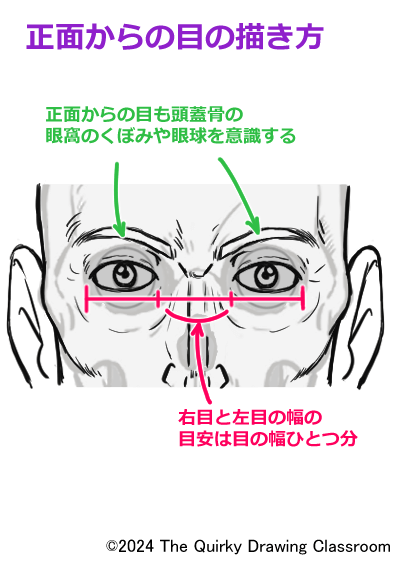

正面から見た目

正面から見た目が一番見る機会も多く、描くのも簡単でしょう。

しかし、この時も眼窩や眼球、そしてまぶたの重なりを意識して描くことで立体感が出ます。

正面だからこそ、ぺったんこな印象の目にならないように注意しましょう。

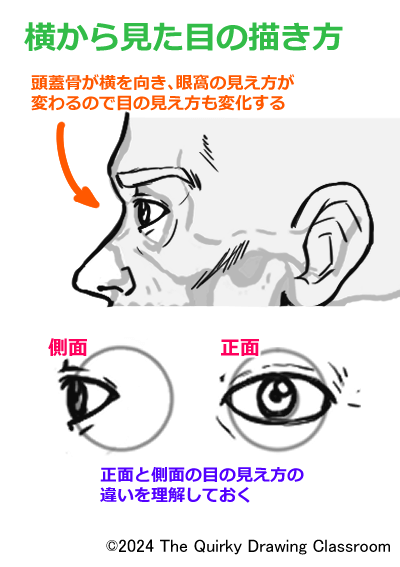

横から見た目

頭を横から見た時の目の見え方は正面からの時と変わります。

顔の角度が変わっているわけですから、正面から見た目をそのまま描くわけにはいきません。

ここは頭蓋骨の構造を見ておく必要があります。

正面と側面では眼窩の見え方が変わっていることに気づくと思います。

この違いが目の見え方にも出てきます。

横から見た目の描き方については側面から見た顔の描き方の回も参考にしてみて下さい。

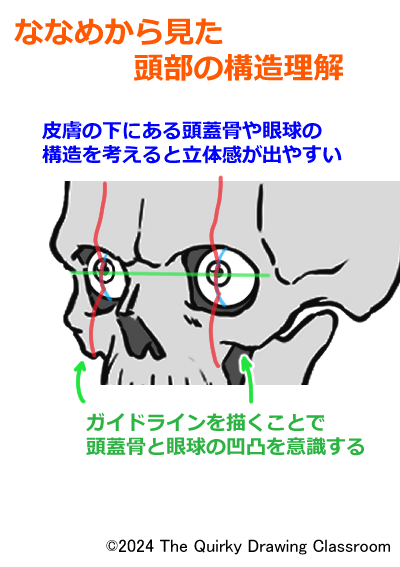

ななめからの目の見え方

ななめからの目が一番描くのが難しいでしょう。

ここは、しっかり構造を考えて描くことになります。

ななめから見た頭蓋骨の眼窩を意識し、段階的に描いていくとななめから見た目の立体感をとらえやすくなるかと思います。

眼球と上下のまぶたには奥行きに差があるので、ななめ位置からのアングルではそこも意識して描くとよいでしょう。

目のデフォルメ表現

マンガやアニメにおけるデフォルメ表現の方法も見ておきましょう。

目はキャラクターの個性を表す重要なパーツです。

なので、作品ごとにその描き方は無数に存在すると言ってよいでしょう。

いくつかの代表的な表現方法について見てゆきましょう。

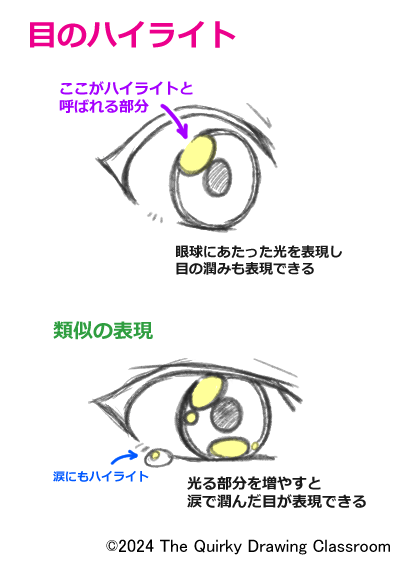

ハイライト表現

マンガやアニメのキャラクターの黒目には一部欠けたような白い部分があります。

これは「ハイライト」と呼ばれるものです。

これは眼球に当たっている光の表現で、目に美しい光沢を与えるとともにキャラクターの活き活きとした生命感を表すことも可能となります。

ハイライトを描く時はどの方向から目に光が入っているかも考えておきましょう。

さらに目にハイライトをたくさん描き加えると、うるうるとした涙目も表現できます。

この場合は光というよりは涙でぬれた眼球の表現と言えます。

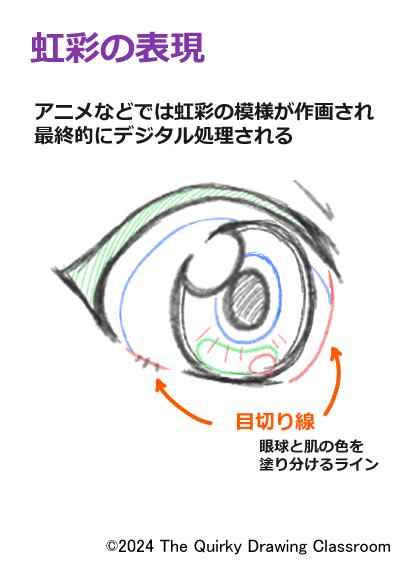

虹彩部分の表現

虹彩部分の多様な表現もキャラクターの魅力を引き出します。

瞳孔から放射状に延びる虹彩を線で表現したり、虹彩輪と呼ばれるリング状の模様を描いたりします。

角膜と白目の境で少し色が濃くなる所を2重の線で描いて表現することもあります。

虹彩部分は作画や画像処理にデジタルが導入されるようになって、より多彩な表現ができるようになってきています。

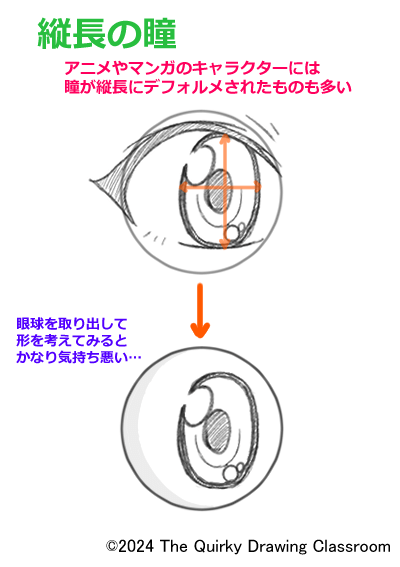

縦長の瞳

解剖学的には眼球の瞳部分は当然丸い形なのですが、マンガやアニメのキャラクターの中には縦に長い楕円形の瞳を持つものもいます。

眼球は球体のままだと考えると、瞳が縦長のキャラの眼球はこのような感じでしょう。

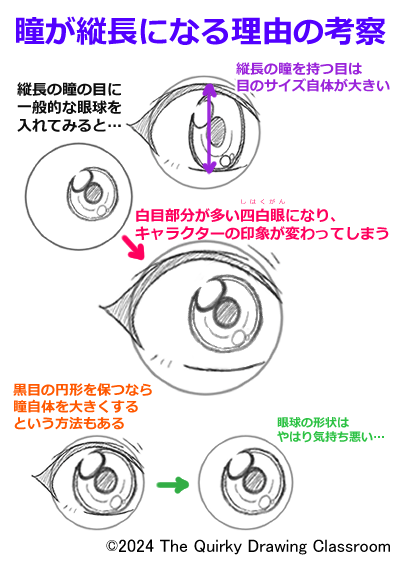

瞳が縦に伸びた理由は、おそらくですがキャラの目は大きくしたいが、白目の部分を多く見せたくなくて瞳を上下どちらかのまぶたにつけておきたいというデザイン上の都合だと考えられます。

目の中の瞳が小さいと白目の部分が多い怖い印象の目になってしまいます。

黒目自体を大きくして円形状の瞳はそのままに白目の部分を減らす描き方はありますが、眼球だけで考えるとやはり黒目部分がやたら大きいありえない形になるでしょう。

その他の様々な目の表現

目はキャラクターデザインにおける一番重要な要素のひとつでしょう。

それゆえ表現のバリエーションもたくさんあります。

目の表現だけでそのキャラクター全体の性質を表現することも可能です。

いくつか事例をあげておきましょう。

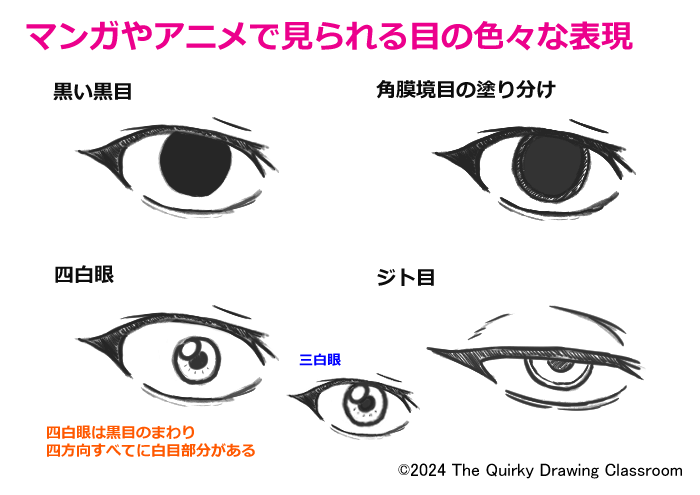

黒目全体を塗りつぶす

ハイライトを描かず、黒目全体を一色で塗りつぶすとキャラの生命感を消せます。

気絶など意識を失った時の表現などとして使われます。

角膜と白目の境の色を変える

上の黒目全体を塗りつぶすのと類似する表現です。

黒目の塗りつぶしと同じような効果がありますが、瞳のフチに厚みを描くことで若干の暖かみを残すことができます。

四白眼

「四白眼」とは瞳をとても小さく描いた目です。

この目の瞳は基本的には上まぶたにも下まぶたにもつきません。

冷徹な性格のキャラクターや悪役をデザインする時に用いられることが多い他、おどろいた表情を描く時などにも有効です。

ジト目

半開きの目の表現です。

本来は表情の一種で他者に対する呆れやさげすみなどを表現する目ですが、冷静で頭が切れるツッコミ役のキャラなどの個性を表す記号としてこの目がデザインされることもあります。

要点まとめ

最後に要点をまとめておきます。

目を描くためには何よりもその構造の理解が大切です。

構造を理解した上で、その時に必要な最適な形の目を描けるようになっておきましょう。

目の表現が変われば顔の印象自体も大きく変わってきます。

次回は足首から下の「足」の描き方についてです。

簡単に足の形を作るラフのとり方から靴の履かせ方について解説します。

では、また次回。

【広告】

▼目も含めた人の体の描き方が学べる初心者向けおすすめ参考書

【広告】デジタルで絵を描くなら液晶タブレットがおすすめ!

コメント/Comment