《レベル:超初心者~初心者》

前回の授業では「円」と「四角形」で形を単純化してとらえ、「ラフ」を描くことについて説明しました。

今回はこの平面的だった「円」と「四角形」を立体にする方法を説明します。

▼前回授業はこちら。

※本ブログの記事には広告が表示されます。

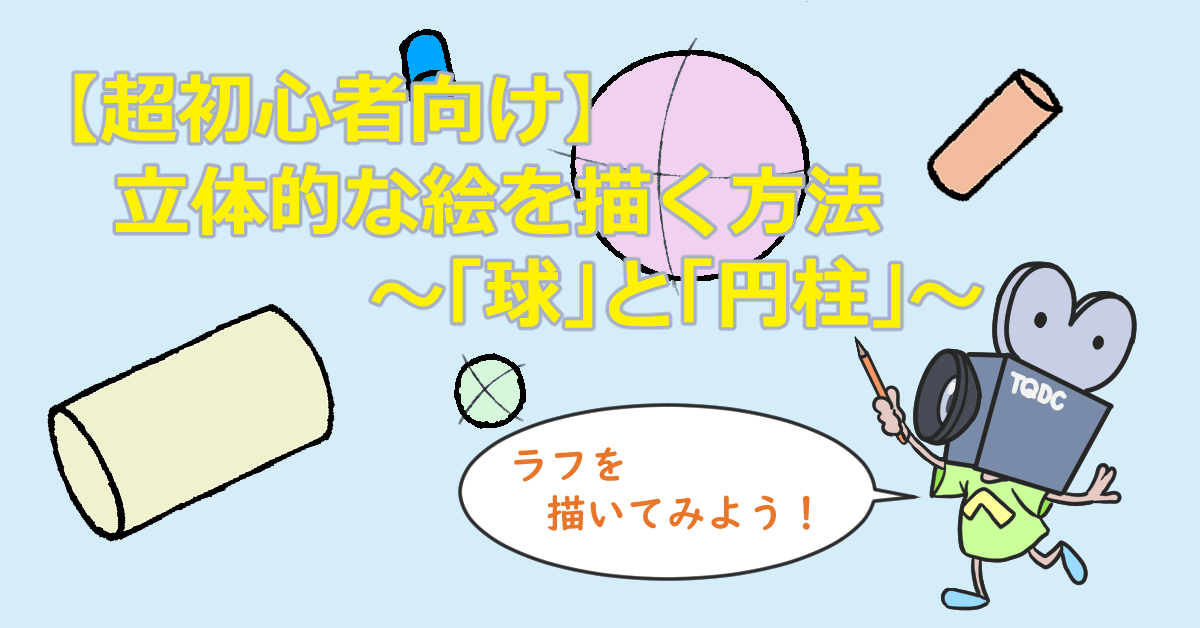

今回の授業内容と難易度

では、今回の内容です。

- 「円」を立体的な「球(きゅう)」として描く

- 「四角形」を立体的な「円柱(えんちゅう)」として描く

- 「球」と「円柱」の向きをコントロールする

超初心者~初心者向けの内容です。

- 難易度 1:★☆☆☆☆

- 重要度 4:★★★★☆

- 画力向上度 4:★★★★☆

「円柱」を描くのが少し難しいのですが、この「円柱」が描けるようになると絵を描く力が飛躍的に伸びると思います。

絵を立体的に描くために必要な2つの形~球と円柱~

「円」と「四角形」を立体的にするためには、2つの形が描ければOKです。

それは「球(きゅう)」と「円柱(えんちゅう)」です。

いままで「円」で描いていたものを「球」に、「四角形」で描いていたものを「円柱」に置きかえれば、立体的なラフをとることができるようになります。

課題2-1:「球」を描く

まず今まで描いていた「円」を「球」に変えてみましょう。一緒に描く場合は紙を用意して下さい。

もちろんタブレットなどのデジタルデバイスでも何でも絵が描けるものがあればOKです。

絵を描く力をあげていくためには、この「一度描いてみる」ということが大切です。

描くことは一番の観察です。脳へのインプットの量がただ見ているより段違いに増えます。

ぜひ何か興味のあるものを見つけたら一度描いてみる習慣をつけてみましょう。

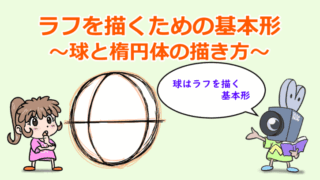

では「球」を描きます。「球」を描く時は、まず「円」を描きます。

「円」はもう描けますね。こんな感じに描いてみて下さい。

「円」が描けたら、これを「球」にしていきます。

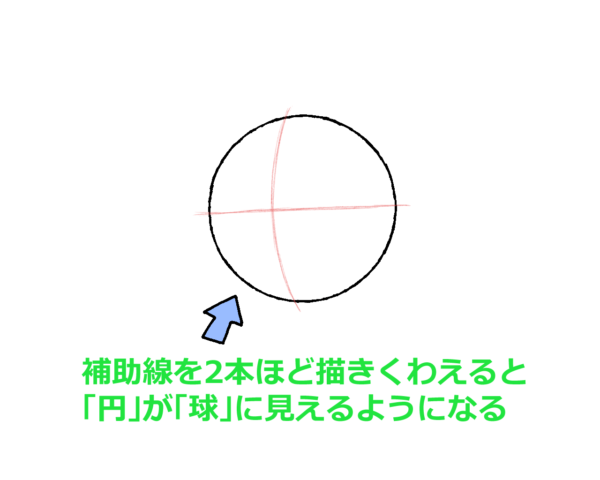

特に難しいことはありません。「円」に補助線(ガイドライン)を何本か描き加えるだけです。地球儀などで見る緯線(いせん)や経線(けいせん)をイメージした補助線を2~3本描いてみます。

立体的に絵を描く時にも、この補助線を描くことはとても大切です。 絵を描く時はたくさんの補助線を引いてみると、描いた絵の間違いにも気付きやすくなります。

では、「円」が「球」になるように補助線を描いてみましょう。

どうでしょうか?「円」が「球」に見えるようになったのではないでしょうか。

2次元的には単なる「円」に曲線を2本描き加えただけですが、人間の頭はこれを錯覚して立体的な「球」であると見てくれるのです。とても簡単なことです。

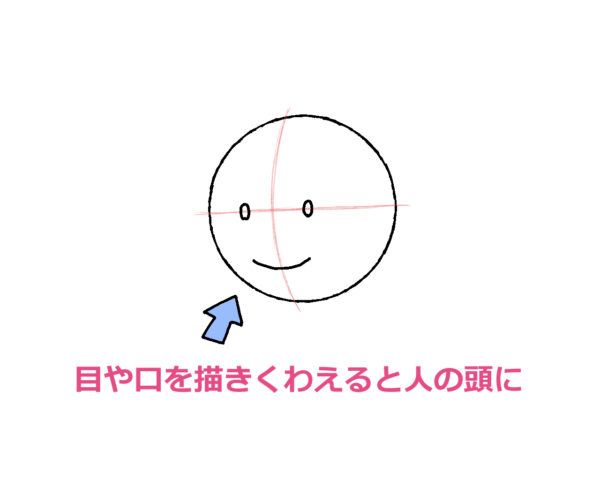

さらに、ここに目や口を描きくわえると人間の頭に見えてきたりもします。

これでみなさんは立体的な「球」まで描けるようになりました。

おめでとうございます。

課題2-2:「円柱」を描く

次は「円柱(えんちゅう)」に挑戦してみましょう。

「円柱」は「円筒(えんとう)」と考えても大丈夫です。正確には「円柱」は筒の中身がつまっているもの。「円筒」は筒の中身がないものを意味するようです。絵を描く上での考え方としては同じなのでどちらでも大丈夫ですが、描く対象は人間の腕や木の幹など筒ではなく中身のあるものの方が多いように思いますので、ここでは「円柱」と呼ぶことにします。

さて、同じ立体でも「円柱」は「球」にくらべると描くのが少し難しくなります。

さっそく「四角形」を「円柱」に変えてみましょう。

まずはタテ長の長方形で「四角形」を描いてみて下さい。前回、脚や腕を描いた時に使った長方形ですね。

「四角形」が描けたらこれを「円柱」にしていきます。

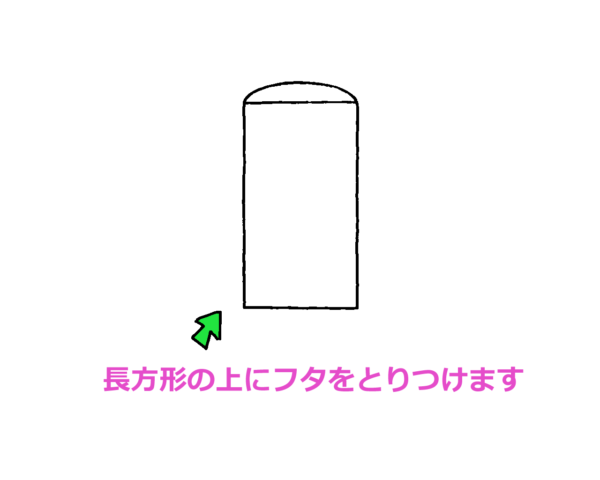

「四角形」の上側にフタをつける感じで、曲線を描いてみて下さい。

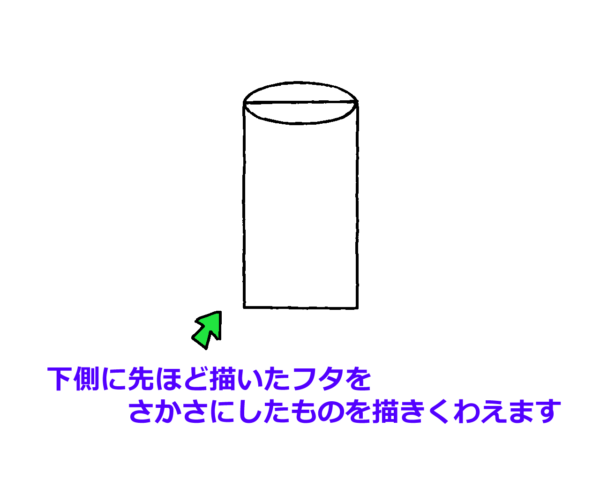

こんな感じですね。 さらにフタをつけた「四角形」の上の辺をはさんで逆側(下側)にも反対向きで同じような曲線を描きくわえます。

こんな感じになったでしょうか。

「四角形」の上側に楕円(だえん)のようなものが描けたと思います。

これが「円柱」の上の面になります。

ただ、このままでは少し形がくずれていると思いますので、今の自分の感覚で良いですので「楕円としておかしく見えない」くらいにデッサンを整えておくようにしましょう。

多少形が変でも今は気にする必要はありません。少し慣れてくればすぐに見栄えよい楕円が描けるようになります。

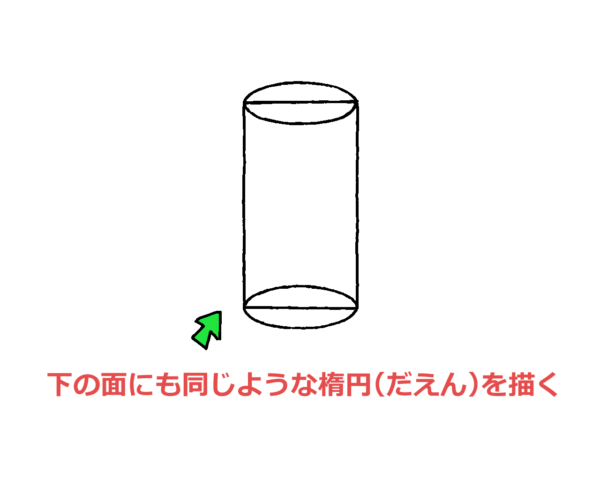

「円柱」の上の面が描けたら下の面も描いてみましょう。

手順は上の面を描いた時と同じです。

描きにくい場合は紙(キャンバス)を回転させてみるとよいでしょう。

そうしたら下の面が上にきます。

自分が描きやすい方向にあわせて絵を回転させながら描くことも絵をうまく描くためのコツ(Tips)のひとつです。

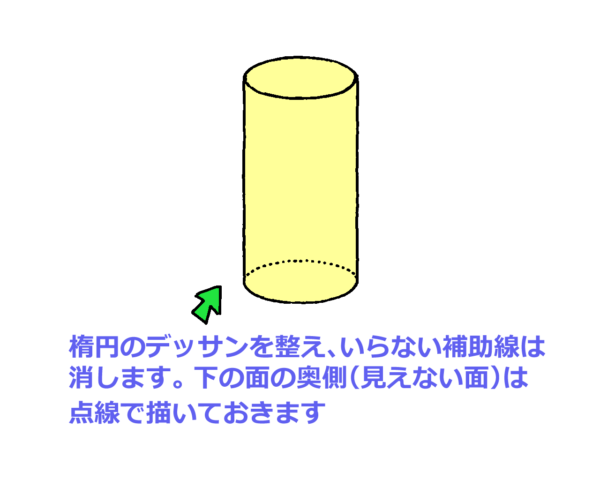

「四角形」の下の面にも楕円が描けたら、少し上下の楕円のデッサンなどを整えてみましょう。

長方形の上の面や下の面に残っている辺はもう必要がないので消します。

下の面の奥側(見えない面)は点線でガイドを描いておくとしましょう。

これで「円柱」が描けました。

正確には「円柱」の上の面と下の面の円(楕円)の見え方は変わるのですが、これを正しく描くためにはパース(線遠近法)の知識が必要となってきます。

ラフを描くための「円柱」であれば、そこまで正確に形を描く必要はないので、今はデッサン的におかしくない程度に描くことができれば大丈夫です。

色々な「球」と「円柱」を描いてみる

「球」と「円柱」が描けるようになったら、ラフを立体的に描けるようになります。

実際にラフをとって絵を描く前に「球」と「円柱」をたくさん描いて練習してみましょう。

ラフをとるには「球」と「円柱」の方向をコントロールすることが大切です。

様々な方向を向いた「球」と「円柱」をたくさん描いてみましょう。

特に「円柱」を描く時には上下の面にある「円」がどのように見えるか考えながら描いてみましょう。

人間のラフをとる時に「球」は顔や胸、腰など、「円柱」は腕や脚、手の指などで使います。

次回の授業では「球」と「円柱」を使って人間のラフをとることに挑戦してみます。

要点まとめ

では、今回の授業の要点をまとめます。

- 色々な向きの「球」と「円柱」を描いてみる

- 画力の向上のために色々なものを実際に描いてインプットを増やすこと

- 絵を描く時は紙やキャンバスを回転させて描きやすい位置を探してみる

「球」と「円柱」でラフを描けるようになれば、絵を描く力は飛躍的に向上します。

これができるようになれば、あなたも絵の超初心者から初心者へランクアップしたと言えるでしょう。

世の中のものはすべて立体です。

色々なものを見て、その中にある「球」や「円柱」を探してみて下さい。

複雑な形のものでも単純化(たんじゅんか)してみると「球」や「円柱」の組み合わせであることに気付くことができるでしょう。

ただ、ものを観察しているともうひとつよく見つけることのできる形があることにも気づくでしょう。

それは「箱(box)」です。

「箱」も立体的なラフを描く時に重要な形なのですが、箱はパースペクティブの知識も関係して少し難しい内容になるので、箱の描き方は別の記事で詳しく解説します。

次は「球」と「円柱」を使った立体的な人体ラフのとり方について説明します。

それでは、また次回。

【広告】

《初心者向け》人を描くためのおすすめ参考書

▼ラフにも使える「箱」の描き方についてはこちら▼

コメント/Comment