《レベル:初級者向け》

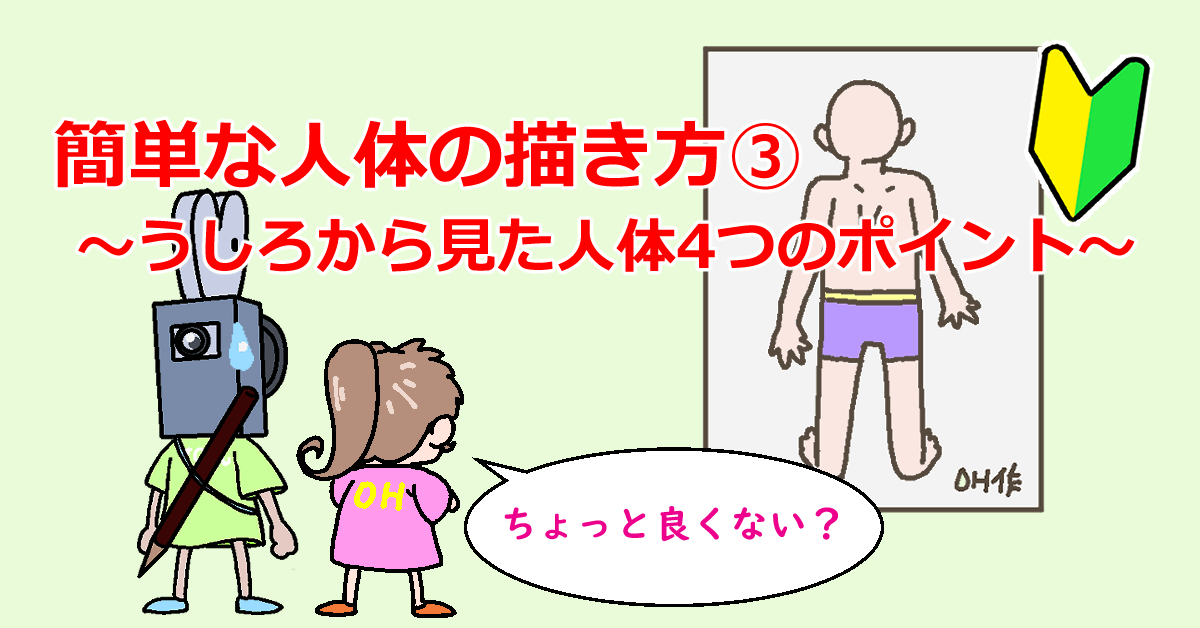

今回は簡単な人体の描き方の3回目。

背面人体(うしろから見た人体)の描き方です。

うしろから見た人体を描く時のポイントを肩甲骨、脚、頭部と首、そして背中からふとももへの流れの4つにしぼって解説します。

背面人体を描くのは苦手…と言う人もこのポイントを知ることで、うしろから見た人体を描く力を大きくのばすことができるでしょう。

初心者の人にもわかりやすく説明しますので、うしろから見た人体の描き方で悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでみてください。

▼前回(横から見た人体の描き方)はこちら▼

※本ブログの記事には広告が表示されます。

今回の授業内容と難易度

今回の内容です。

- ここさえおさえれば描ける背面図3つのポイント

- 背中から腰、ふとももへの流れを知ろう

初級者向けの内容です。

「後ろから見た人間なんて一度も描いたことがない…」という初心者の人でも理解しやすいように丁寧に説明していきます。

- 難易度 3:★★★☆☆

- 重要度 4:★★★★☆

- 画力向上度 4:★★★★☆

描きなれない背面人体図ということで少し難易度は高くしていますが、描き方のポイントさえ知れば簡単です。

今回は4つのポイントにしぼって背面人体の描き方を解説します。

背面人体図を描く

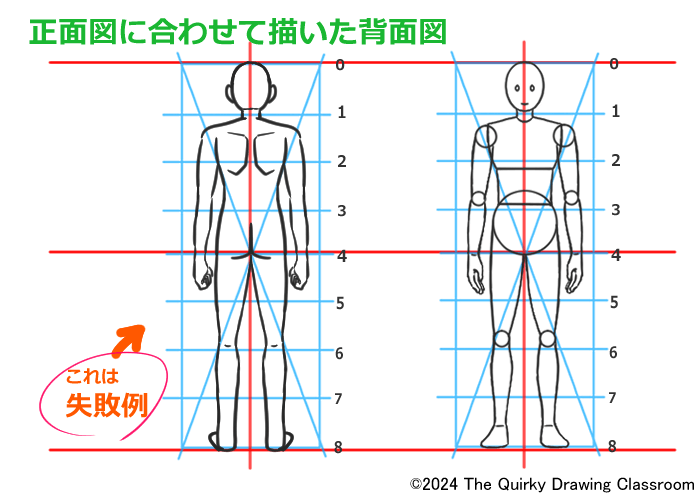

横から見た人体の時と同じく8頭身正面人体図に比率を合わせて後ろから見た人体を描いてみます。

よければ一緒に描いてみてください。

背面図のラフは正面図のものを流用してもよいでしょう。

基本的なシルエットや比率は正面図とほぼ同じです。

背面図の特徴などは作画の参考書や資料などを参照しながら描いてもOKです。

もし描いてみるのであれば、後ろから見た人体の特徴などもよく観察しながら描いてみてください。

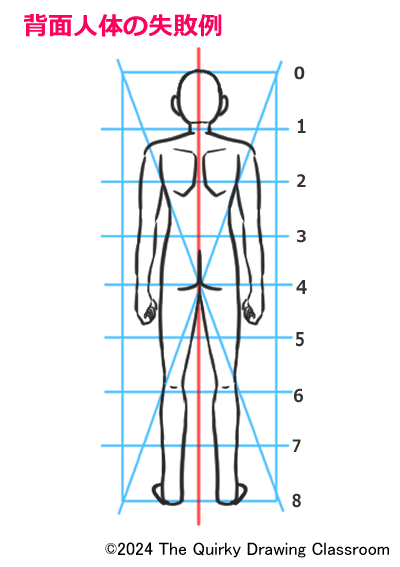

私も8頭身正面人体図に合わせて背面図を描いてみますが、側面人体を描いた時のように、まずは背面人体で描くべきポイントをすべて外した失敗例を作画してみます。

今回はこんな感じに描いてみました。

こちらの背面人体の失敗例を使って背面人体を描くために必要な知識やポイントを説明していきます。

背面人体図を描くための3つの知識とコツ

背面人体図は正面人体図とそのシルエットやバランス、比率は基本的に同じです。

つまり正面から見た人体が描けるのであれば、あとはうしろから見た人体の特徴についての知識やちょっとしたコツを身につければ意外と簡単に描くことができるのが人体背面図です。

後ろから見た人体を難しく感じるのは描き慣れていなくて、さらに描く機会が少ないことによって知識や描くためのコツが不足していることが原因です。

この機会に必要な知識とコツを手に入れて後ろから見た人間が描けるようになってみましょう。

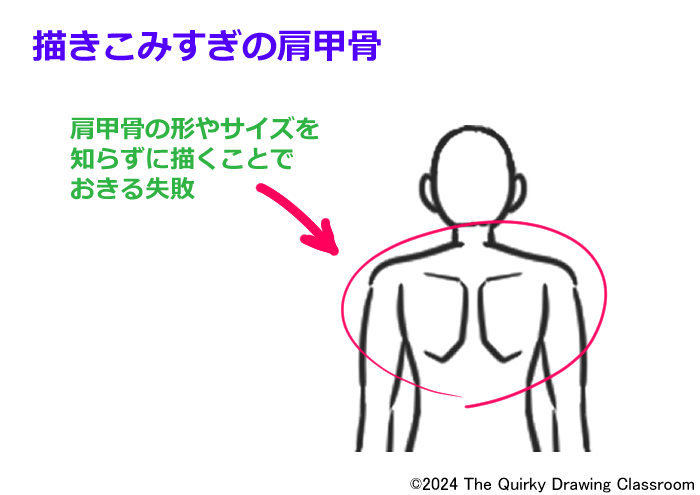

肩甲骨を描きこみ過ぎない

背中を描く時によくある間違いが肩甲骨の過度な描きこみです。

学生に課題として背中を描いてもらってもよくある例なのですが、今回の失敗例のように大きくてしっかりしている反面、その形はあいまいな肩甲骨が描かれていることがあります。

これは単純に肩甲骨についての知識や観察が不足していて、背中で目立つ肩甲骨のぼんやりした印象だけがインプットされている状態で強調して描いてしまったということでしょう。

人間の背中をきれいに描くためには、まず肩甲骨のことをよく知りましょう。

もちろん背中を描く時に肩甲骨は筋肉をとおしてでもよく見える目立つパーツです。

しかし、肩甲骨がどのように見えるかはその時の肩関節や腕をどのように動かしているのかで変わってきます。

しっかりと形が見えることもあれば、そうでない時もあります。

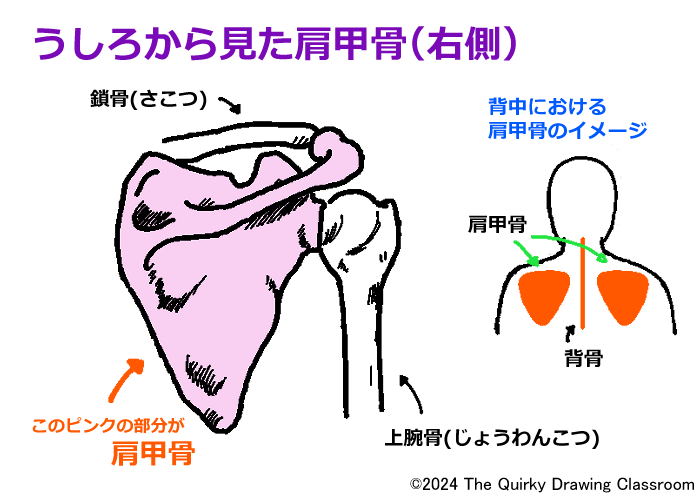

では、肩甲骨の形を改めて確認しておきましょう。

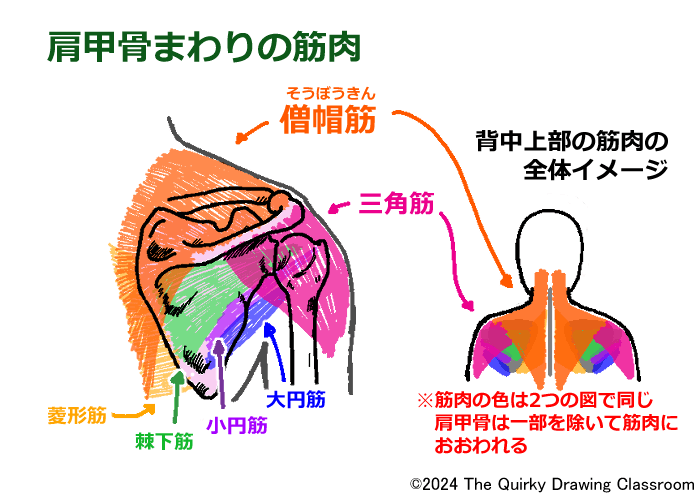

略図ですが、肩甲骨はこのような三角形の骨です。

自分の肩や背中を直接さわって肩甲骨の形を確認してみると良い勉強になるでしょう。

さらにこの肩甲骨の上に筋肉がいくつもかさなっています。

こんな感じです。これは皮膚のすぐ下の筋肉です。

筋肉の名前などは今はおぼえなくていいです。

もしおぼえるなら僧帽筋の名前くらいはおぼえておいても良いでしょう。

僧帽筋は背中の上部から後頭部までをおおう大きな筋肉です。

肩甲骨は大きな骨ですが、このようにたくさんの筋肉がかぶっているので腕を下におろしている状態では失敗例のように背中の表面にくっきりと形が出て来ることはありません。

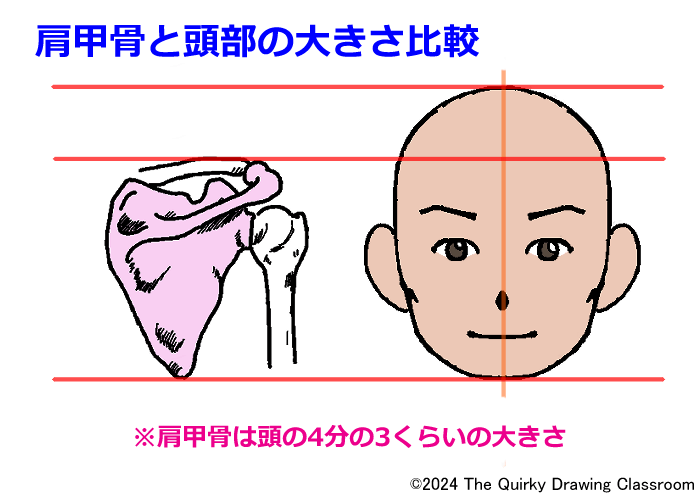

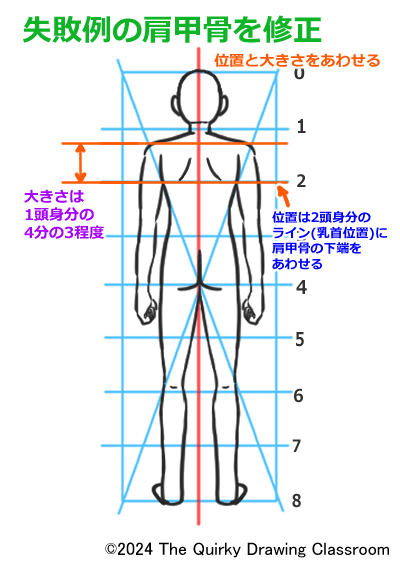

肩甲骨の大きさと位置も確認しておきましょう。

まず大きさですが、これは頭のタテの長さを基準として4分の3程度です。

知らないとどれくらいのサイズで描けばよいのか迷ってしまいますが、知っていれば頭の大きさを参考に簡単に大きさを決められます。

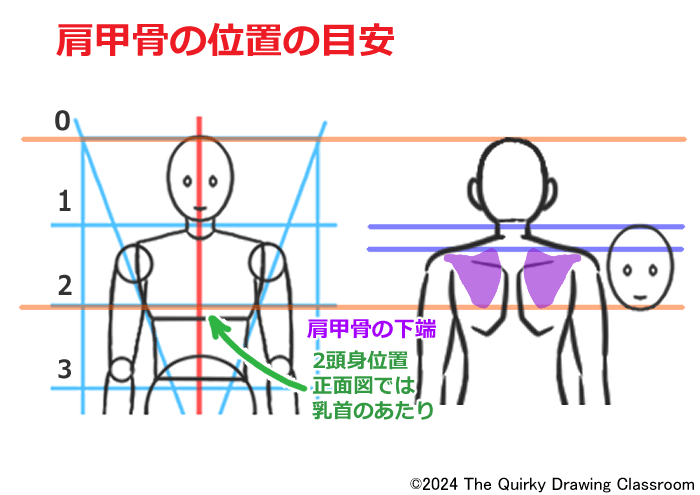

つづいて位置ですが、肩甲骨の一番下の端が正面図の乳頭(乳首)の高さとほぼ同じ位置にきます。

つまり頭のてっぺん(頭頂)から2頭身分下げた位置あたりにきます。

これが位置の目安のひとつとなります。位置を決めるためには正面図のラフも参考になると思います。

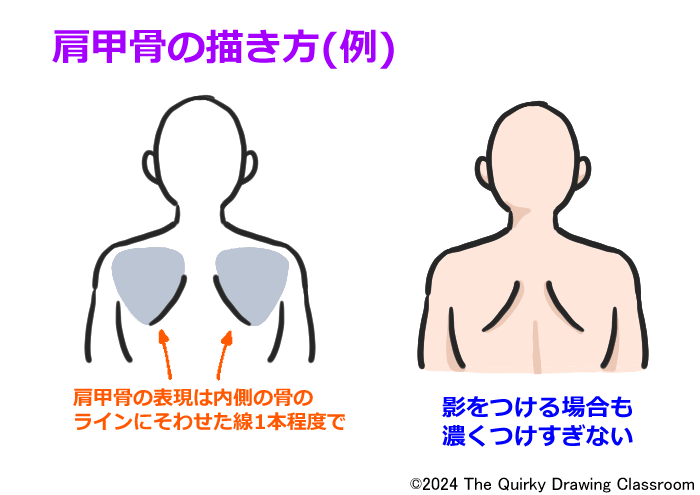

これらを確認した上で、肩甲骨を結局どう描けばよいのかということですが、これは普通に腕をおろしている状態なら肩甲骨は線一本くらいで描いておけば良いでしょう。

かげをつける場合もあまり強く濃く描かないように意識しましょう。

確認したことをもとに失敗例を修正しておきます。

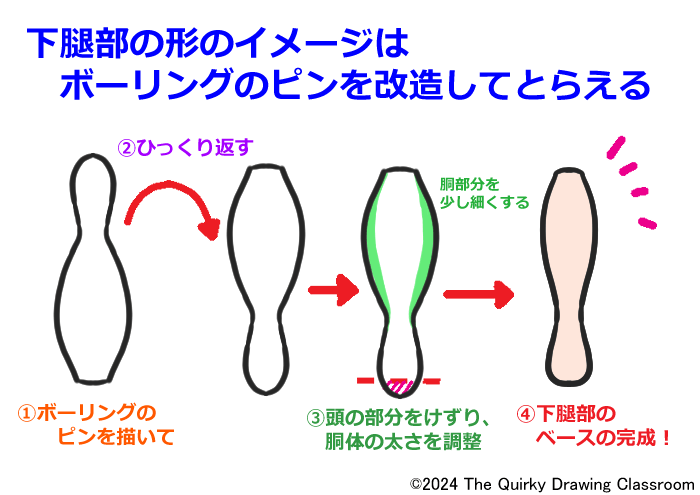

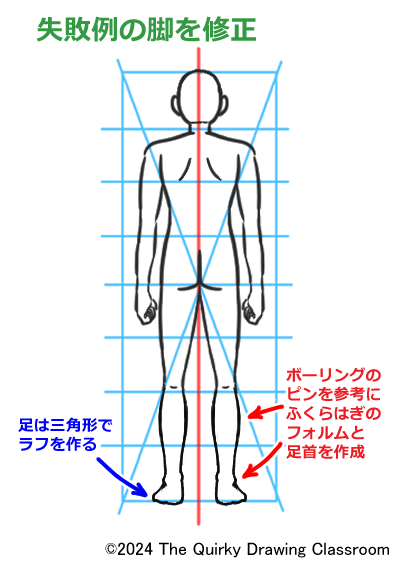

足と足首を描くコツはボーリングのピン

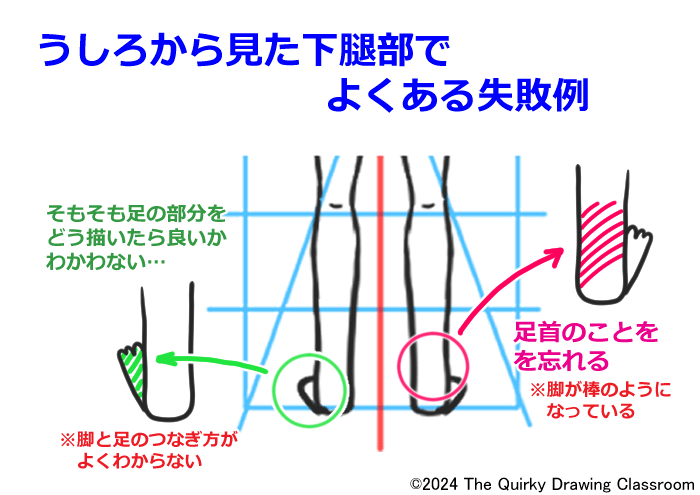

うしろから見た人体をあまり描いたことがない人は、肩甲骨はしっかりと描く一方でひざから下の下腿の部分がどのようになっているのかがあいまいになる傾向があります。

特に足首から下の足の部分を描くことが苦手な人が多いようです。

ここでは下腿と足の正しい形を確認しつつ、簡単に形をとらえられるコツも説明します。

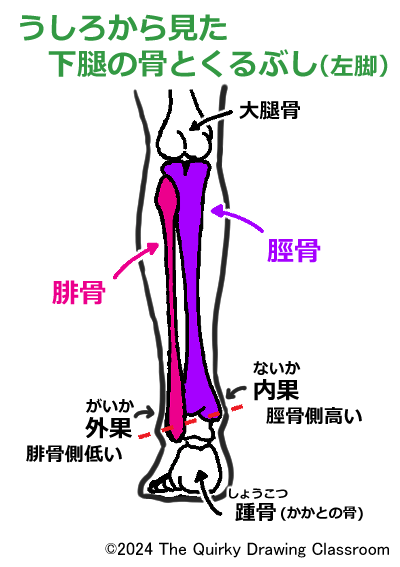

まずこの部分の骨を確認してみます。

この図は脚のひざから下をうしろ側から見た略図です。

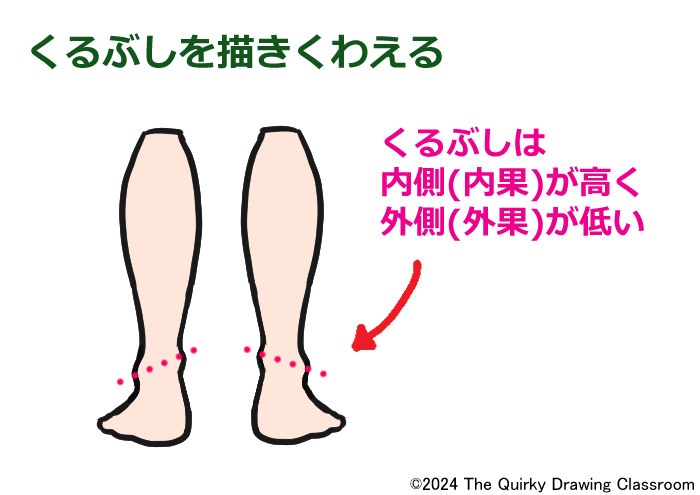

脛骨と腓骨という下腿部の骨の下端が足首のくるぶしを作り出し、足の部分につながっていきます。

足首のくるぶしは内果(脛骨側)とよばれる内側のくるぶしが高く、外果(腓骨側)とよばれる外側のくるぶしが低くなっています。

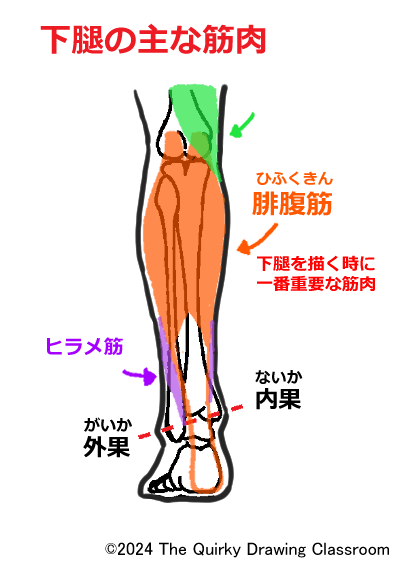

この骨の上に筋肉をかぶせてみます。

一番目立つ筋肉は腓腹筋といわれるふくらはぎになる筋肉です。

この筋肉が下腿部分の上部が太くて下にいくほど細くなるという特徴的な形を作り出します。

簡単にうしろから見た脚を描くコツ

主な下腿の骨と筋肉を確認した上で脚の下腿部分を描くちょっとしたコツを説明します。

下腿は特にその形状が描きにくい部位だと思いますが、その形を別のもっとわかりやすい形状のもので形をおぼえておくのがコツです。

うしろから見た下腿部分を描くコツはボーリングのピンです。

H. HachによるPixabayからの画像

ボーリングをやったことはなくても、ピンは見たことがあるのではないでしょか。

下腿はこのボーリングのピンで考えます。

この形が下腿から足首、足の部分までの一体的な形をとらえるのに適しています。

まずボーリングのピンを描いてひっくり返します。

そして、ピンの頭の部分を削って、ふくらはぎ部分の太さも少し細く調整しておきます。

これで下腿部のベースの完成です。

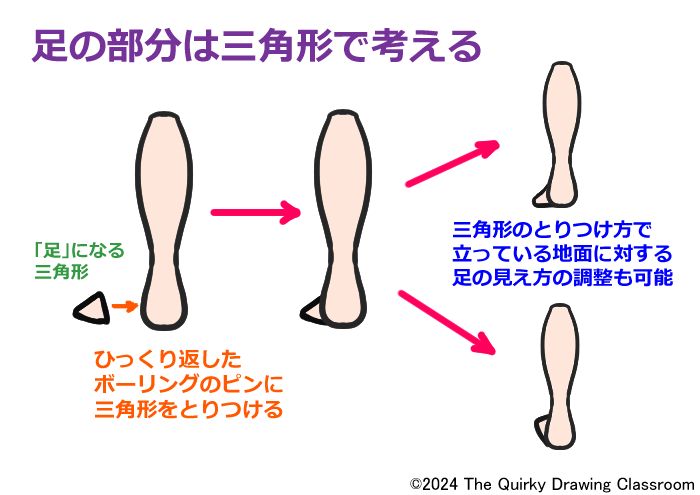

ただこのままでは足の部分がありませんので、足を描きくわえましょう。

これも簡単です。

ひっくり返したボーリングのピンの先に三角形を描きくわえるだけです。

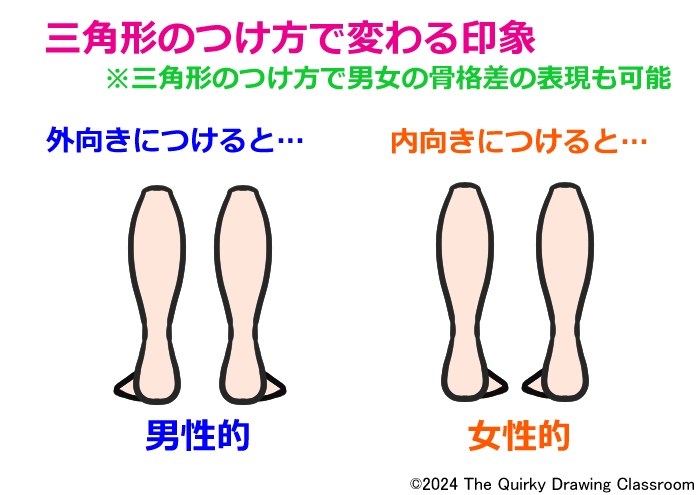

この三角形はかなり便利です。

三角形の方向を調整してやることで立っている地面にあわせて足を描くことができるようになります。

さらに外向きにつければ男性的、内向きにつければ女性的な骨格の脚の表現が可能です。

今回は男性モデルなので、外向きに三角形をとりつけておきましょう。

できあがったひっくり返ったボーリングのピンに三角形をとりつけたものをひざの下にとりつけて、くるぶしも外果と内果を考えて描きくわえましょう。

これで下腿部のラフのできあがりです。

ボーリングのピンをベースに描く方法は、あくまでうしろから見た下腿部の形のとり方のひとつですので、ラフを描く時にはキャラクターの全体的な体形にあわせて調整してみてください。

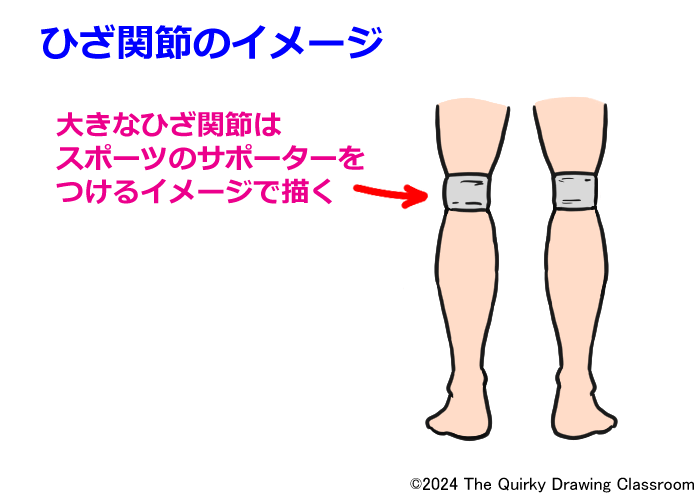

くわえて、ひざの描き方のコツも話しておくと、ひざの関節は少し大きめに描くとよいでしょう。

イメージとしてはバレーボール選手などがつけているひざのサポーターです。

ふとももと下腿をつなぐひざ関節にサポーターをつけるイメージで描くとよいでしょう。

ひざの関節はかなり大きな関節です。

それでは、失敗例の下腿部も修正します。

失敗例の人物はスリムな体形なので、ボーリングのピンも少し細いイメージでラフをとっておきます。

うしろから見た首と頭部の描き方

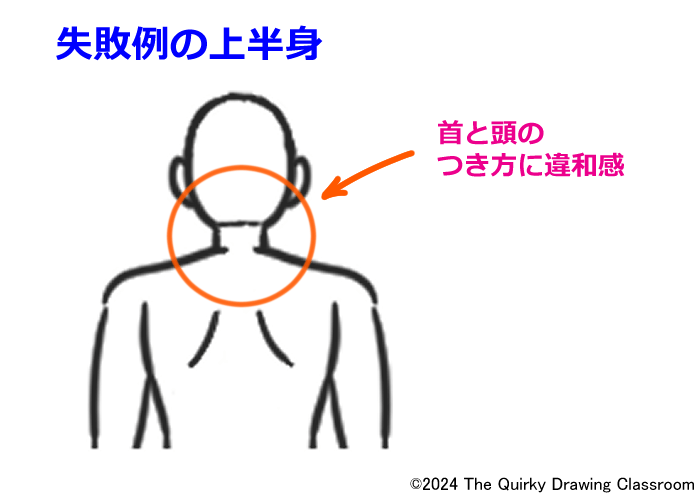

3つ目のポイントはうしろから見た首と頭のつながりです。

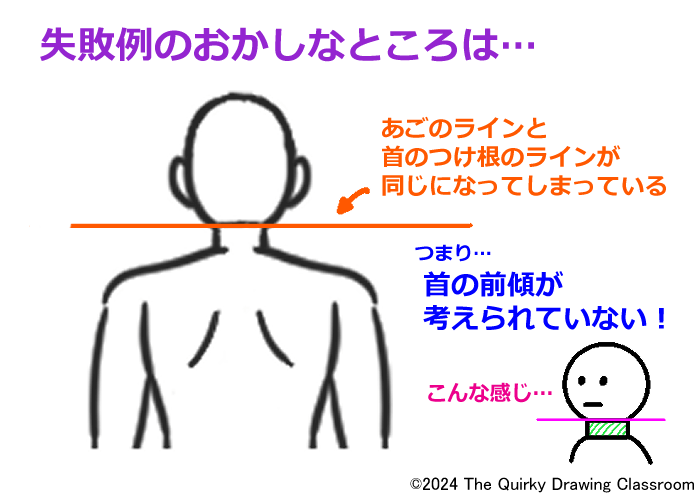

首と頭部のつながりも間違いや勘違いが多いところです。失敗例もよくある間違い方で描いています。

こんな感じになっていますね。

この失敗例の絵は、実はとても大切なことを忘れて描いてしまっています。

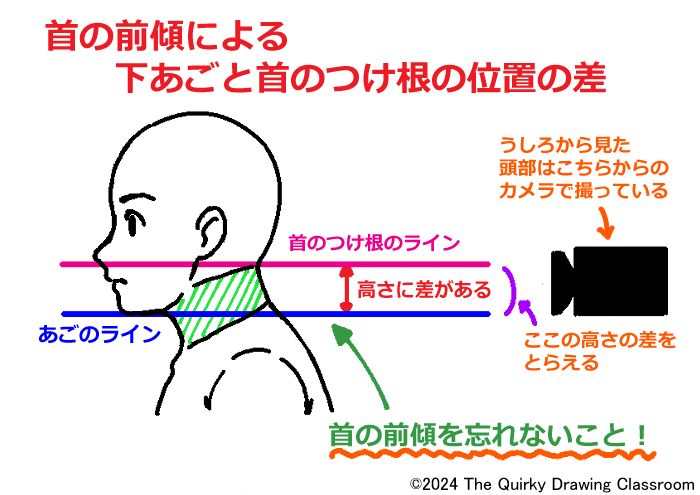

これまでの授業でも何度か説明していますが、それは首の前傾です。

人間の首は前に傾いていると側面人体の描き方の時に詳しく説明しました。

首の前傾について詳しく知りたい人はこちらを見てください。

失敗例ではこの首の前傾を忘れて描いてしまっているのです。

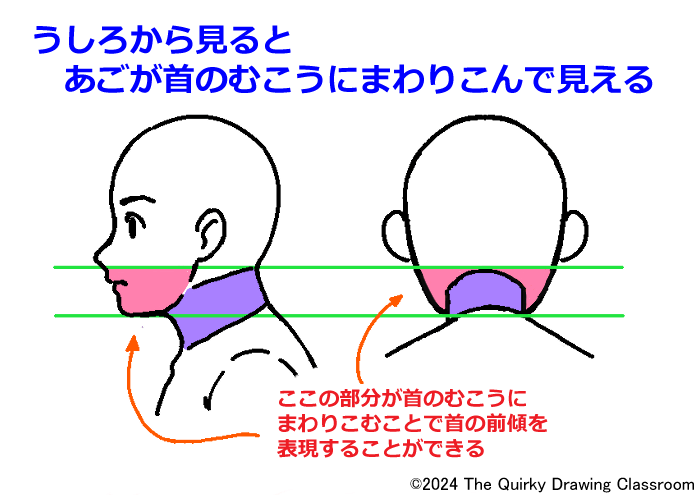

どういうことなのか?横からの図で説明します。

横をむいた頭部の下あごのラインと後頭部の首のつけ根のラインを見てください。

首が前傾しているために高さに差が出ているのがわかると思います。

つまり失敗例のように下あごの位置と首のつけねの位置は同じ高さにならないのです。

失敗例は首の前傾を忘れて描いてしまったために下あごの位置と首のつけねの位置が同じになっています。

これでは首が前傾しているようには見えません。

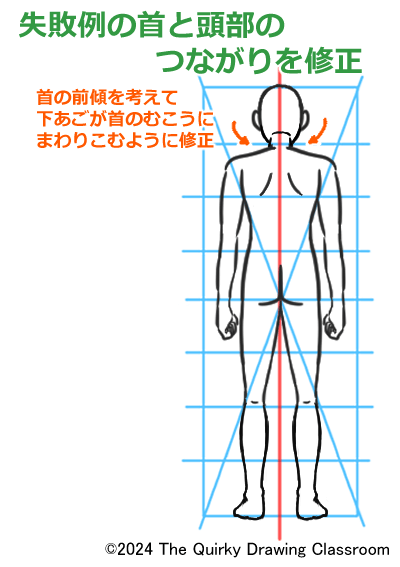

うしろから見た首と頭部を描く時は首の前傾を忘れないようにしてください。

うしろから見た首のつけねの前側に頭部の下あごがまわりこんでいるイメージで描けば首の前傾を表現できます。

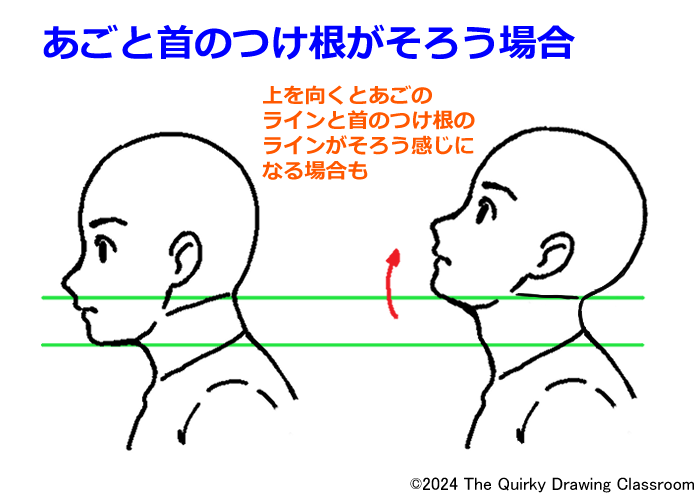

これは余談ですが、実は下あごと首のつけねの位置が失敗例のような並びになることもあります。

それは頭が上を向いた時です。

この状態の時は下あごと首のつけねの高さがそろいます。

ただ、今回は普通に前を見ている状態ですので、下あごは首の前にまわりこむように描いておきましょう。

首の前傾を考えて、頭部が首のむこうにまわりこむように失敗例も描きなおしておきます。

これで今回とりあげる背面人体を描く時におさえておきたい3つのポイントはすべてです。

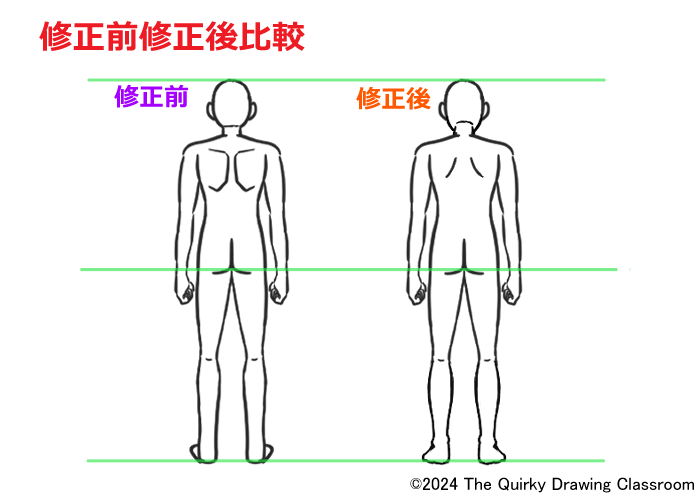

失敗例と修正後の絵を比べてみましょう。

3か所修正しただけですが、ずいぶん良くなったのがわかると思います。

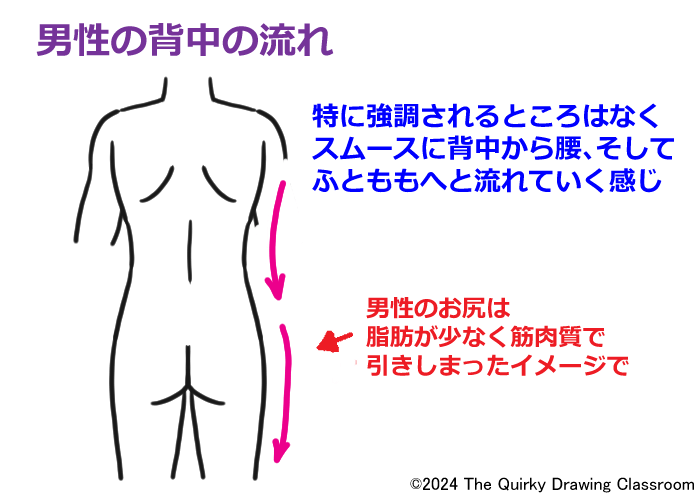

背中から腰、ふとももへの体の流れ

失敗例にはとりいれませんでしたが、背中から腰、ふとももの流れを間違える例も多いので、くわえて最後に背面人体図の体の流れも確認しておきます。

アウトラインの流れは基本的には正面図と同じなのですが、うしろから見た人体を描く時にはなぜか忘れてしまいがちです。

「背面人体を描き慣れていない」という緊張がそうさせるのかも知れません。

なかでも背面から見た背中の部分を描く時によくある悩みが腕のつけかたがわからないということです。

背中に対して腕が上になるのか、下になるのかということがわからないという悩みです。

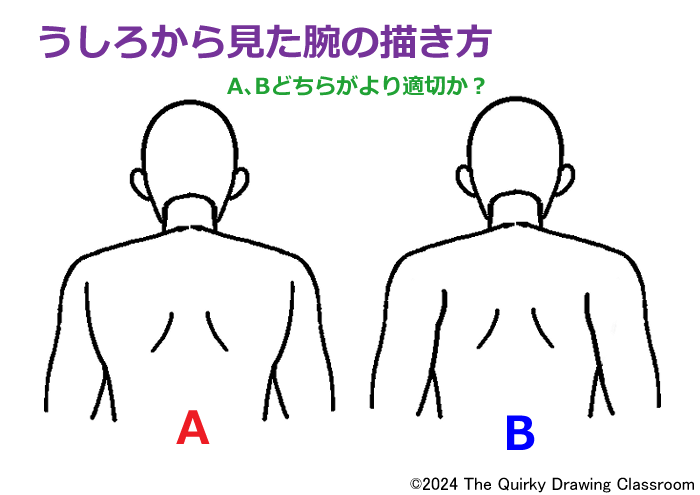

つまりはこういうことです。このAとBの2つで迷う人がいます。

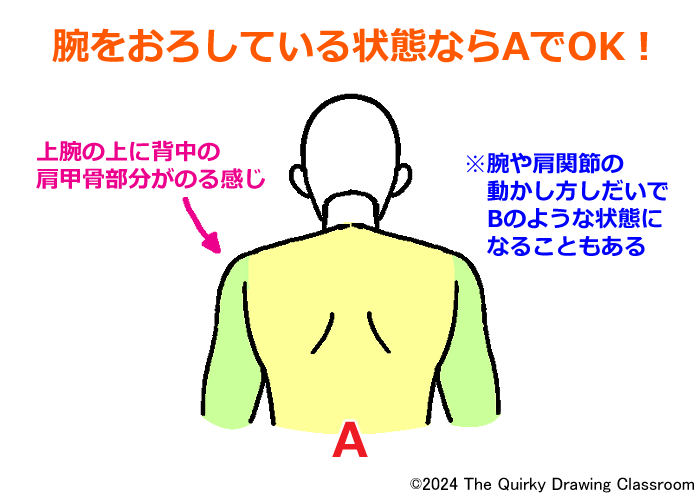

これは実際には腕をどう動かしているかにもよるのですが、これも普通に腕をおろしている状態なら背中を優先したAの描き方でOKです。

肩関節の動きや構造についてはかなり難しいので、また別の機会に詳しく説明します。

さらに背中から腰、ふとももへつづく曲線の流れも確認しておきましょう。

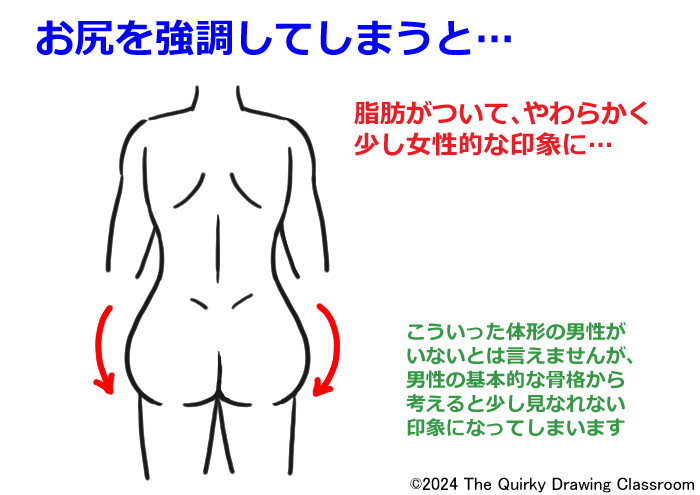

うしろから見た人体を描いたことがないと、特にお尻が大きいと思いこんでいることが多いようですが、今回のような男性の人体図を描く時にお尻を強調するのはおすすめできません。

男性のお尻は筋肉質でかなり引きしまっています。こんな感じです。

引きしまったお尻からそのままふとももへと流れていくイメージです。

背中からお尻、ふとももと引きしまって細くなる曲線が美しい背面人体を描く時のポイントです。

お尻の表現は男性と女性でかなり違うのですが、これはまた別の回で詳しく説明します。

要点まとめ

それでは今回の要点まとめです。

- 背中を描く時は肩甲骨のことをよく知って目立たせ過ぎないこと

- 背面下腿(ひざから下)の脚はボーリングのピンと三角形をイメージする

- 背面図の首と頭部は首の前傾を忘れずに描くこと!

- 背中からお尻、ふとももへの体の流れを知ろう

うしろから見た人体は描く機会も少なくて描きにくいと思うかも知れませんが、少なくとも今回説明した3つのポイントと背中の曲線の流れの4つを知っておくだけで、背面人体を描く力を大きくのばすことができるでしょう。

背面図は人体を描く中で、一番描かない面(描きたくない面?)だと思いますが、描けるようになるといろいろと表現の幅が広がります。

ポイントをおさえてぜひ描くコツをつかんでみてください。

次回はこれまでの3回の授業で説明してきた正面、側面、背面の重要なポイントをまとめて説明します。

これまでの授業の復習用、時間のない人の勉強用として気軽に読んでみてください。

では、また次回。

【広告】

《初心者向け》人を描くためのおすすめ参考書

コメント/Comment